DNAを調べることで四兆人に一人を特定することができるといいます。

このようなことを可能とするDNA鑑定とはどのような方法なのか解説します!

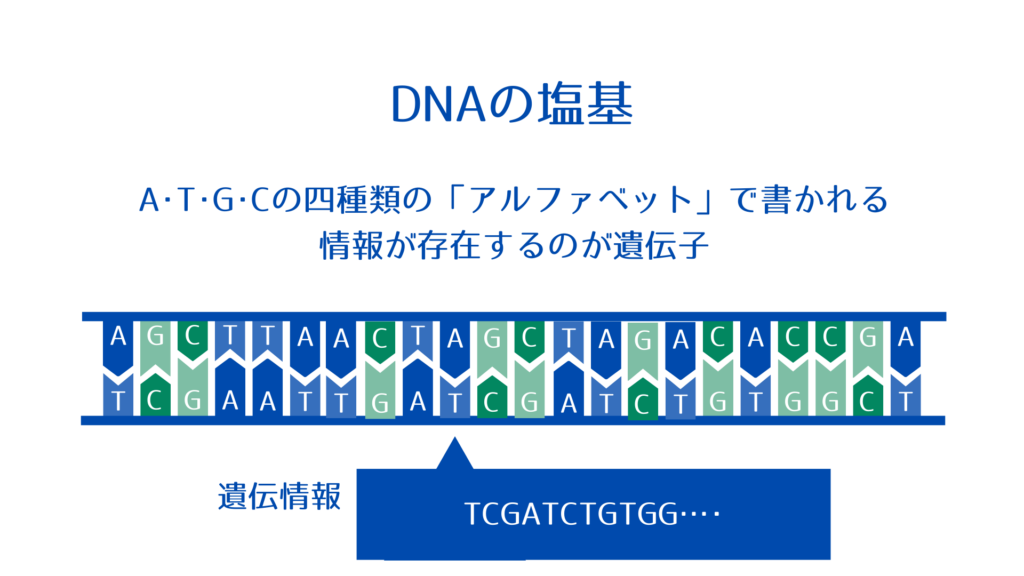

DNAの二重らせん構造の内側は、塩基という4種類の物質が対になっていて、この四種類の塩基の並び順が遺伝情報です。

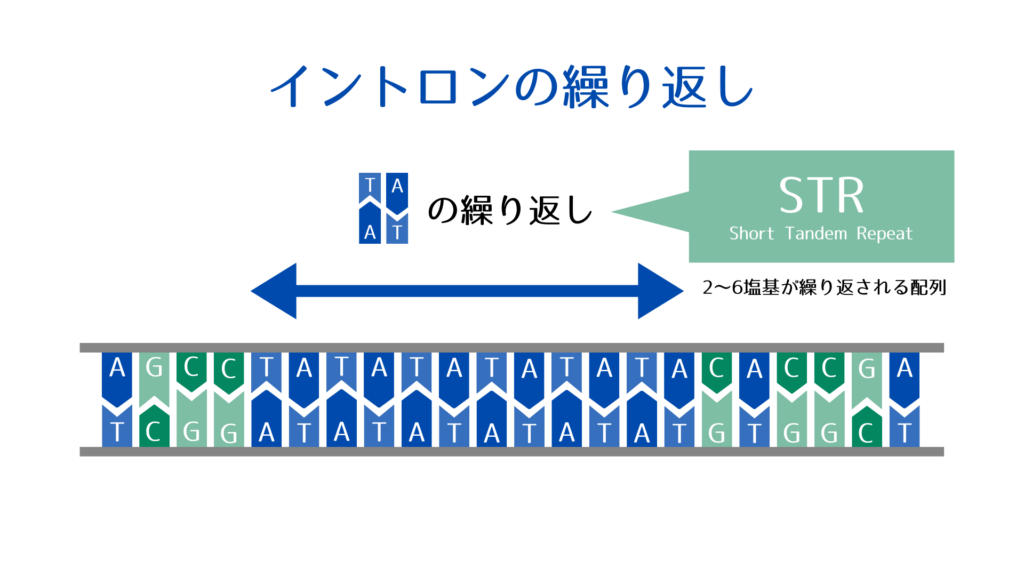

DNAの一部が遺伝子ですが、遺伝子だからといって、すべてに遺伝情報が存在しているわけではなく、遺伝情報を持つエキソンと呼ばれる部分以外にも、イントロンという遺伝情報を持たない部分も存在しています。

イントロンでは、同じ塩基の配列が繰り返されています。この繰り返しのうち、2〜6塩基が繰り返される配列のことをSTRといいます。

このSTRが何回繰り返されるかは人それぞれで、その繰り返しの回数を調べて、個人を特定する方法が、現在主に用いられているDNA鑑定法です。

1箇所のSTRだけでは、偶然一致していることも多いため、犯罪捜査などではDNAの15のSTRと性別がわかる部位を調べています。

この方法で、4兆7000億人にひとりを識別することができるとされています。

しかし、DNA鑑定には欠点もあります。

「MCT118法」というDNA鑑定法で犯人が特定された足利事件という殺人事件がありましたが、後に冤罪だと判明しました。しかし、逮捕から17年も経った後の無実の証明となってしまいました。

すでに、MCT118法は科学捜査には用いられていません。

現在では、DNA鑑定は飛躍的に進歩していますが、それでも以下のような問題点はなくなることはありません。

① STRは突然変異が起こりやすい

② 鑑定人やサンプル採取者のDNAが混じってしまう

③ もともと試薬や器具にDNAが付着している

④ PCR産物が漏出することで実験室に別のDNAが存在している

⑤ 鑑定の目的によって判定方法を適切に選ぶ必要がある

(STRよりもSNPで判定した場合がよい場合もある)

革新的な技術であるからこそ、DNA鑑定は細心の注意を払って扱われる必要があります。