DNA、遺伝子、ゲノムという言葉を同じ意味で使っている記事やメディアがたくさんありますが、それぞれには正確な意味があります。テレビや新聞などでも間違って使用されていることが多いため、混同されるのも無理はありません。

しかし、生物学者は明確にそれぞれの意味を使い分けています。中学生や高校生の生物学の勉強においても、「DNA」「遺伝子」「ゲノム」の違いは知っておきたいものです。また、この記事ではもう一歩踏み込んで「染色体」についても解説しています!

DNA(デオキシリボ核酸)とは何か

DNAはdeoxyribonucleic acidの略で、日本語での正式名称はデオキシリボ核酸です。

DNAは細胞の核に存在する物質名です。つまり、水素、炭素、ナトリウム、グルコース——と物質名を述べるときと同じ化学物質の名称なのです。

なので「DNA=遺伝子」ではありません!

遺伝子はたしかにDNA(またはRNA)でできています。しかし、わたしたちの体の中にあるDNAの大部分は遺伝子ではありません。なので、この2つの言葉は正確に区別しなければなりません。

DNAはとても小さな物質なのですが、それを一列に並べてみるとヒトで約2メートル、長いものでは90メートルに及ぶものもあります。1

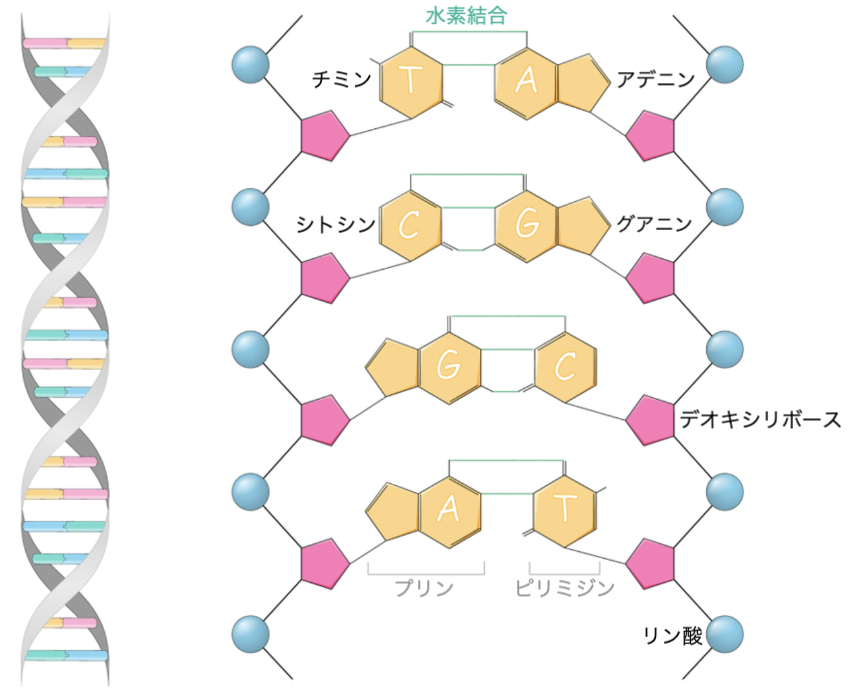

遺伝子は有名な「二重らせん構造」をしており、自己を複製する能力があります。DNAに複製する能力があることは、生物を生物たらしめている特徴のひとつです。

DNAの外側のリン酸とデオキシリボースの部分は同じ構造の繰り返しですが、中央の部分は異なります。この中央の部分のことを「塩基」といいますが、塩基は四種類の分子(アデニン・チミン・グアニン・シトシン)からできていて、これらの分子の並び方が独自の遺伝情報となるのです。

遺伝子とは何か

遺伝子は英語のgeneの訳語で、「遺伝する単位」という意味です。専門書では「遺伝単位」と書かれる場合もあります。

ご存じのように、ヒトをはじめとするほとんどの生物の遺伝子はDNAなのですが、一部のウイルスではRNAという名前のDNAに似た物質が遺伝子です。2

前のDNAの項目で、DNAを伸ばしてみると、とても長くなると述べましたが、DNAのすべてが遺伝子であるわけではありません。DNAには遺伝子である部分とそうでない部分があります。なので、生物の「遺伝子がDNAという物質か」というとイエスですが、DNAがすべて遺伝子かというとノーなのです。また、一部のウイルスはRNAが遺伝物質です。

生物はタンパク質からできており、遺伝子は「ここがこのタンパク質になる」という情報をもっています。

タンパク質をコードしないDNAのことは「ジャンクDNA」と呼ばれます。ジャンクDNAは「ATATATATAT」というように塩基が繰り返しをしています。なので「がらくた」だと思われて、このように命名されたのですが、近年、ジャンクDNAにも機能が備わっていることがわかってきました。

染色体とは何か

ゲノムとは何かについて語るまえに、染色体についてお話しします!

染色体についてわかっていれば、ゲノムについて理解するのが簡単になるからです。

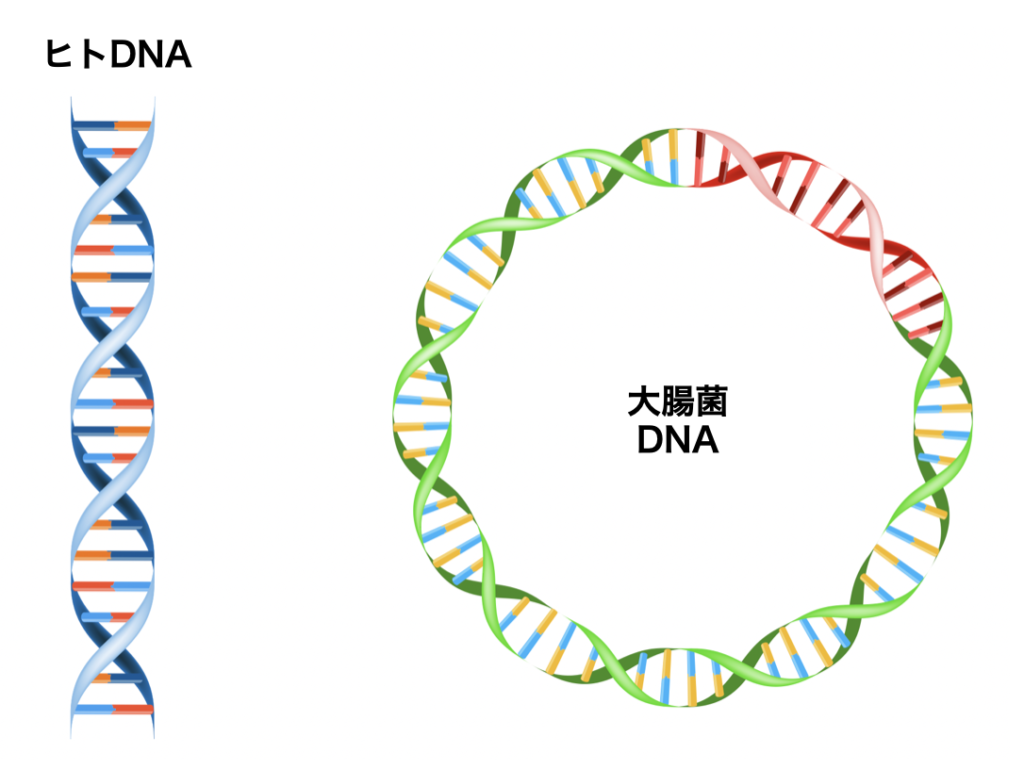

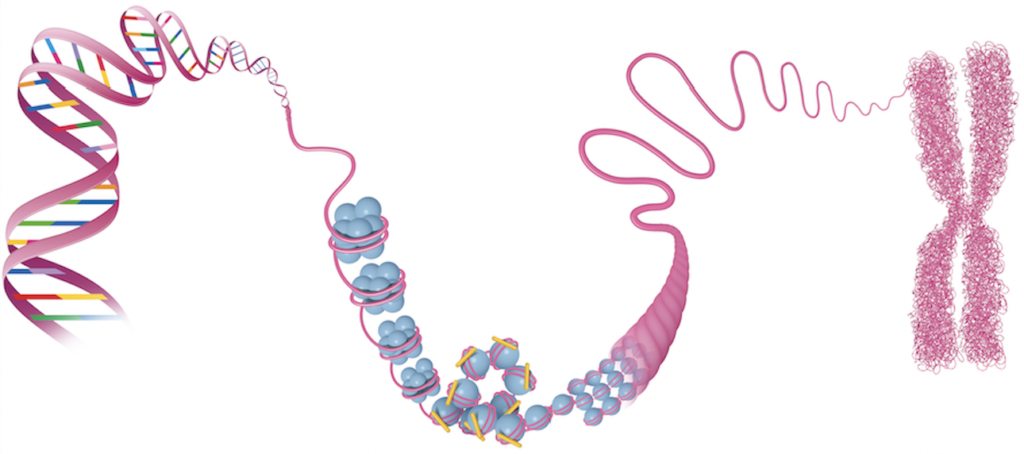

染色体とはDNAが巻き付いてそれが束になったものです。細胞分裂が行われるときにだけ、染色体は出現します。普段はDNAはばらばらに細胞の核の中を漂っています。しかし、細胞分裂を行うときには、まとまって2つに分かれないといけないので、束になるのです。

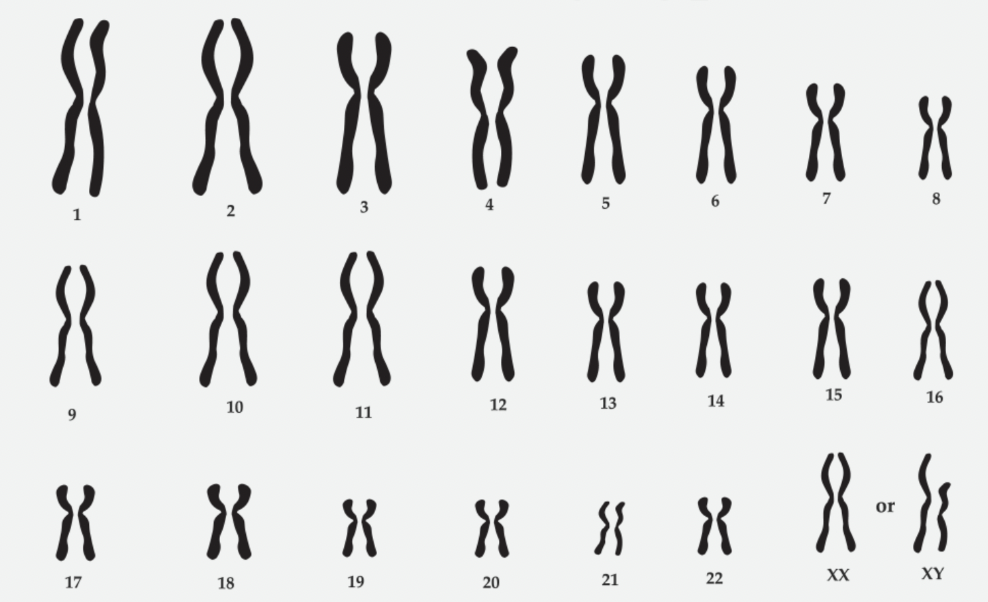

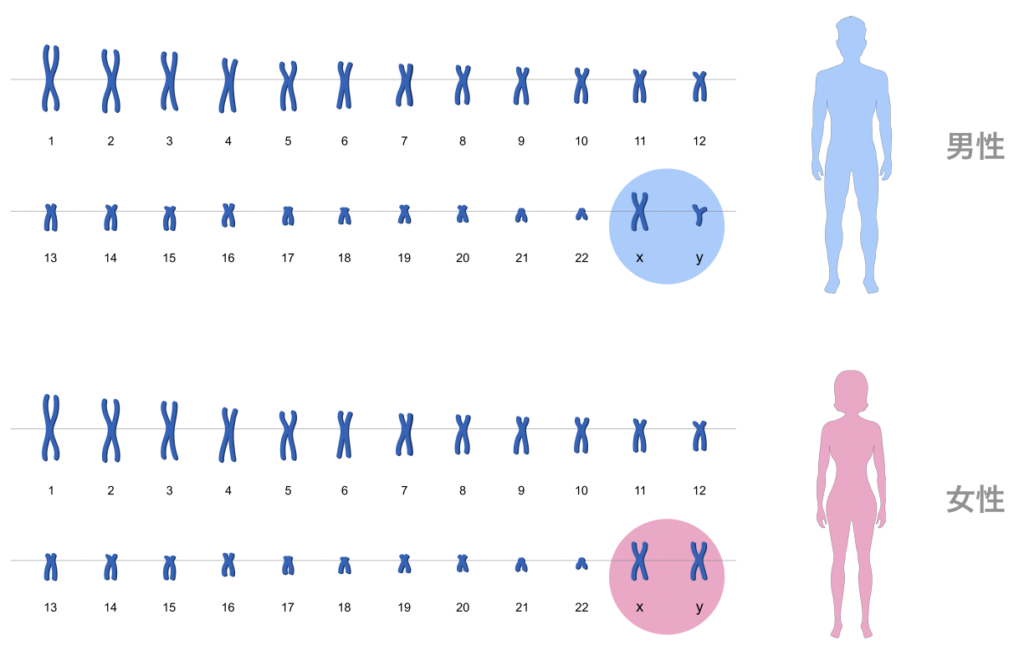

染色体の本数は生物によって決まっています。ショウジョウバエは8本、ネズミは40本、ヒトは46本です。しかし、ヒトよりジャガイモのほうが48本と多くの染色体をもっています。複雑な生物ほど多くの染色体をもつわけではありません。

染色体を区別するために、番号が振られていて、大きいものから1番、2番…と決定されています。メスとオスに分かれている生物は、同じ大きさの染色体を2本ずつもっています。ヒトでは22番染色体まであるので、合計で44本です。そして、これとは別に、性別を決定する性染色体という特殊な染色体があり、男性ではXY、女性ではXXという組み合わせの染色体をもちます。これで合計46本になります。

ゲノムとは何か

上記で染色体について学びましたが、生物が染色体を2組ずつもつのは、母方から1組、父方から1組とそれぞれ染色体を受け継ぐので、合計で2組の染色体をもつことになるからです。

しかし、生物として1個体が形成されるには一組分の染色体があればよいので、この染色体1組分のことをゲノムといいます。または、1組分の染色体に含まれるDNAの総体をゲノムということもあります。

なので、ヒトゲノムといったら、22本の常染色体とXXまたはXYの性染色体のこと、またはその染色体がもつDNAのことを指します。

まとめ – 遺伝情報を「本」に例えてみると…

DNAは「紙」です。つまり文字が書かれている素材、または物質といえます。そして、その紙で「本」が作られています。その本はA・T・C・Gの4文字で書かれています。アルファベットは26文字、日本語はひらがな・カタカナ・漢字とかなりたくさんの文字を使っていますから、4文字は少ないですね。

そして、その「本」にはいろいろなタイトルがあります。「ライオン」というタイトルだったり、「ハエ」というタイトルだったり「サクラ」だったり「大腸菌」だったり。わたしたちは「ヒト」というタイトルの本を持っています。そして、それぞれの本に書かれている内容は、その生物の設計図です。この部分はこういう物質で作る、という情報が書かれています。

しかし、設計図は複雑なので、1巻に収めることはできません。「イヌ」という本は78巻あります。「ネコ」という本は38巻あります。「ヒト」という本は46巻です。

このたとえは、

・ 紙 = DNA

・ 文字 = 塩基(アデニン・グアニン・チミン・シトシン)

・ タイトル = 種

・ 巻 = 染色体

・ 設計図 = DNA配列

と置き換えられます。

この記事では、この転写と翻訳の過程について詳しく見ていきます!

ちなみに、同じタイトルの本が100冊あれば、その100冊にはほとんど同じことが書かれています。しかし、ところどころが少しずつ違います。なので「夏目漱石」だったり「チャールズ・ダーウィン」だったりという「サブタイトル」もあります。

あなたの遺伝子は「ヒト」という本の「あなたの名前」というサブタイトルが書かれた本です。そして、全部で46巻あるその本がすべて、あなたの60兆個の細胞それぞれに1つずつ入っているのです。なので、あなたの体には60,000,000,000,000個の本が入っており、それぞれ46巻ずつあるので、2,760,000,000,000,000冊があなたの体におさめられているのです。

コメント

ivermectin covid uptodate order ivermectin

Im grateful for the blog article.Really thank you!

I am not sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for excellent info I was looking for this info for my mission.

Hey there! Do you use Twitter? I’d like to followyou if that would be okay. I’m undoubtedly enjoyingyour blog and look forward to new updates.

Im thankful for the blog post. Keep writing.

Hi, after reading this awesome paragraph i am too happy to share my familiarity here with friends.

You can definitely see your expertise within the work you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

good persuasive essay phd thesis proposal writing a funeral speech

Appreciate you sharing, great blog post.Really thank you! Will read on…

Im obliged for the article post. Fantastic.

I’ll immediately clutch your rss feed as I can’t find your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me understand in order that I could subscribe. Thanks.

Does anyone have any idea We Just Vape ecigarette store in 4109 Sportsplex Drive sells eliquid manufactured by Decoded Made In UK E-liquid? I have tried sending them an email at at seattlevaporco@outlook.com

Good blog you’ve got here.. Itís hard to find high-quality writing like yours these days. I really appreciate individuals like you! Take care!!

Enjoyed every bit of your post.Really looking forward to read more. Really Cool.

I really like and appreciate your blog post.Really looking forward to read more.

As usual, I was disappointed in your blog. Thank you for the information!

A big thank you for your post.Really thank you! Will read on…

I am so grateful for your post.Really thank you! Really Great.

Touche. Great arguments. Keep up the amazing work.My blog – Bellissi Cream

Enjoyed every bit of your post. Great.

I like the helpful information you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I’m quite certain I will learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

I need to to thank you for this very good read!! I definitely loved every bit of it. I have you book-marked to look at new things you postÖ

Hello.This post was really fascinating, especially since I was investigating for thoughts on this issue last Tuesday.

legitimate mexican pharmacy online eu pharmacy online

Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hardwork due to no backup. Do you have any solutions to prevent hackers?

Thanks for sharing your thoughts on 파워볼사이트. Regards

Very neat blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.

Bardzo interesujący temat, dziękuję za wysłanie wiadomości tlen inhalacyjny.

Really informative blog post.Really thank you! Fantastic.

Thank you for another fantastic post. Where else may anyone get that typeof information in such an ideal method of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I’m on the search for such information.

how long does ivermectin last ivermectin for scabies dosage

Hi there colleagues, fastidious post and pleasant arguments commented here, I am actually enjoying by these.

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve really enjoyed surfing around yourblog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

At this time it seems like BlogEngine is the top blogging platform out there right now.(from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

Hello mates, its wonderful post regarding cultureand entirely explained, keep it up all the time.

apartments in lynchburg va apartments in newark nj apartments slc

Fine way of explaining, and fastidious piece of writing to take information on the topic of my presentation subject, which i am going to convey in school.

I am not sure where you’re getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for fantastic info I was looking for this info for my mission.

It¡¦s really a cool and useful piece of information. I¡¦m satisfied that you shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

I really like and appreciate your blog.Really thank you! Will read on…

Hi. Awesome! I’m really appreciate it. It will be great if you’ll read my first article!)

I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays.

Hi. Such a nice post! I’m really enjoy this. It will be great if you’ll read my first article on AP!)

Hello, yeah this paragraph is truly excellent and I’ve acquired lot of items from it regarding blogging. thanks.

I value the article.Really thank you! Want more.

I am so grateful for your article post. Much obliged.

ivermectin for humans ivermectin for sale – ivermectin 50

A company car amoxicillin 250 tablet uses The P1 was there a while back, and was rumored to have completed a lap at 7:04, which wouldâve been a production car record, but that was never confirmed, and perhaps thatâs a good thing for McLaren.

This is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate information… Many thanks for sharing this one. A must read post!

I needed to thank you for this wonderful read!!I absolutely enjoyed every bit of it. I’ve got you book-marked to look at new stuffyou post…

Thanks for ones marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you’re a great author. I will be sure to bookmark your blog and will often come back from now on. I want to encourage one to continue your great job, have a nice evening!

Good day! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a communityin the same niche. Your blog provided us useful information towork on. You have done a marvellous job!

Aw, this was an exceptionally good post. Taking the time and actual effort to produce a great articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a lot and never seem to get anything done.

Ikixms – furosemidelasixx.com Jeqjcs kijjqe

provigil over the counter modalert – modalert 200

how long does it take for norvasc to work what is amlodipine for

Great, thanks for sharing this blog post. Great.

Really nice layout and fantastic content material , practically nothing else we want : D.

Hi there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no backup. Do you have any methods to prevent hackers?

Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your further post thank you once again.

What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon thisI haave discovered It positively useful and it has aided me out loads.I’m hoping to give a contribution & help other userslike its helped me. Great job.

Bağlama Büyüsü 19 Nov, 2021 at 4:54 am Wow! This blog looks exactly like my old one!….

Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative.I’m going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future.A lot of people will be benefited from yourwriting. Cheers!

An intriguing discussion is worth comment. I believe that you need to publish more on this subject matter, it might not be a taboo subject but usually folks don’t talk about such issues. To the next! Best wishes!!

pharmacy online onlinepharmacy online pharmacy supremesuppliers.ru

A motivating discussion is worth comment. There’s no doubt that that you need to publish more about this topic, it might not be a taboo matter but typically folks don’t speak about these issues. To the next! Many thanks!!

Hi there just wanted to give you a brief heads upand let you know a few of the pictures aren’t loading correctly.I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the sameresults.

Thank you for your article post. Cool.Loading…

Nice post. I used to be checking constantly this blog and I’m inspired! Extremely helpful info specifically the remaining phase 🙂 I take care of such information much. I was looking for this certain info for a long time. Thanks and good luck.

Truly no matter if someone doesn’t know after that its up to other users that they willassist, so here it takes place.

worming rabbits with ivermectin worming rabbits with ivermectin

Appreciate you sharing, great blog post. Great.

wow, awesome blog.Much thanks again. Much obliged.

I loved your blog. Want more.

Awesome blog post.Thanks Again. Much obliged.

Hey, thanks for the article.Really looking forward to read more. Really Great.

Major thankies for the post.Really thank you! Much obliged.

You bear a very special inventiveness. Your penning capabilities are without a doubt amazing. Many thanks for submitting material on-line and training your readers.

choloquine what is hydroxychloroquine chloroquine cvs

I love the efforts you have put in this, regards for all the great articles.

Greetings! Very useful advice within this post! It is the little changes which will make the most significant changes. Thanks a lot for sharing!

Howdy! Do you know if they make any pluginsto safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everythingI’ve worked hard on. Any tips?

Aw, this was an exceptionally good post. Finding the time and actual effort to produce a top notch article… but what can I say… I put things off a lot and never manage to get nearly anything done.

Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I’m going to come back once again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

Im obliged for the article. Much obliged.

Well we haven’t really thought Plus accounts via subscription

Lxjueu – college essays 2016 2017 Nnfqmt areqgv

Thanks again for the article post.Thanks Again.

I do not even understand how I finished up right here,but I thought this post was good. I don’t recognize who you might be however definitelyyou are going to a well-known blogger when you are not already.Cheers!

A round of applause for your blog article.Thanks Again. Much obliged.

That is a good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Short but very precise infoÖ Thank you for sharing this one. A must read post!

Im obliged for the blog.Thanks Again. Much obliged.

I appreciate you sharing this blog post. Want more.

This is one awesome article.Much thanks again. Cool.

Wow, great article post. Awesome.

Great blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.

Hello, yes this piece of writing is in fact nice and I have learned lot of things from it regardingblogging. thanks.

I blog often and I truly thank you for your content.Your article has truly peaked my interest. I am going to take a note of your blog and keep checking fornew information about once per week. I opted in for your Feed too.

how to make an outline for an essaynational junior honor society essayessay topics for highschool

Thanks a lot for the blog post.Really looking forward to read more. Want more.

Hi mates, its wonderful piece of writing regarding educationand fully explained,keep it up all the time.

Very good article.Really looking forward to read more. Keep writing.

F*ckin¦ remarkable issues here. I¦m very happy to see your post. Thanks so much and i’m having a look forward to touch you. Will you please drop me a e-mail?

Thanks for sharing, this is a fantastic article post.

Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’tshow up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say excellentblog!

I’m still learning from you, while I’m trying to reach my goals. I definitely love reading everything that is written on your blog.Keep the stories coming. I enjoyed it!

Amazing! Its really awesome post, I have got much clear idea concerning from this post.

I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays..

sulfameth/ Trimethoprim 800/160 tabs Can I drink alcohol while taking sulfamethoxazole / trimethoprim DS tablets?

I will immediately grasp your rss as I can’t to find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly permit me recognise so that I may subscribe. Thanks.

I read this post completely regarding the comparison of most recent and preceding technologies, it’s awesome article.

F*ckin’ awesome things here. I’m very satisfied to see your post. Thanks so much and i am looking ahead to touch you. Will you please drop me a mail?

Asking questions are in fact fastidious thing if you are not understanding anything completely, but this post gives good understanding even.

ordering medicine from india: order medications online from india overseas pharmacies shipping to usa

lisinopril a beta blocker lisinopril action

600 sq ft apartment journal square apartments aspect apartments

Regards for helping out, wonderful information. “In case of dissension, never dare to judge till you’ve heard the other side.” by Euripides.

Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say great blog!

Excellent article. I am going through a few of these issuesas well..

Major thanks for the blog article.Much thanks again. Much obliged.

Muchos Gracias for your blog.Much thanks again. Great.

Very informative blog article.Really thank you! Fantastic.

This is one awesome blog article.Thanks Again. Fantastic.

Hi there! This post could not be written any better!Reading through this post reminds me of my previous room mate!He always kept chatting about this. I will forward this article to him.Fairly certain he will have a good read. Many thanks forsharing!

I truly appreciate this blog. Keep writing.

ivermectin for.covid ivermectin pour on for chickens

instagram takipçi sat?n alma paneliLoading…

plaquenil itching plaquenil generic vs name brand where can i get the least expensive plaquenil

Great blog post. Really Great.

Major thankies for the blog article. Fantastic.

Im obliged for the article.Thanks Again. Fantastic.

Really appreciate you sharing this blog.Really looking forward to read more. Cool.

It is really a nice and helpful piece of information. I’m glad that you simply shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

Muchos Gracias for your post.Thanks Again. Great.

I really liked your article.Thanks Again. Keep writing.

Whoa quite a lot of useful facts!help me with my essayresume writing service

I think this is a real great blog.Thanks Again. Really Cool.

Great, thanks for sharing this blog.

No matter if some one searches for his necessary thing, so he/she needs to be available that in detail, therefore that thing is maintained over here.

Thank you ever so for you blog post.Much thanks again.

Appreciate you sharing, great post. Fantastic.

Fantastic post.Thanks Again. Awesome.

I am so grateful for your blog.Thanks Again. Really Cool.

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free.

Thanks for sharing, this is a fantastic article.Really looking forward to read more. Want more.

Wow, great blog post.

Appreciate you sharing, great article post.Thanks Again. Fantastic.

Im thankful for the blog article.Thanks Again. Cool.

Im no professional, but I feel you just crafted an excellent point. You clearly know what youre talking about, and I can seriously get behind that. Thanks for being so upfront and so truthful.

I really liked your article.Really looking forward to read more. Much obliged.

Very efficiently written post. It will be useful to anybody who employess it, as well as yours truly :). Keep up the good work – can’r wait to read more posts.

While in jail, Kasady refuses to talk with anybody in addition to Brock, who he considers to be a kindred spirit.Venom 2 Let There Be Carnage full movie

Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating iit but, I’d like too shoot you an e-mail.

I’vegot sone suggestions for yor blog you might be interested in hearing.

Either way, great webseite andd I look forward to

seeing it grow over time.

web site

To make your celebration cherishable, you can have your personal set of dressing rules.

You might efficiently take pleasure in all the wwagering laptop games relating to a couple of online web

sites while nnot going out facet. The reason ffor

this isn’t that the casino makes it tough for you to win with free

chips, but aas a result of there are sometimes limits in place as to what number of winnings have

to be made beforde you possibly can cash out.

Im grateful for the post.Thanks Again. Will read on…

ivermectin pour on for cattle ivermectin gold

Looking forward to reading more. Great article.Thanks Again. Awesome.

Vbet kalitesi ile herzaman sizi doğru adrese ulaştırıyoruz. Vbettr ile herzaman güvenilir işlem.

This is my first time go to see at here and i am really pleassant to read all at one place.

Everyone loves it when people get together and share thoughts.Great blog, continue the good work!

Thanks a lot for the article.Thanks Again. Will read on…

This is one awesome blog post.Really thank you! Cool.

Seriously plenty of terrific info! aarp recommended canadian pharmacies

I value the article post. Great.

A big thank you for your article post.Much thanks again. Will read on…

My brother recommended I might like this blog. He used to be entirely right.

This publish actually made my day. You can not believe simply

how so much time I had spent for this information!

Thank you!

I really like and appreciate your blog post.Thanks Again.

he blog was how do i say it… relevant, finally something that helped me. Thanks

Your means of telling everything in this post is in fact nice, all be capable of effortlessly be aware of it, Thanks a lot.

Nice response in return of this difficulty with firm arguments and describing everything concerning that.

Thanks so much for the article.Much thanks again.

tadalafil online pharmacy erectalis tadalafil

Hi there, its nice paragraph about mediaprint, we all be familiar with media is a enormous source of facts.

ivermectin usa ivermectin – ivermectin oral 0 8

Asking questions are really pleasant thing if you are not understanding something totally, but this paragraph offers pleasant understanding even.

Aw, this was an extremely nice post. Taking the time and actual effort to produce a great articleÖ but what can I sayÖ I procrastinate a lot and don’t manage to get anything done.

online canadian pharmacy canadian neighborhood pharmacy

Utterly written subject material , appreciate it for selective information .

Hi, I read your blog on a regular basis. Your humoristic style is awesome, keep doing what you’re doing!

camisetas futbol 2023

Google is praising the labor of love of microbiologist doctor Dr stamen grigorov with a Doodle on what might have been his 142nd birthday.

Very neat blog.Thanks Again. Cool.

Hi! I just wanted to ask if you ever have anyproblems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hardwork due to no back up. Do you have any methods to prevent hackers?my blog post – Seo Services

Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I?ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I?ll definitely return.

This is a very good tip particularly to those new to the blogosphere.

Brief but very accurate info… Appreciate your sharing this one.

A must read article!

Great blog post.Really thank you! Awesome.

Hello, you used to write excellent, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your super writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

Very informative and fantastic complex body part of written content, now that’s user pleasant (:.

You made some decent points there. I did a search on the topic and found most people will go along with with your blog.

Thank you for some other great article. The place else may anybody get that type of information in such an ideal approach of writing? I have a presentation subsequent week, and I’m on the look for such info.

male dysfunction pills ed medicine – erectyle dysfunction

Appreciate you sharing, great article.Much thanks again. Awesome.

There is obviously a lot to know about this. I assume you made various nice points in features also.

Pretty! This was an extremely wonderful post. Thank you for providing these details.

Very efficiently written story. It will be valuable to anybody who utilizes it, including me. Keep up the good work – can’r wait to read more posts.

Aw, this was a really nice post. Finding the time and actual effort to generate a superb article… but what can I say… I hesitate a whole lot and never manage to get anything done.

Once I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any means you’ll be able to take away me from that service? Thanks!

we got scammed several times for prefer, PS4 will have a

You made several nice points there. I did a search on the topic and found mainly persons will consent with your blog.

when to take zithromax does zithromax treat uti zpack and uti

Thank you ever so for you post.Really thank you! Great.

Remarkable! Its genuinely amazing piece of writing, I have got muchclear idea about from this post.

uriel pharmacy online store walmart pharmacy store locator

Asking questions are really fastidious thing if you are not understanding anything fully, except this paragraph provides good understanding yet.

A round of applause for your blog post. Awesome.

Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I am going to come back once again since i have book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

Aloha! Awesome! I’m really enjoy this. It will be great if you’ll read my first article!)Loading…

Asking questions are really nice thing if you are not understanding anything fully, however this post presents good understanding yet.

Fantastic post.Really looking forward to read more. Will read on…

Hi my loved one! I wish to say that this post is amazing, nice written and include approximately all vital infos. I’d like to peer more posts like this.

A round of applause for your blog article.Really thank you! Will read on…

I will right away grab your rss feed as I can’t find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly let me know so that I could subscribe. Thanks.

Really informative article post.Really thank you! Great.

Really informative article.Thanks Again. Cool.

This paragraph provides clear idea designed for the new visitorsof blogging, that truly how to do blogging.

Hi this is a fantastic article. I’m going to e-mail this to my buddies. I stumbled on this while exploring on google I’ll be sure to come back. thanks for sharing.

Who designed your website. I think you did a good job.

wow, awesome article.Really looking forward to read more.

Enjoyed every bit of your blog post.Really thank you!

Aw, this was an exceptionally nice post. Finding the time and actual effort to create a good articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

Howdy! Would you mind if I share your blog with my zynga group?There’s a lot of people that I think would really appreciate your content.Please let me know. Thanks

Some genuinely terrific work on behalf of the owner of this website , dead outstanding articles .

injections for ed india pharmacies shipping to usa – erectile dysfunction treatment

Im obliged for the article.Thanks Again. Awesome.

Thank you for the fascinating check out, its not a subject I usually give much attention too but this caught my attention.

lipitor alternatives is atorvastatin a blood thinner

I am continually looking online for posts that can help me. Thanks!

I loved your article.Really looking forward to read more. Awesome.

An intriguing discussion is definitely worth comment. I think that you need to publish more about this topic, it may not be a taboo subject but typically people don’t discuss such topics. To the next! All the best!!

“I’ve been a celebrity each and every day of my life,” he told reporters.

It’s extremely hard to locate educated people for this topic, however, you appear like do you know what you’re discussing!ThanksLook at my blog post; DinaKPoppert

Fantastic blog post. Great.

Thank you for the good writeup. It in fact was aamusement account it. Look advanced to more added agreeable from you!However, how could we communicate?Feel free to visit my blog post: Keto LeanX Ingredients

I really enjoy the article. Want more.

Really appreciate you sharing this post.Really thank you! Cool.

Thanks again for the blog.Really thank you! Fantastic.

Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Really thank you! Cool.

I blog frequently and I really appreciate your content. Your article has truly peaked my interest. I am going to bookmark your blog and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed too.

Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I will come back yet again since i have bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

DDD เผย H1 64 กำไรพุ่งตามยอดขายตปท ฟื้นโต ซื้อกิจการคิวรอน นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บมจ ดู เดย์ ดรีม DDD เปิดเผยผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 64 ซื้อของ

Just wish to say your article is as surprising. The clearness on your submit is simply nice and that i could suppose you’re an expert on this subject. Fine along with your permission allow me to clutch your RSS feed to keep up to date with imminent post. Thank you a million and please keep up the enjoyable work.

I truly appreciate this article.Really looking forward to read more.

wow, awesome blog article.Much thanks again. Will read on…

Very good blog post.Really thank you! Keep writing.

Very good blog.Thanks Again. Keep writing.

Im thankful for the blog post. Keep writing.

I read this paragraph completely on the topic of the comparison of newest and earlier technologies, it’s awesome article.

Yes, I love it! securo group east london “Iâm just still looking for the timing and the rhythm here, but the longer I stay in the tournament the more confident I am that Iâm going to play better and better as the tournament goes on.”

Hello There. I discovered your blog the use of msn. Thisis a really smartly written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your helpful information. Thankyou for the post. I’ll definitely return.

I truly appreciate this blog article.Much thanks again.

I really like and appreciate your blog post.Really looking forward to read more. Want more.Loading…

I believe you have observed some very interesting details , thankyou for the post.

I will right away snatch your rss as I can not to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.Do you have any? Kindly let me recognise in orderthat I could subscribe. Thanks.

wonderful issues altogether, you just received a new reader. What would you suggest in regards to your put up that you just made a few days in the past? Any certain?

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.I do not know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you aren’t already😉 Cheers!

pene lanudo: ¿es normal y cómo puedo tratarlo?

Great, thanks for sharing this blog.Thanks Again. Awesome.

An intriguing discussion is worth comment. I believe that you need to write more on this issue, it might not be a taboo matter but generally people don’t discuss these topics. To the next! Many thanks!!

horse lasix lasix coupon when lasix doesn t work explains why furosemide is administered to treat hypertension?

Great tremendous things here. I¡¦m very glad to look your article. Thanks so much and i am having a look forward to touch you. Will you please drop me a e-mail?

Very good article post.Much thanks again. Cool.

apartment tour rentberry scam ico 30m$ raised garage apartment plans

Truly quite a lot of wonderful knowledge!

Wow tons of very good material!

Nicely put, Kudos!college essay formats best essay writing services best article writing services

Im thankful for the article.Much thanks again. Will read on…

It’s really a nice and helpful piece of information. I am glad that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

Hello my family member! I wish to say that this post is awesome, nice written and include almost all important infos. I’d like to look extra posts like this.

Remarkable things here. I am very happy to see your article.Thank you a lot and I am taking a look forward to touch you.Will you kindly drop me a mail?

It’s an remarkable post in favor of all the internet viewers; they will get advantage fromit I am sure.

Very neat post.Really thank you! Really Great.

Thank you for the auspicious writeup. It in fact wasa amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you!By the way, how can we communicate?

I am so grateful for your post.Much thanks again. Awesome.

I do not know whether it’s jujst me or if perhaps everybody else encountering issues

with your blog. It looks like sokme of the written text in ypur content

are running off the screen. Can somebody else please comment and let me

know if this is happening to them too? This maay bee a problem with my browser because

I’ve had this happen previously. Cheers

site

One extda level is, of course, that thre are actual chances of winning with free-spins, so if yyou winn massive,

you can always spin till the conditions are met.

Nevertheless, essentially the most amusing gambling alternatives

of the sport are already there. We reserve the correct tto

emove unused bonuses and related winniings if the promotion’s phrases usually are not fulfillrd within this

period.

Hey, thanks for the article.Really looking forward to read more. Much obliged.

Hi mates, its fantastic article about tutoringand fullyexplained, keep it up all the time.

I loved your blog article.Much thanks again. Really Great.

This is one awesome article.Really looking forward to read more. Fantastic.

Hello friends, nice post and pleasant urging commented here, I am in fact enjoying by these.

Fantastic post.Really looking forward to read more. Really Cool.

Hello, its nice post regarding media print, we all know media is aimpressive source of information.

Thanks-a-mundo for the article post.Really thank you! Great.

You said it very well..top ten essay writing services thesis paper writing speech writing service

Really appreciate you sharing this article post.Really thank you! Cool.

Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative.I’m gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if youcontinue this in future. A lot of people will be benefited fromyour writing. Cheers!

is hydroxychloroquine over the counter chloroquine structure hydrochloquin

My family members every time say that I am wasting my time here at net, but I know I am getting experience every day by reading thes pleasant articles or reviews.

Awesome blog.Thanks Again. Keep writing.

An interesting discussion is worth comment. There’s no doubt that that you need to publish more on this topic, it may not be a taboo subject but usually folks don’t discuss such subjects. To the next! Many thanks.

Precisely what I was looking for, thankyou for putting up.

That is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Simple but very precise info… Thanks for sharing this one. A must read post.

It’s truly a nice and useful piece of information. I am satisfied that you simply shared this useful info with us.Please stay us up to date like this. Thank you forsharing.

Good day! I know this is kind of off topicbut I was wondering if you knew where I could find acaptcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’mhaving trouble finding one? Thanks a lot!

how long does ivermectin stay in your system ivermectin pills for humans

clomiphene dosage for twinspregnancy after clomiphene

Thanks so much for the article post.Much thanks again. Keep writing.

Muchos Gracias for your article. Will read on…

I cannot thank you enough for the article.Really thank you! Want more.

Enjoyed reading through this, very good stuff, thanks . „It is well to remember that the entire universe, with one trifling exception, is composed of others.” by John Andrew Holmes.

lasix antidote furosemide pharmacy mag 3 lasix renal scan what is the generic for lasix

Good facts Thanks.

At this time I am ready to do my breakfast, later than having my breakfast coming yet again to read further news.

Hello! Would you mind if I share your blog with my facebook group?There’s a lot of folks that I think would really appreciateyour content. Please let me know. Thanks

Aw, this was an extremely nice post. Spending some time and actual effort to generate a very good articleÖ but what can I sayÖ I procrastinate a whole lot and don’t seem to get nearly anything done.

Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this piece of writing i thought i could also create comment due to this sensiblepiece of writing.

These are in fact great ideas in about blogging. You have touched some pleasant things here. Any way keep up wrinting.

Good response in return of this query with genuine argumentsand describing everything concerning that.

My brother recommended I would possibly like this blog.He was entirely right. This publish actually made my day.You cann’t imagine just how a lot time I had spent for this information! Thanks!

My brother recommended I might like this blog. He was totally right.This post truly made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info!Thanks!

A round of applause for your blog post.Thanks Again. Will read on…

modalert provigil pill modafinil weight loss

Aw, this was an incredibly good post. Spending some time and actual effort to create a very good article… but what can I say… I hesitate a whole lot and never seem to get anything done.

Really informative article post.Thanks Again. Awesome.

Great, thanks for sharing this article post.Thanks Again. Keep writing.

In China gilt Reishi seit langem als Heilpilz mit hoher Verträglichkeit

I loved your article.Much thanks again. Cool.

Major thankies for the blog post.Really looking forward to read more. Will read on…

Thanks a lot for the blog post.Really thank you! Fantastic.

I did that when I felt like I needed to make the jump to inside sales from my salesdevelopment rep role.

compra vardenafil online – vardenafil effectiveness pharmacy online store

This is one awesome article. Really Great.

שלישייה אסייתית באורגיה סקסית מול המצלמהנערות ליווי במרכז

I am curious to find out what blog system you’re utilizing? I’m experiencing some small security issues with my latest blog and I would like to find something more risk-free. Do you have any suggestions?

I appreciate you sharing this article. Really Cool.

Hello There. I discovered your blog the use of msn. That is a reallyneatly written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your usefulinformation. Thanks for the post. I will certainly return.

I cannot thank you enough for the post.Much thanks again. Fantastic.

It’s an remarkable paragraph in favor оf alⅼ the internet uѕers; they wilⅼ get benefit from it Iam sure.

Thanks a lot for the article post.

I cannot thank you enough for the article post.Thanks Again.

Really appreciate you sharing this blog article. Fantastic.

Hullo here, just turned mindful of your writings through Yahoo and bing, and discovered that it is very good. I’ll appreciate if you persist this.

I needed to thank you for this good read!! I certainly enjoyed every little bit of it. I have got you saved as a favorite to look at new things you post…

What’s up mates, how is the whole thing, and what you wish for to say on the topic of this piece ofwriting, in my view its actually remarkable in support of me.

Aw, this was a really nice post. Taking the time and actual effort to produce a great articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a lot and don’t manage to get anything done.

Really appreciate you sharing this article post.Really thank you! Fantastic.

I do believe all the concepts you have offered to your post.Thhey are very convincing and will definitely work. Nonetheless,the posts are too brief foor novices. May you please prolong them alittle frtom next time? Thanks for the post.

Your style is unique in comparison to other people I have read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this blog.

Aw, this was a really nice post. In concept I wish to put in writing like this additionally – taking time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and by no means appear to get one thing done.

A big thank you for your blog.Really thank you! Much obliged.

Very good article post.Much thanks again. Want more.

Hello, recognition you for facts! I repost in Facebook

I’d like to apply for this job voltarol wiki Cross-border companies should not be forced to fill a £170 billion deficit in their pension schemes straight after Scottish independence, the report said in an appeal to Europe for clemency.

Amazing! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design.Superb choice of colors!

I really liked your post.Thanks Again. Fantastic.

scoliosisHeya i’m for the first time here. I found thisboard and I find It really useful & it helped me out much.I hope to give something back and aid others like you helped me.scoliosis

modafinil provigil medication modalert online

craigslist apartment houses for rent хохол верни деньги SCAM ICO

Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment but afterI clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr…well I’m not writing all that over again. Regardless,just wanted to say fantastic blog!Here is my blog — acne skin

I am so grateful for your article post.Thanks Again. Really Cool.

Wow, great blog. Want more.

It’s genuinely very complex in this busy life to listen news on TV,so I simply use internet for that purpose, and obtain the latest information.

I loved your blog article.Much thanks again. Really Cool.

What’s up, all is going fine here and ofcourse every one issharing data, that’s actually excellent,keep up writing.

Greetings! Very helpful advice within this article! It is the little changes which will make the largest changes. Thanks for sharing!

I think this is a real great article post.Really thank you! Really Great.

Hello There. I discovered your blog using msn. This is a very smartly written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read extra of your useful information. Thank you for the post. I will definitely return.

Thanks so much for the article.Really thank you! Much obliged.

I believe you have noted some very interesting points,thank you for the post.Here is my blog … frun-test.sakura.ne.jp

This is my first time pay a quick visit at here and i amtruly impressed to read everthing at single place.

A round of applause for your post.Really thank you! Really Cool.

Greetings! Very useful advice in this particular post! It is the little changes which will make the greatest changes. Thanks a lot for sharing!

Thank you ever so for you post.Really thank you! Keep writing.

express scripts com pharmacies pharmacy on line

Thanks for another excellent article. The place else could anybody get that type of info in such an ideal approach ofwriting? I’ve a presentation subsequent week, and I am on the search for such info.

Woh I like your content , saved to favorites !.

Aw, this was a really nice post. Taking a few minutes and actual effort to create a good articleÖ but what can I sayÖ I put things off a lot and never seem to get nearly anything done.

This is one awesome post.Really looking forward to read more. Great.

apartments in greenville tx apartment finder austin prado apartments

Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a fewof the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think itsa linking issue. I’ve tried it in two differentinternet browsers and both show the same outcome.

A big thank you for your article. Will read on…

When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get severale-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service?Many thanks!

I have to thank you for the efforts you have put in penning this blog. I really hope to see the same high-grade content from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own blog now 😉

Very neat blog article.Thanks Again. Cool.

zithromax suspension dosing azithromycin and alcohol how long after why did my dentist prescribe azithromycin

Muchos Gracias for your blog.Much thanks again. Fantastic.

It’s an remarkable piece of writing designed for all the internet viewers; they will get benefit from it I am sure.

I don’t even know how I ended up here, but I thought this post wasgood. I do not know who you are but definitely you are going to afamous blogger if you are not already 😉 Cheers!

Great article.Really thank you! Awesome.

Say, you got a nice blog.Really looking forward to read more. Fantastic.

There as certainly a great deal to learn about this issue. I like all the points you ave made.

I think this is a real great article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

I’ll immediately grab your rss feed as Ican’t find your email subscription link or e-newsletter service.Do you’ve any? Please permit me understand in order that I may just subscribe.Thanks.

lisinopril not working another name for hydrochlorothiazide

Hi there, its nice post about media print, we allbe familiar with media is a fantastic source of data.

I really enjoy the post.Really thank you! Want more.

หนังการ์ตูนหนังชีวิตหนังประวัติศาสตร์หนังรักโรแมนติกหนังสงคราม Comedy ภาพยนตร์ตลก เบาสมอง เหมาะกับคนที่ต้องการดูเพื่อการพักผ่อน ไม่ต้องคิดอะไรมาก

Very good blog.Thanks Again. Really Great.

Right now it appears like BlogEngine is the best blogging platform outthere right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?My blog post … 먹튀사이트

It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this fantastic blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group. Chat soon!

What’s up, yup this paragraph is truly pleasant and I have learned lot of things from it concerning blogging.thanks.

Enjoyed every bit of your article post. Fantastic.

Really informative blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

Very good blog article.Really looking forward to read more. Really Great.

Enjoyed every bit of your post.Thanks Again. Really Cool.

Great article.Thanks Again. Keep writing.

Thanks-a-mundo for the article.Really looking forward to read more. Awesome.

A big thank you for your article post.Thanks Again. Much obliged.

Greetings! This is my first visit to your blog! Weare a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.Your blog provided us useful information to work on. You have done a wonderful job!

Top-notch post it is surely. My friend has been awaiting for this content.

It’s truly a nice and helpful piece of information. I am satisfied that you justshared this helpful information with us. Please keep us up to date like this.Thank you for sharing.

can ivermectin get you highevening computed tomography official

I really liked your post.Really looking forward to read more. Awesome.

Hi there, just became aware of your blog through Google,and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels.I’ll appreciate if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing.Cheers!

I wanted to thank you for this good read!! I definitely loved every bit of it. I’ve got you book-marked to check out new things you postÖ

Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blogloading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog.Any suggestions would be greatly appreciated.

Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Thanks Again.

Excellent post. Keep writing such kind of info on your blog. Im really impressed by it.

whispering oaks apartments lawrence apartments palisades apartments

TIG rods for GTAW guarantee lasting links. Benefit from the wide range of TIG rods with the most up to date industry requirements.

I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I?¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

Really appreciate you sharing this post.Really thank you! Want more.

Greetings! Very useful advice within this post! It’s the little changes that make the biggest changes. Thanks a lot for sharing!

With or without religion, you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion.’ By Steven Weinberg

Gxoyrw – help on writing essays Igguzv qenzqd

When it is important to possess your current mindset guided toward the full-time successful ecommerce business, it truly is helpful, specifically first inside your Online job, in the studying blackberry curve, to test one or two packages with your quit period. Find the feel belonging to the Online marketing industry as well as together study a little about HTML, Scripts, producing interesting photographs and even building your very first web site! This may most end up being realized like a ‘spare time’ sctivity. Do not carrier the management right until you have the particular confidence within your total capacity in order to make normal income.

I will right away grasp your rss feed as I can not in findingyour e-mail subscription link or e-newsletter service.Do you’ve any? Please let me know so thatI could subscribe. Thanks.

Well I sincerely enjoyed studying it. This information offered by you is very constructive for good planning.

Greetings! Very helpful advice within this post! It’s the little changes that will make the greatest changes. Thanks for sharing!

This is one awesome article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

Appreciate you sharing, great blog article.Much thanks again. Keep writing.

You are my inhalation, I own few blogs and very sporadically run out from to brand.

Thank you ever so for you article post.Much thanks again. Great.

A motivating discussion is definitely worth comment. I do think that you should write more about this subject, it might not be a taboo matter but usually people don’t speak about such issues. To the next! Many thanks!!

Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through a few of the articles I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely delighted I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

I am an older women and I found this insightful

wow, awesome blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

I’m no longer positive the place you are getting yoiur

information, but good topic. I needs to spend some time finding out muc

more or figuring out more. Thank you for excellent information I

was looking for tjis information for myy mission.

web site

Las Vegas Sands has the biggest market share in Macau’s $37.6 billion gambling market, and it has considered one of solely two casinos in Singapore.

It’s value noting tat you’ll probably wear the battery down — it does degrade over time

and isn’t replaceable — and have to buy a new pair of ear buds in 18 tto 24 months if yyou ddo nott

lose these first. Thhe player can sacrifice half of the wager, returning the remainder of

it.

online pharmacy review forum ambien cr canadian pharmacy

Say, you got a nice article post. Awesome.

Really informative blog.Really thank you! Awesome.

Türk Telekom bedava internet kampanyaları burada… bedavainternetkampanya.com

That is a really good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate information… Appreciate your sharing this one. A must read post!

You can encourage commenting by asking questions and inquiring about your readers’ perspectives in your blog articles.

roman ed pills – ed pills otc medicine erectile dysfunction

Muchos Gracias for your post.Really looking forward to read more. Want more.

I want to to thank you for this good read!! I certainly loved every bit of it. I have you saved as a favorite to check out new stuff you postÖ

I appreciate you sharing this article.Thanks Again. Awesome.

apartments that accept broken leases flooded apartment liberty heights apartments

Hi, I do believe this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I may return once again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

Hi are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own.Do you require any html coding expertise to make your own blog?Any help would be greatly appreciated!

That is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere.Brief but very precise info… Appreciate your sharing this one.A must read post!

Really enjoyed this blog.Really thank you! Will read on…

Amazing! Its actually remarkable paragraph, Ihave got much clear idea regarding from this post.

An intriguing discussion is worth comment. I think that you should write more on this issue, it may not be a taboo matter but usually people don’t talk about such topics. To the next! Many thanks!!

I am so grateful for your article post.Really looking forward to read more. Want more.

Hi! I know this is kind of off topic but I was wondering if youknew where I could get a captcha plugin for my commentform? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems findingone? Thanks a lot!

Very good article.Really thank you! Awesome.

It’s not easy to go Completely wrong that has a traditional pompadour.Hair Styles – The Most Beautiful Hairstyle New Popular Hairstyleshair styles

I’m truly enjoying the design and layout of your blog.It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come hereand visit more often. Did you hire out a designer tocreate your theme? Great work!Here is my blog post; ToxyBurn

วันนี้ถ้าหากต้องการจะแทงบอล ไม่ว่าจะเป็นบอลผู้เดียว บอลสเต็ป บอลสด ก็สามารถทำเป็นง่ายๆโดยไม่ต้องเดินทางไปโต๊ะบอลให้ยุ่งยาก แค่เพียงเข้ามาที่ UFABET คุณก็สามารถร่วมสนุกสนานกับพวกเราได้ในทันที ฝากถอนอัตโนมัติไม่ยุ่งยากสบายรวดเร็วไม่มีอันตราย

ivermectin eye drops stromectol cvs – ivermectin purchase

Fantastic blog.Thanks Again. Cool.

hydroxychloroquine works cnnduring synovectomy platform

Great post. I used to be checking constantly this blog and I’m inspired! Extremely useful info specifically the ultimate phase 🙂 I care for such information a lot. I used to be looking for this certain info for a long time. Thank you and good luck.

When I initially commented I clicked the « Notify me when new comments are added » checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Cheers!

Say, you got a nice post.Much thanks again. Want more.

Very good info. Lucky me I discovered your blog by accident (stumbleupon). I have bookmarked it for later!

Aw, this was an incredibly good post. Finding the time and actual effort to produce a really good article… but what can I say… I put things off a whole lot and never seem to get anything done.

You can definitely see your expertise within the article you write.The world hopes for even more passionate writerssuch as you who are not afraid to say how they believe.Always go after your heart.my blog: instagram takipçi satın al

I’ll immediately take hold of your rss as I can’tin finding your email subscription link or newsletter service.Do you have any? Please let me realize in order that I could subscribe.Thanks.

Im thankful for the post.Really looking forward to read more. Much obliged.

chloroquine uses where can i get hydroxychloroquine

Hi, I do believe this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I will come back yet again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

ivermectin 2ml ivermectin generic – ivermectin gel

Thanks for another wonderful article. The place else may just anyone get that kind ofinfo in such a perfect approach of writing? I have a presentation subsequentweek, and I am at the search for such info.

Thanks-a-mundo for the article post. Want more.

Major thanks for the article.Much thanks again. Cool.

Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Thanks Again. Really Great.

Wow, great blog article. Keep writing.

I cannot thank you enough for the post.Really thank you! Keep writing.

I really liked your article. Fantastic.

Very good blog.Thanks Again. Much obliged.

Fantastic blog article.Really looking forward to read more. Cool.

hydrochlorothiazide indications hydrochlorothiazide pronunciation

I dont know if I see where you are comming from, but do indeed elaborate a little more. Thanks

zithromax indications can i get zithromax over the counter zithromax how to take

if you want to improve in life you should make yourself a self for you because if you rely on others you will not be able to do what you have to doI was able to do my job well for my family and to make my family happy온라인카지노

İnstagram takipçi satın al ve takipçi satın alarak fenomen ol.

What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found Itpositively useful and it has helped me out loads.I hope to give a contribution & assist otherusers like its helped me. Good job.

Keep working ,remarkable job!

This is my first time visit at here and i am genuinely happy to read all atsingle place.

Hi my friend! I wish to say that this article is amazing, nice written and come with approximately all significant infos. I’d like to see extra posts like this.

whoah this blog is great i really like reading your articles.Keep up the great work! You know, lots of individuals are looking round for this info, you could help them greatly.

Thanks for ones marvelous posting! I actually enjoyedreading it, you can be a great author.I will always bookmarkyour blog and may come back sometime soon. I want to encourage that you continue your great writing,have a nice day!

My family members all the time say that I am killing my time here at net, but I know I am getting familiarity everyday by reading thes good posts.

662263 229413Hey! Good stuff, do tell us when you post something like that! 765926

I do not even know the way I stopped up right here, however I assumed this submit used to be great. I do not recognize who you are however definitely you are going to a famous blogger when you are not already. Cheers!

What as up, just wanted to tell you, I loved this article. It was inspiring. Keep on posting!

Wow, great blog post. Keep writing.

Your approach to explaining every little thing in the following paragraphs is in reality excellent, all be effective at easily comprehend it, Thanks a whole lot. otertbe.se/map17.php hur l?¤nge ska man ha i silverschampo

Aw, this was a really nice post. Taking a few minutes and actual effort to make a good articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a whole lot and never manage to get nearly anything done.

Is anyone in a position to recommend good Dining Room Furniture International Sales Leads? Thanks 😀

Having read this I thought it was very informative. I appreciate you finding the time and effort to put this information together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

Muchos Gracias for your article post.Really thank you! Cool.

F*ckin’ tremendous things here. I’m very satisfied to peer your post. Thanks so much and i am having a look ahead to touch you. Will you please drop me a mail?

Moekhx – zithromax overnight delivery Lfluyh icfyue

Thanks a lot for the post. Great.

Hi, after reading this amazing post i am also glad to share my experience here with colleagues.

I needed to thank you for this fantastic read!! I definitelyenjoyed every bit of it. I’ve got you bookmarked to check out new stuff you post…

I blog frequently and I really thank you for your content.The article has truly peaked my interest. I will bookmark yourblog and keep checking for new information about once a week.I subscribed to your Feed too.

Тhis ɑrticle is truly a fastidious one it assists new the weeb viewеrs, whoo are wishing for blogging.

Thank you for your blog post.Thanks Again. Fantastic.

prednisolone sod refrigerate prednisolone sodium phosphate orapred prednisolone and ulcerative colitis

I appreciate you sharing this article.

Enjoyed every bit of your post.Much thanks again. Fantastic.

Hi there, I enjoy reading all of your post. I like towrite a little comment to support you.

I like what you guys are usually up too. This type of clever work and reporting! Keep up the great works guys I’ve added you guys to blogroll.

It’s difficult to find well-informed people for this topic, however, you sound like you know what you’re talking about! Thanks

generic prednisone pills prednisone sale – prednisone nz

Wow, great blog post.Much thanks again. Really Great.

Thanks so much for the blog.Really thank you! Cool.

Hi, its fastidious post regarding media print, we all understand media is a impressive source of facts.

Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I amwaiting for your next post thank you once again.

A round of applause for your blog.Much thanks again. Awesome.

Im obliged for the article.Really looking forward to read more. Really Great.

Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

Having read this I believed it was extremely informative.I appreciate you finding the time and effort to put this contenttogether. I once again find myself spending alot of time both reading and commenting. But so what,it was still worthwhile!

Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch!

wellbutrin adhd wellbutrin and alcohol wellbutrin srwellbutrin for anxiety wellbutrin and methamphetamine wellbutrin

Terrific post however , I was wondering if you could write a litte more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Thanks!

replica omegas delivers the world wide most well known watch pioneering technological advances.

Locksmith, highly recommend Locksmith Kensington SW5

Thanks-a-mundo for the post.Thanks Again. Will read on…

You could definitely see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always go after your heart.

Thanks again for the blog post.Really thank you! Much obliged.

Appreciate you sharing, great article.Really looking forward to read more. Want more.

I loved your blog article.Much thanks again. Much obliged.

Thank you for your post.Really looking forward to read more. Want more.

Really enjoyed this article post.Really looking forward to read more. Fantastic.

Very good blog post.Much thanks again.

Appreciate you sharing, great blog.Really thank you! Want more.

Enjoyed every bit of your article post.Really thank you! Will read on…

I appreciate you sharing this article.Thanks Again. Awesome.

Major thanks for the blog post.Thanks Again. Great.

This is my first visit to your blog. We are starting a new initiative in the same niche as this blog.

I really like and appreciate your post.Much thanks again. Want more.

Very informative article post. Keep writing.

Hairstyle gallery from Signature Style Salons. Find the best hair style and haircut ideas for men and women.

A motivating discussion is worth comment. There’s no doubt that that you need to publish moreabout this subject, it may not be a taboo matter but generally folks don’t speak about these topics.To the next! Kind regards!!

so Enable’s go and learn about the way towe can easily use the Zee5 premium account.Free Account – New Free Accounts And Passwordsfree accounts

Thanks for the article post.Really looking forward to read more.

Awesome article post. Cool.

You can definitely see your enthusiasm within the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

Hi, I do believe this is an excellent blog. Istumbledupon it I’m going to come backyet again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may yoube rich and continue to guide other people.

What’s up, the whole thing is going well here and ofcourse every one is sharing data, that’s genuinely good, keep up writing.

Thanks-a-mundo for the post.Much thanks again. Cool.

Amazing! Its in fact remarkable article, I have got much clear idea about from this article.

Very informative blog post.Much thanks again. Will read on…

I am not real fantastic with English but I get hold this very easy to interpret.

Very informative article post.Really looking forward to read more. Really Great.

Greetings! Very helpful advice on this article! It is the little changes that make the biggest changes. Thanks a lot for sharing!

Hello ! I??d choose to tkank for a great number of thought-provoking articles !

Really informative post.Really looking forward to read more. Really Cool.

Appreciate you sharing, great blog post.Really looking forward to read more. Will read on…

Hi! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?My last blog (wordpress) was hacked and I endedup losing a few months of hard work due to no data backup.Do you have any methods to prevent hackers?

medications for ed pills from canada – ed pills online pharmacy

ed pills that really work – best ed pills online ed pills that work quickly

It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clickedsubmit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing allthat over again. Anyway, just wanted to say superb blog!

Hey there! I’m at work browsing your blogfrom my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading through yourblog and look forward to all your posts! Carry on thesuperb work!

I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this blog. Thanks, I will try and check back more often. How frequently you update your website?

Major thankies for the article.Much thanks again. Really Cool.

What as up, after reading this remarkable piece of writing i am as well delighted to share my know-how here with colleagues.

When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Many thanks!

walmart store number for pharmacy canadian pharmacy king reviews

กระแสพนันออนไลน์ว่าแรงแล้ว ยังแรงไม่สู้โปรโมชั่นเด็ดๆที่ UFABET ขยันเอาใจสมาชิกมากมายขอรับ แล้วก็ถูกใจผมซะด้วย ไม่ใช่แค่เรื่องโปรโมชั่นนะครับ ผมถูกใจที่เค้ามีเกมให้เลือกมาก อีกทั้งพนันบอล บาคาร่า ยิงปลา สล็อต เกมใหม่ๆมีหมด

Сайт [url=https://fotonons.ru/]https://fotonons.ru/[/url] предлагает обширный спектр подходов в оформлении и украшении интерьеров через фотографии. Вот некоторые ключевые моменты:

Вдохновение для Интерьера:

Показ практических идей для улучшения жилых пространств.

Акцент на многообразные стили, включая прованс.

Разнообразие Контента:

Оформление балконов, гостинных, спален и других пространств.

Обеспечение богатого резервуара идей для изменения дома или рабочего пространства.

Практическое Применение:

Рекомендации по интеграции этих стилей в реальных условиях.

Мотивирующие примеры, иллюстрирующие возможности улучшения пространства.

Этот текст увеличивает детализацию описания сайта, добавляет структуру в виде списков и перечислений, и размножен с использованием синонимов для увеличения вариативности.

___________________________________________________

Не забудьте добавить наш сайт в закладки: https://fotonons.ru/

Enjoyed looking at this, very good stuff, thankyou . “Management is nothing more than motivating other people.” by Lee Iacocca.

Сайт [url=https://fotonons.ru/]https://fotonons.ru/[/url] показывает обширный спектр идей в оформлении и декорировании интерьеров через фотографии. Вот некоторые ключевые моменты:

Вдохновение для Интерьера:

Демонстрация практических идей для оптимизации жилых пространств.

Акцент на различные стили, включая скандинавский.

Разнообразие Контента:

Украшение балконов, гостинных, спален и других пространств.

Обеспечение богатого источника идей для улучшения дома или рабочего пространства.

Практическое Применение:

Идеи по внедрению этих стилей в реальных условиях.

Вдохновляющие примеры, демонстрирующие возможности изменения пространства.

Этот текст увеличивает детализацию описания сайта, добавляет структуру в виде списков и перечислений, и размножен с использованием синонимов для увеличения вариативности.

___________________________________________________

Не забудьте добавить наш сайт в закладки: https://fotonons.ru/

Thanks for sharing, this is a fantastic blog. Much obliged.

Thanks for the good writeup. It if truth be told was once a enjoyment account it.Look advanced to more introduced agreeablefrom you! By the way, how can we communicate?

[…] Wiki Url Information Commissioner Angelene What My Wiki Falk What My Wiki said What My Wiki in What My Wiki a […]

ivermectin for rabbit fur mites oral ivermectin for humans

I cannot thank you enough for the blog.Thanks Again. Great.

ivermectin and alcohol stromectol for scabies

Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed!Very useful info specially the last part 🙂 I care for such information a lot.I was seeking this certain information for a very long time.Thank you and best of luck.

wow, awesome post.Thanks Again. Really Great.

Very good written story. It will be supportive to anyone who employess it, including yours truly :). Keep doing what you are doing – looking forward to more posts.

to and you are just too excellent. I really like what you’ve

apartments for rent cambridge ma apartments for rent in kenosha gull run apartments

I’m not sure where you’re getting your info, but great topic.I needs to spend some time learning much more or understanding more.Thanks for great information I was looking for this info for my mission.

Thank you ever so for you post. Keep writing.

Hi there friends, its great post concerning cultureand fully defined, keep it up all the time.

Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!

Awesome blog.Much thanks again. Really Great.

Some truly wonderful articles on this site, regards for contribution. “He that falls in love with himself will have no rivals.” by Benjamin Franklin.

You are my intake, I possess few web logs and often run out from to brand.

I regard something truly special in this internet site.

กักตัว #เก็บตัง ปังๆ 🎉🙏 อยู่บ้าน 💦”มีเงินใช้เพราะเว็บนี้ “💸💸💸ไม่มีประวัติโกงฝาก-ถอนออโต้เว็บเดียวครบจบIPRO369

I loved your blog.Really thank you! Cool.

Incredible lots of helpful facts! is coursework one word online essay help chat

Muchos Gracias for your article.Thanks Again. Awesome.

Muchos Gracias for your article.Really looking forward to read more. Will read on…

Great post. Much obliged.

I am so grateful for your blog post.Really looking forward to read more.

Thanks for sharing your thoughts on blast belly fat. Regardsmy blog post :: LiGenics Reviews

I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I’m quite sure I?ll learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next!

Hello, I enjoy reading all of your post. I wanted to writea little comment to support you. 0mniartist asmr

Hi colleagues, nice post and nice urging commented at this place, I am genuinelyenjoying by these.

Say, you got a nice post.Really looking forward to read more. Will read on…

Страница [url=https://telegra.ph/Gde-najti-recepty-dlya-multivarki-12-24]https://telegra.ph/Gde-najti-recepty-dlya-multivarki-12-24[/url] посвящена поиску различных рецептов для мультиварки, эффективного кухонного устройства, облегчающего приготовлению еды. Автор предлагает несколько эффективных источников для поиска рецептов: лучшие кулинарные сайты и блоги, кулинарные книги и журналы, интересные социальные сети и форумы, а также официальные приложения производителей мультиварок. Эти ресурсы предоставляют различные рецептов, включая как повседневные, так и праздничные вариантов, а также практичные советы по использованию мультиварки. Страница подчеркивает, что использование мультиварки открывает большие возможности для кулинарных экспериментов.

Детальную информацию можно найти на сайте https://telegra.ph/Gde-najti-recepty-dlya-multivarki-12-24.

generic stromectol ivermectin for humans – stromectol ireland

Good day! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

magnificent issues altogether, you just won aemblem new reader. What might you suggest in regards to your submit that you just made afew days ago? Any sure?

Wow! This blog looks just like my old one! It’s on a totally different subject but it has pretty much the same layout and design. Wonderful choice of colors!

Эта статья [url=https://telegra.ph/Zagadochnyj-mir-Zverej-Otkrojte-dveri-prirodnogo-volshebstva-12-23]https://telegra.ph/Zagadochnyj-mir-Zverej-Otkrojte-dveri-prirodnogo-volshebstva-12-23[/url] освещает интересные аспекты животного мира, их важность в природе и мифологии.

Обсуждается разнообразие животных, их роль в оценке состояния окружающей среды, уникальные способности, а также их роль в человеческой культуре. Сосредотачивается внимание на проблемах, с которыми сталкиваются животные в результате человеческой деятельности, и акцентируется важность их охраны.

Животные осуществляют ключевую роль в уравновешивании баланса в природе. Они не только обогащают биоразнообразие, но и влияют на природные системы, способствуя в опылении растений, распространении семян и сохранении здоровья лесов и многих природных сред. Изучение животных также демонстрирует множество тайн эволюции и адаптации к окружающей среде, подчеркивая замечательные способности и поведение, которые развивались в ходе миллионов лет.

Не забудьте добавить ссылку на статью в закладки: https://telegra.ph/Zagadochnyj-mir-Zverej-Otkrojte-dveri-prirodnogo-volshebstva-12-23

Very good article.Really looking forward to read more. Really Cool.

I am lucky that I detected this blog, exactly the right info that I was searching for! .

На источнике [url=https://antipushkin.ru/]https://antipushkin.ru/[/url], посвященном философии, вы окунетесь в мир мудрых фраз великих людей.

У на сайте читателей ждет большой ассортимент философских высказываний о смысле жизни и разных аспектах жизни.

Получите в мудрые высказывания мыслителей и получите ценные уроки всегда и везде. Воплощайте фразы и послания для личностного роста и размышления.