αヘリックス、β-シート、三次構造、四次構造――よく聞くけど、結局なんなの? なんで生物を学ぶのに化学式が必要なの? って思ったことのある人もいるかもしれません。この記事では生物を学ぶ人が知っておきたいタンパク質の構造や性質などをについて、簡単にわかりやすく解説しました。

タンパク質の構造

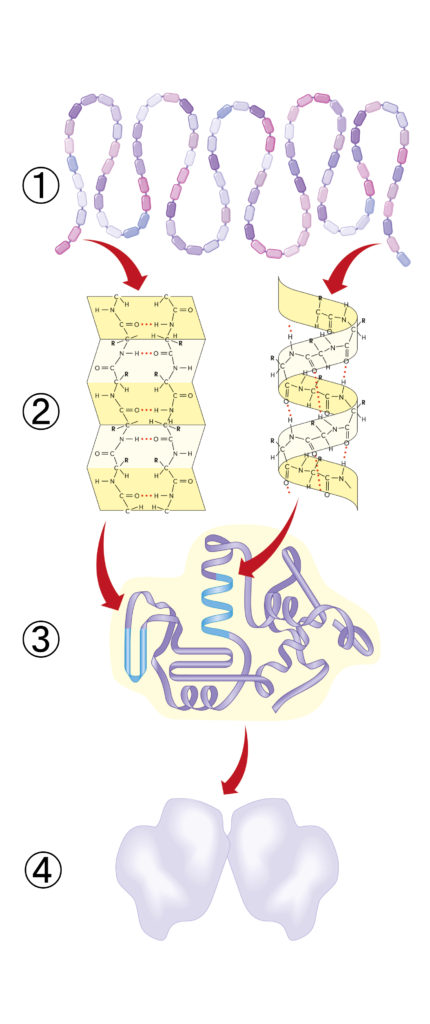

タンパク質はアミノ酸がたくさん連なった鎖です。ネックレスがタンパク質だとすると、アミノ酸はネックレスのビーズに相当します。(下図の①)

ちなみに、このアミノ酸という名の「ビーズ」は、DNAがコードしている情報です。なので、DNAにはビーズの種類を決める情報が刻まれていて、そのビーズが集まってタンパク質ができている。そして、みなさんもご存じのとおり、タンパク質は動物を構成する主な成分です。

約20種類のビーズがDNAによってコードされていますが、そのビーズはそれぞれ違う性質を持っています。

あるビーズはプラスの電気を帯びており、またあるビーズはマイナスの電気を脅えています。電荷を脅えているので、引き合ったり、退け合ったりします。

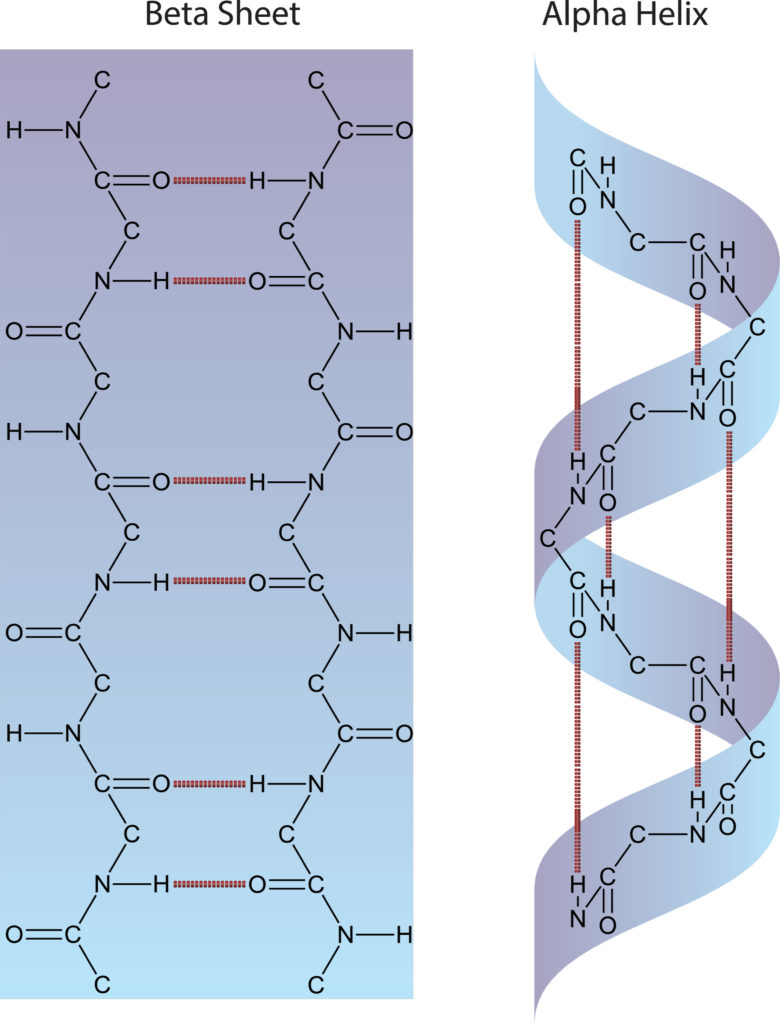

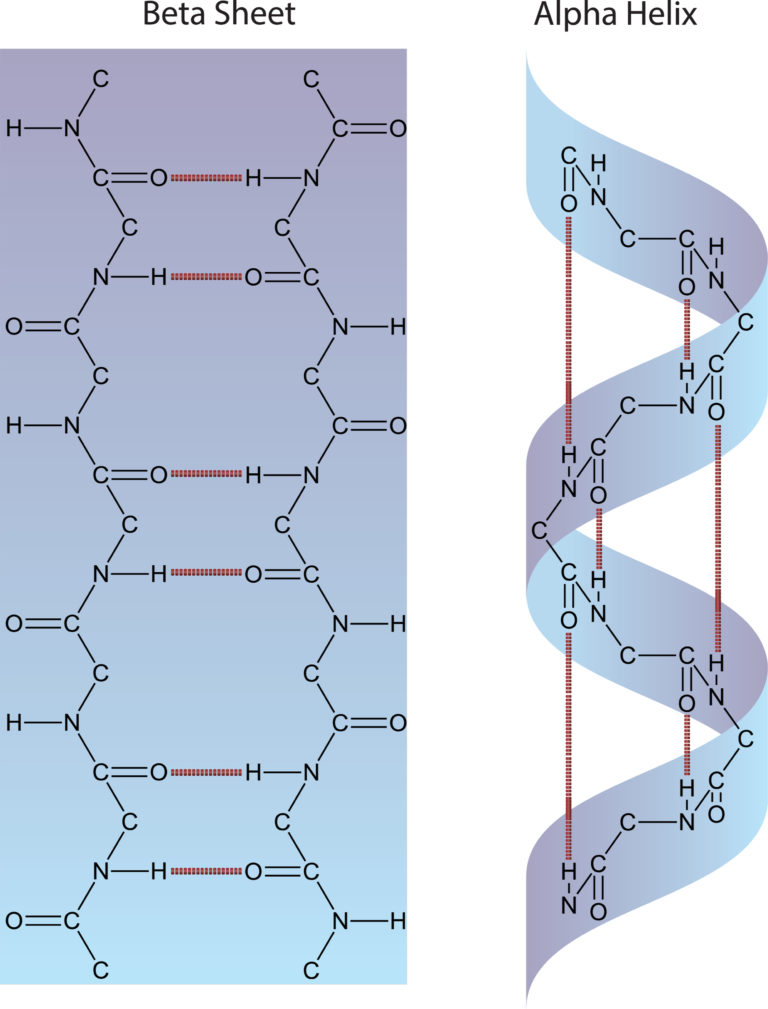

そんなビーズの性質から、ネックレスはよじれたり、ジグザグしたりするのです。こうしてよくできるのがαヘリックスと呼ばれるらせん状のネックレスの鎖と、β-シートと呼ばれるジグザグ状のネックレスの鎖です。(右図②)

ちなみに①の構造をタンパク質の一次構造、②の構造をタンパク質の二次構造といいます。これは一次元(点)、二次元(線)、三次元(平面)というときの「次」ではなく、第一次テスト、第二次テスト――というときの「次」になります。なので、「平面」、「立体」を指すわけではありません。

では次に、このタンパク質の「ネックレス」を手のひらに乗せてみましょう。ネックレスを手のひらにのせるときに、長くのばしたままでは手のひらに収まりきりませんよね。そのときは鎖はくしゃっとして手に乗せるはずです。

しかし、鎖のビーズの性質によって、曲がりやすい方向があったり、水を嫌う部分があったり、逆に水とくっつきやすい部分があったりします。細胞の中は水分で満たされているので、水を嫌う部分は内側に入り込もうとしますし、水と仲良しの部分は外側でもオッケーです。こうして、タンパク質のネックレスはある一定のかたちに折れ曲がるのです。これがタンパク質の三次構造(上図③)です。

そして、これがタンパク質の一個のユニット(分子)だとしたら、同じものがいくつも組み合わさって、目に見える大きさのタンパク質となります。分子ひとつでは目にも見えないし、身体を構成することもできませんね。

しかし、乱雑にただ固まっているのでは、砂のようにぽろぽろと崩れてしまいます。タンパク質の塊がしっかりと固まっているためには、きまった位置に決まった角度にタンパク分子が組み合わされる必要があります。これがタンパク質の四次構造(上図④)です。

タンパク質は酵素になる

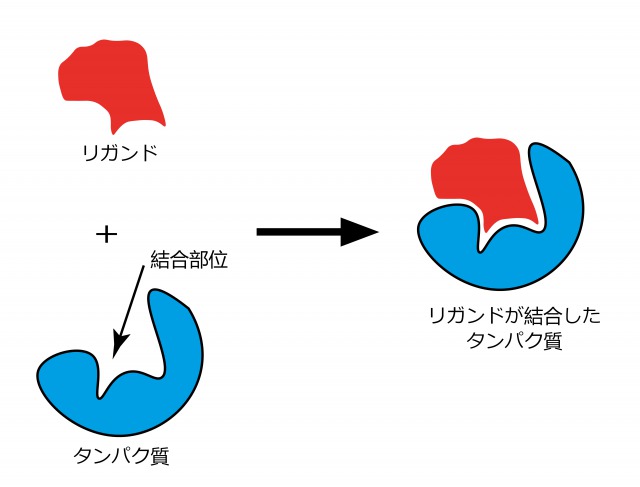

このようにタンパク質にはいくつもの構造があります。その立体構造の中には活性部位となり、酵素としてはたらくものがあります。

リガンド という小分子と結合すると、タンパク質の構造(コンフォメーション)が変わることがあります。こうなると、酵素としてタンパク質がしっかりと働けなくなることもあります。

リガンドにはこのような性質があるため、製薬の分野においては、特定のタンパク質と結びつくリガンドについて様々なが研究が行われています。

また、タンパク質は温度や水素イオン濃度(pH)などの影響を受けて変形してしまいます。そうすると、タンパク質は酵素として働かなくなってしまいます。酵素それぞれに特定の最適pHがあります。

コメント

Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

Someone essentially help to make seriously posts I would state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to make this particular publish incredible. Magnificent job!

I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

That is very interesting, You’re an excessively skilled blogger. I have joined your feed and look ahead to in search of more of your fantastic post. Additionally, I have shared your web site in my social networks!

Pretty! This was a really wonderful post. Thank you for your provided information.

Wow, superb blog format! How lengthy have you been running

a blog for? you made running a blog look easy.

The whole glance of your web site is wonderful,

as neatly as the content! You can see similar here sklep online

Howdy! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers

and starting a new project in a community in the same niche.

Your blog provided us useful information to work on. You have done a extraordinary job!

My page: vpn special coupon

I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.

Is this a paid theme or did you modify it yourself?

Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see

a nice blog like this one nowadays.

My blog post; vpn code 2024

Write more, thats all I have to say. Literally, it

seems as though you relied on the video to make your point.

You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos

to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

Also visit my site – vpn coupon code 2024

I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

Good response in return of this question with solid arguments and telling the whole thing concerning that.

Check out my web site :: vpn 2024

Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.

I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks

for the post. I will definitely comeback.

Stop by my blog; vpn special coupon

I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Keep up the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site :).

You actually make it seem so easy together with

your presentation but I in finding this matter to be really something

which I feel I might never understand. It sort of feels too complicated and

extremely huge for me. I’m looking ahead for your next post, I will attempt to get the cling

of it!

Here is my website … vpn special coupon

hi!,I like your writing very so much! proportion we keep up a correspondence extra approximately your article on AOL? I require a specialist on this space to unravel my problem. Maybe that’s you! Looking ahead to see you.

Terrific paintings! That is the kind of information that are meant to be shared around the internet. Shame on the seek engines for not positioning this put up upper! Come on over and discuss with my website . Thanks =)

Nice post. I was checking continuously this blog and I am inspired! Very useful info specially the last part 🙂 I care for such information much. I used to be seeking this certain information for a long time. Thank you and best of luck.

Howdy! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

I needed to create you a little observation to help give thanks again regarding the exceptional knowledge you’ve shared here. It was simply incredibly generous of you to present unhampered what exactly most of us could have distributed as an e book to earn some cash for themselves, primarily considering that you might have done it if you ever desired. The pointers also worked to be the good way to realize that most people have a similar desire really like mine to find out good deal more in respect of this matter. I’m sure there are several more pleasurable periods up front for many who read through your blog.

Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing in your feed and I am hoping you write once more very soon!

You really make it seem really easy along with your presentation however I in finding this matter to be really something that I feel I’d never understand. It sort of feels too complex and extremely large for me. I’m looking ahead to your subsequent put up, I?¦ll attempt to get the grasp of it!