「優性(顕性)の法則」「分離の法則」「独立の法則」を3つをまとめて「メンデルの法則」といいます。

上の説明を読んだだけで、何のことを言っているのかわからなくても大丈夫です。

これからしっかり説明していきます!

大学で生物学を学んでいても、本当にしっかりとメンデルの法則を理解している大学生は実は少ないんですよね。それなりにわかっている人なら多いのですが、生物学を専門に学んでいる人にとっても、少し複雑な法則なんです。(遺伝学を学んでいる大学生はそうではないはずですが)

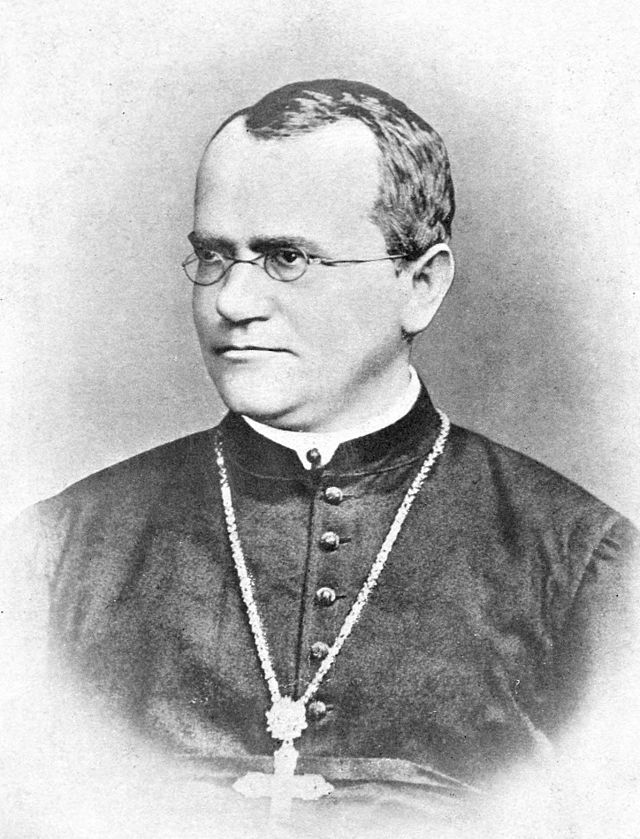

メンデルの法則は、遺伝学の教科書で第一章に現れる法則です。それほど重要な発見をしたのがメンデルという人です。なのですが、実はメンデルの本職は科学者ではなく、修道士でした。メンデルは修道院の裏庭でエンドウを使って実験をし、生物学を根本的からくつがえす発見をしたのです。

グレゴール・メンデルって誰?

あるアメリカ人の夫婦に子どもが生まれました。

お父さんも金髪、お母さんも金髪だった場合、ふたりの赤ちゃんの髪の毛の色はどうなるでしょう?

そりゃあ、赤ちゃんは金髪…だよね?

そうですね! ほぼ100%金髪や薄い色の髪の毛の赤ちゃんが生まれます。

では、お父さんもお母さんも黒髪だった場合はどうでしょう?

黒髪の赤ちゃんが生まれる…よね?

確かに、黒髪の赤ちゃんが生まれることが多いですが、金髪の赤ちゃんが生まれることもとっても多いんです!

え、そんな!

日本では考えられないことですが、アメリカのような様々な民族が集まった「移民の国」の場合、全然珍しいことではないんですよ!

これにはメンデルの法則が関わっています。メンデルの法則について探りながら、なぜ黒髪の親から金髪の赤ちゃんが生まれるのかを考えていきましょう!

メンデルは報われない天才だった

メンデルは「遺伝学の父」とされている生物学者です。彼が発見した法則は、彼自身の名前をとって「メンデルの法則」と名付けられています。

いまでこそ「遺伝学の父」と呼ばれて尊敬されているメンデルですが、生きている間に彼の業績は評価されることはありませんでした。メンデルは自分の研究の重要性を認められることはなく、失意のうちに亡くなってしまいました。そして、その重要な発見「メンデルの法則」も、メンデルの死後15年以上経ってから「再発見」されるまで、長い間埋もれてしまっていたのです。

いまでこそ遺伝学の基礎であり「あたりまえ」とされているメンデルの法則ですが、当時は「奇抜すぎるアイディア」だったのです!

遺伝とは血を混ぜ合わせるようなものだと思われていた

メンデルが生きた時代、「遺伝」は液体を混ぜ合わせるようなものだと考えられていました。両親の血をかき混ぜるように父親と母親の特徴が合わさった特徴を子どもは受け継ぐということです。これを「融合説」といいます。

親と子どもは全く同じ顔や性格をしているわけではありませんが、なんとなく似ていることが多いですよね。兄弟や姉妹も、血がつながっていない他人と比べると似ていることが多いものです。だから、お父さんとお母さんの血がミックスされて、子どもに受け継がれるのは、なんとなく正しい気がしませんか。

しかし、これが正しければ、重大な矛盾が生じてしまいます!

液体は一度混ぜ合わせてしまったら元に戻すことができません。遺伝が液体を混ぜるようなものだとすると、世代を経るにつれ、全員が同じ顔、同じ背丈、同じ性格——ということになってしまいます。日本人全員が、世代を重ねるごとに、ある特定の同じ顔に近づいていく…なんて怖いですね。もちろん、そんなことにはなりませんが。

しかし、メンデルによって遺伝の法則が発見される以前は、「遺伝」の原理がよくわかっていなかったので、両親の特徴が混ぜ合わせられるのだろうと考えられていたのです。

しかし、当時の人々も、同じ両親から生まれてくる兄弟の顔が違う理由が説明できなかったり、黒髪の両親から金髪の子どもが生まれてきたり、黒い目の両親から青い目の子どもが生まれてくる理由は「謎」であると考えてはいました。

では、このような融合説による謎を、メンデルはどのようにして解決したのでしょうか。

融合説が完全に正しいとすると、いろいろな現象が説明できません。しかし、子どもは多かれ少なかれ両親に似ていますね。とくに「母親似」「父親似」という言葉があるように、両親のどちらかに特によく似ていることが多いです。

メンデルもなんらかの形で両親の特徴が子に受け継がれるとは思っていました。しかし、メンデルがすごいのは、

遺伝とは「液体」が混ぜ合わせるようなものではなく、「粒のような因子」が混ぜ合わせられ、その組み合わせによって起こるものだ!

と気づいたことです。

メンデルが考えたこのような「粒のような因子」による考え方は「融合説」に対して「粒子説」と呼ばれています。メンデルの法則について理解するということは、この「粒子説」について理解することです。では、メンデルの法則について学んでいきましょう。

優性(顕性)の法則

交雑によって生じた雑種第1代では、優性形質だけが現れ、劣性形質は潜在しているだけで形質として現れないこと。

メンデルは「遺伝」とは、両親の血を混ぜ合わせるようなものではなく、粒状の因子をミックスするものだと発見しました。これはどういう意味なのでしょう。

以下、メンデルが遺伝は「粒だ!」と気づいた実験について詳しく(それでいて、わかりやすく)見ていきましょう。

ちなみに、「優性」や「劣性」という生物学の用語は、それぞれ「dominant」と「recessive」という英語の和訳として伝統的に使用されてきましたが、日本語では誤解を招きやすいという理由から、最近では「顕性」や「潜性」という用語が使われるようになってきています。

しかし、まだまだ顕性や潜性という用語を使っている本や記事は少ないので、この記事でも従来通りの表記に従って、「優性」や「劣性」という表記にしております。

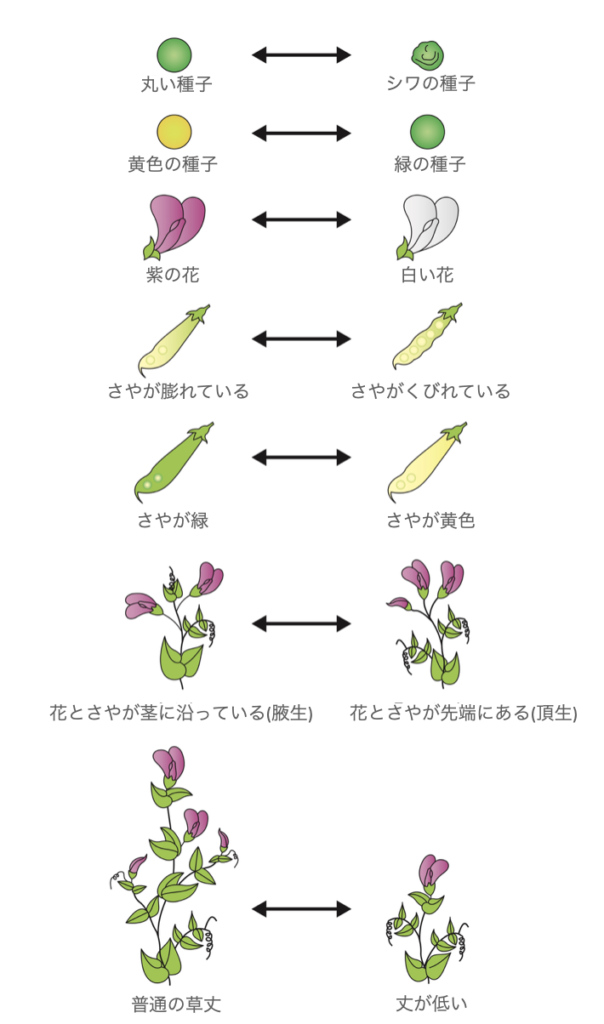

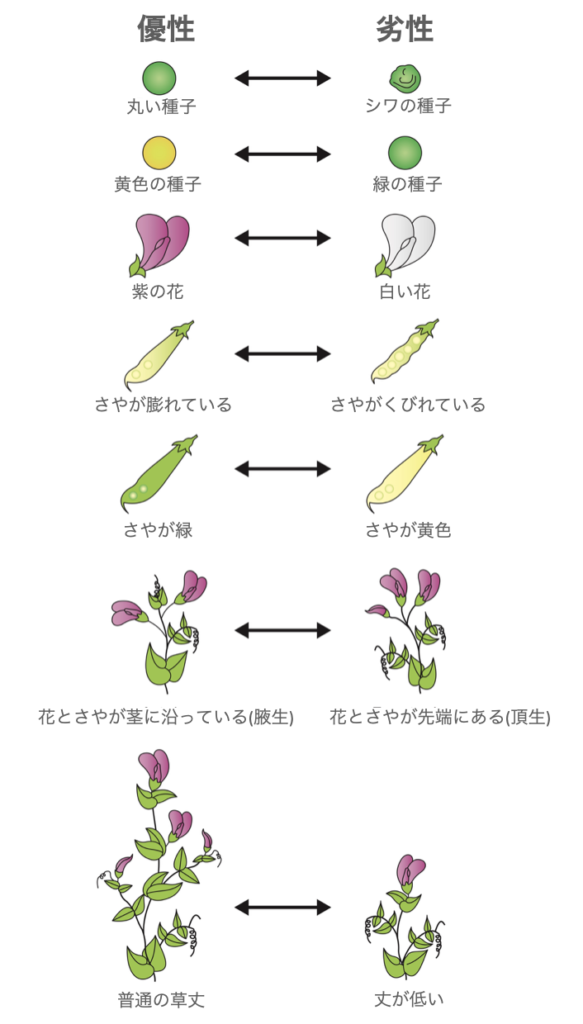

メンデルが選んだエンドウの7つの形質

まず、メンデルはエンドウを観察して個体ごとに異なっている形質を7つ選びました。形質とは、遺伝的な性質のうち、目に見えたり匂いがしたりという五感で感じられるかたちで現れてくる性質のことです。

学校の教科書の多くが、7つ全部には言及せずに、エンドウの種子の実験のみを掲載していますので、ここでもエンドウの種子の例を使って説明をしていきたいと思います。

エンドウ豆をよく見ると、丸い種子とシワのある種子があります。下の写真でもそうであるように、シワのある種子は丸い種子に比べてかなり少ないですけどね。

また、種子の形状の種類は「丸」か「シワ」しかありません。たとえば、「三角」の種子や「しまもよう」の種子はありません。丸かシワのどちらかです。

野生型と変異型

ヒトでもイヌでもエンドウでもそうですが、生物の形質にはさまざまな違いがあります。背が高かったり、毛が白かったり、種子にシワがよっていたり——。

形質の中で自然で育っている個体の中で最も数が多い一般的な形質は「野生型」と呼ばれます。

エンドウの種子の「丸」か「シワ」かという形質に関しては、野生型は丸い種子です。ヒトの身長だと、160-170cm前後と言えますね。中には2m以上のヒトもたくさんいますが、これは「野生型」とは言えないでしょう。日本人では特にそうですね。

一方で、野生型ではない形質はすべて「変異型」と呼ばれます。エンドウのシワのある種子や、2m以上の身長のヒト、また逆に140cmしか身長がないヒトは変異型といえるでしょう。ただし、この「野生型」や「変異型」という表現は、ヒトにはあまり使用されない用語です。

純系の品種での実験

メンデルが当時の他の生物学者と一線を画したのは、純系を用いて実験したところです。純系とは自家受精や近親交配をしたときに親と似た子しか生まれない品種のことです。

純系と雑種の違い

イヌやネコを買うときは、だれもが「純系」とか「雑種」という言葉を聞くと思います。チワワやプードル、ラブラドール・レトリバーといったよく聞く名前はイヌの純系の品種の名前です。

プードルという名前の種がいるわけではありません。イヌという種の中の「プードル」や「ラブラドール・レトリバー」という分類が品種です。そして、品種が同じ個体のオスとメスからは、同じ品種の子どもが生まれます。このように、同じ品種の親同士から同じ特徴を持った子が生まれるとき、その個体は純系であるといえます。

プードルとラブラドール・レトリバーはそれぞれ純系で、また異なる品種です。かなり見た目は違いますが、同じ「イヌ」という同一の種であり、そのために交配する(交尾して子どもを作る)ことができます。種が異なっていると、いくら似ている種でも基本的に交配はできません。よって、アザラシとオットセイからは子どもは生まれません。

そして、プードルとラブラドール・レトリバーという純系同士が交配してできた子どもは、もはや純系ではなくなります。これを「雑種」といいます。プードルとラブラドールの子どもは「ラブラドゥードル」と呼ばれる雑種で、プードルとラブラドールのそれぞれから半分くらいずつの特徴を受け継ぎます。

一度雑種になってしまえば、基本的には純系に戻すことはできません。なので、ペット用のイヌを交配させるブリーダーという職業の人は、親のイヌが本当に純系かどうかをしっかりと確認して子犬をつくります。

ちなみに人間は「サピエンス」という種です。種だけではなく属の名前も含めて「ホモ・サピエンス」と呼ぶこともあります。黒人、白人という言葉でサピエンスの人種を表すことがありますが、この区分は肌の色で「人種」を区別をしているだけなので、イヌで言うところの品種とは少し意味合いが異なります。

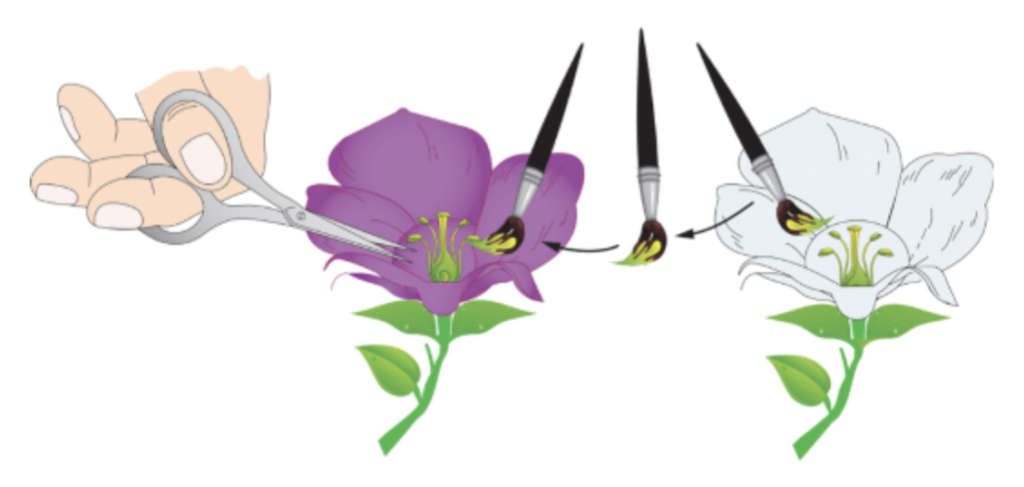

メンデルは自家受精ができるエンドウの純系を使って実験した

メンデルがエンドウを実験に用いた理由のひとつは、エンドウが自家受精をするからです。自家受精とは、1つの個体がオスでもメスでもあり、自分の卵子に自分の精子を受精させることです。自家受粉できる種は植物に多く、おしべとめしべの両方を持つ植物が、自分のめしべに自分おしべの花粉をつけて受粉します。

1つの個体がオスとメスに分かれていない植物は雌雄同体などと呼ばれ、多くの植物がこの雌雄同体です。1しかし、同じ個体におしべとめしべの両方があっても、自家受粉できない種はとても多いのです。また、自家受粉できたとしても、受精には至らないことも多いです。2

たとえば、ソメイヨシノは雌雄同体ですが、自家受精ができないので、ソメイヨシノは挿し木で増やすしかありません。そのため、ソメイヨシノはすべてクローンです。

しかし、エンドウは自家受精ができますし、放っておいたら基本的に自家受精をします。なので、純系の個体を得たいときに、わざわざ慎重に選んで交配させなければならないイヌやネコとは違って、純系のエンドウはそのままずっと純系であり続けます。

メンデルは、まず何度もエンドウを自家受精してみて、実験に使うエンドウが絶対に純系であることを確立してから実験をはじめました。つまり、丸の種子だけで絶対にシワのある種子はできないエンドウと、シワの種子だけを実らすエンドウを確立してから実験を始めました。これがメンデルのすばらしい着眼点で、これによってメンデルは世紀の大発見ができたのです。

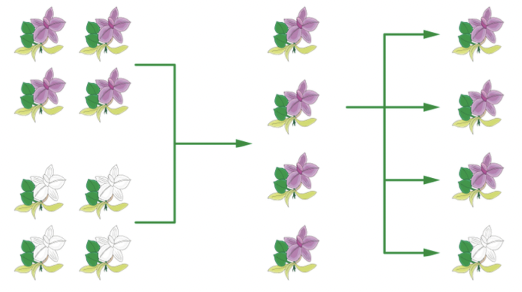

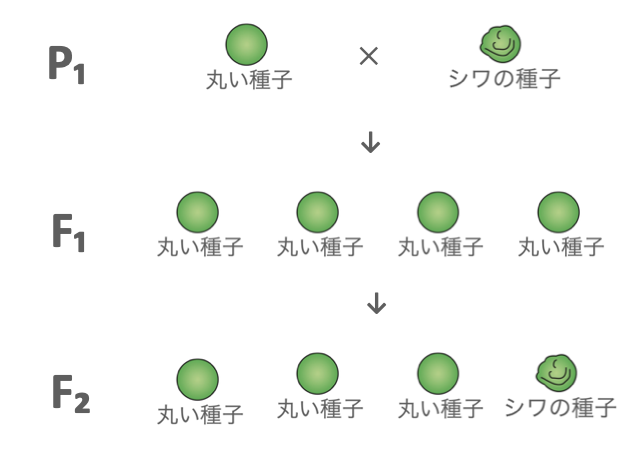

メンデルの実験とその結果

こうして純系のエンドウを使ってメンデルは実験をはじめました。

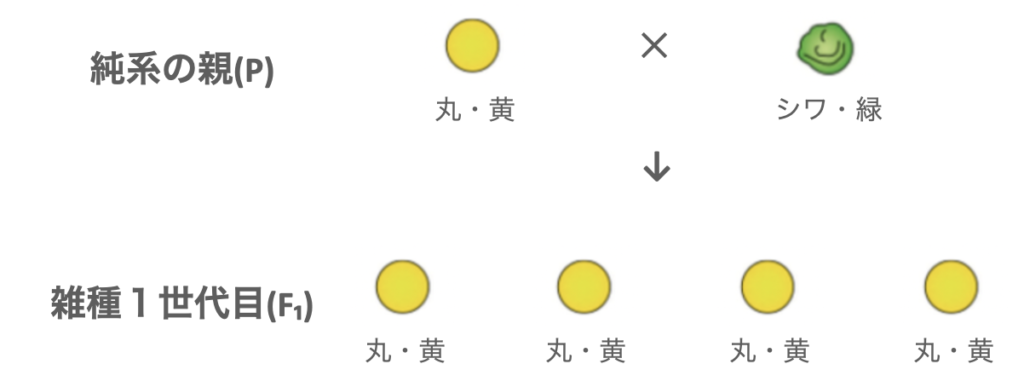

まず、メンデルは純系の丸い種子のめしべに純系のシワの種子の花粉を「他家受粉」させました。他家受精は自家受精の反対で、オスとメスが同じ植物であっても、異なる個体同士の生殖細胞を受粉することです。

メンデルは種類の異なる純系の個体同士を交配させたので、「雑種」を作ったということです。そして、その他家受粉したエンドウを育て、その雑種がどのような種子をつけるかを調べました。

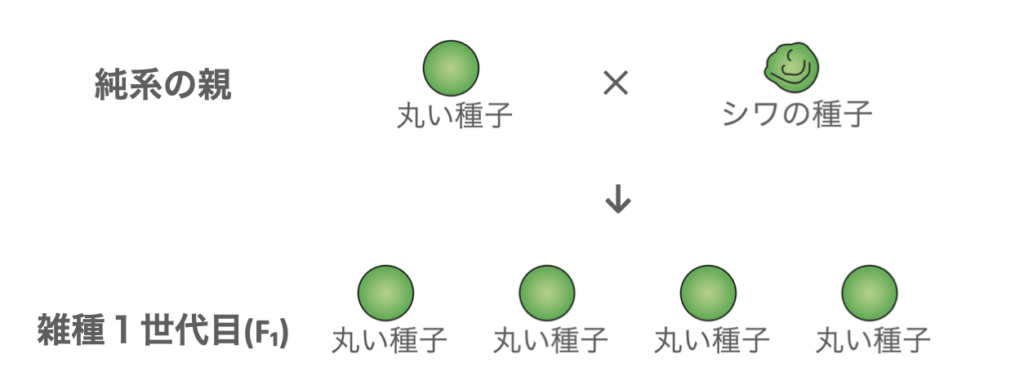

雑種第1世代ではシワの種子ができない

その結果、驚いたことにすべての種子が丸い種子になりました。シワのある種子を実らすエンドウの花粉をつけたというのに、シワがある種子はできなかったのです!

メンデルはおじべとめしべを逆にして、シワの種子のめしべに丸い種子の花粉をつけてみる実験も行いました。しかし、それでも実験結果は同じでした。雑種第1世代の個体からは、すべて丸い種子を実り、シワのある種子はできませんでした。

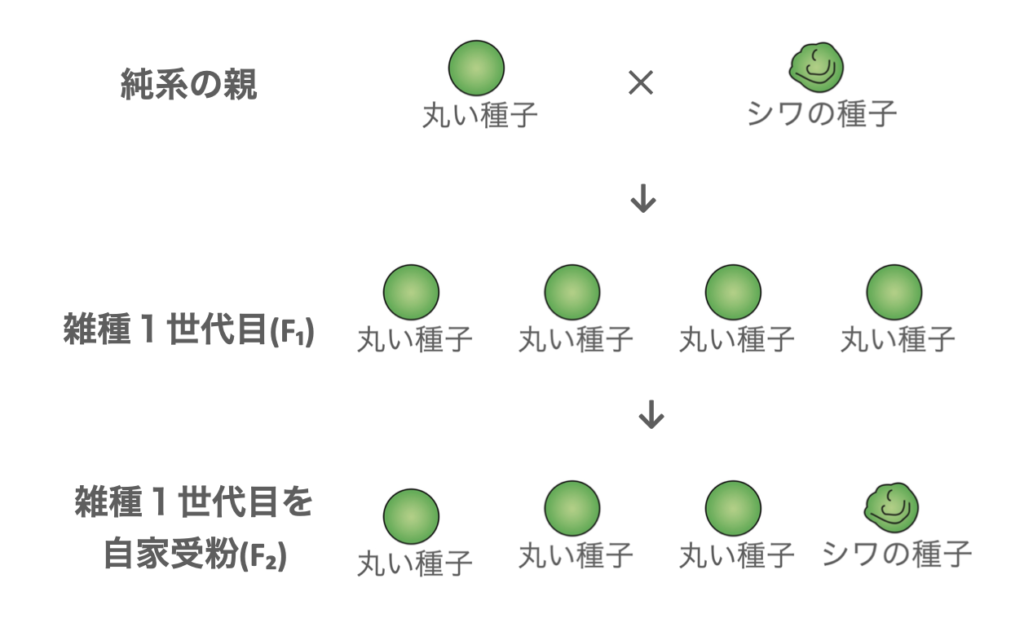

二度目の実験では「丸い種子 : シワの種子 = 3 : 1」

次にメンデルは丸い種子とシワのある種子を交配して作った雑種第1世代を自家受粉させてみました。雑種第1世代はすべて丸い種子です。

メンデルは雑種第2世代が成長して実がなるまで待って、その実を調べました。すると、びっくり!

雑種1世代目はすべて丸い種子ができていたというのに、その次の第2世代では、シワの種子が実っていたのです。

また、興味深いことに、雑種第2世代から得られた種子は、

丸い種子 : シワの種子 = 3 : 1

となっていました。

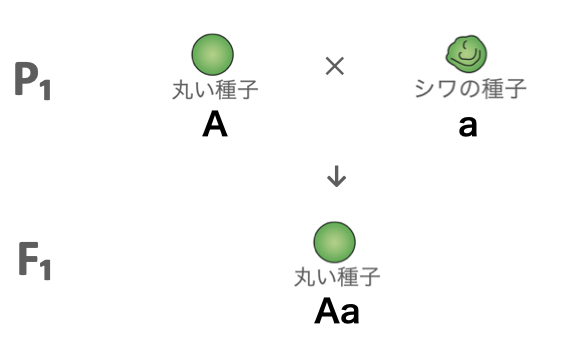

優性(顕性)と劣性(潜性)

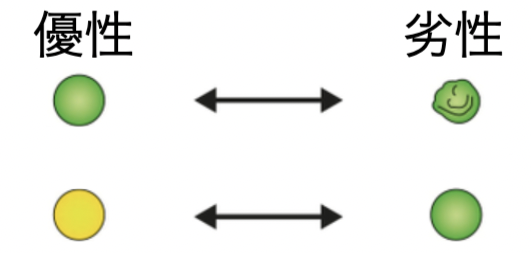

メンデルは1回目の実験で純系同士から作られた雑種第1世代で現れた形質を優性(顕性)と呼ぶことにしました。そして、雑種第1世代で現れなかった形質を劣性(潜性)と呼びました。丸い種子は優性の形質で、シワの種子は劣性の形質ということです。3

このように、交雑によって生じた雑種第1代では、優性形質だけが現れ、劣性形質は潜在しているだけで形質として現れません。これが優性の法則です。

メンデルは他の純系の形質についても調べて見ました。そしたら、

ー 種子の色: 黄色が優性、緑色が劣性

ー 花の色: 紫色が優性、白が劣性

と、実験で選んだ7つの形質がすべて優性、もしくは劣性のどちらかの形質を示しました。

そして、これらの実験で得られた雑種を自家受精してみて得られた優性と劣性の形質の現れ方の比率は優性 : 劣性 = 3 : 1になりました。丸い種子とシワのある種子のときと同じですね。どうして3:1なのでしょうか。メンデルはこれについて考察を深め、分離の法則を導き出しました。

分離の法則

配偶子を形成するときは、対を成す遺伝子は分離する。

遺伝学では1回目のに交配した雑種のことは「F₁世代」、2回目に交配した雑種のことは「F₂世代」と呼びます。これからはこの呼び方を使っていきましょう。F₁世代というときのFは「filial」という単語の略で、「第〜世代の」という意味があります。また親の世代のことを「P世代」、または「P₁世代」ということもあります。Pは「parental」という単語の略で「親の」という意味です。

雑種を作る実験結果から、メンデルがもっとも不思議だと思ったのは、1回目にエンドウが雑種になったときに現れなかった劣性のシワの形質が、雑種第2世代では現れたことです。丸:シワ=3:1と劣性の形質は割合としては少ないのですが、それでもシワの種子が実ったことは不思議です。

また、F₂世代で現れたシワの形質は、親(P₁)のシワの形質と全く同じだったのです。つまり、シワが目立たなくなったり、シワのよりかたが変わったりはしなかったのです。

形質を決める因子(遺伝子)という概念

実験結果について、メンデルは次のように仮説を立てて、当時有名な生物学者だった友人に手紙を送りました。4

両親がもつ二つの形質が、個別に、何の変化もせずに出現し、形質の一方からもう一方へ、何かが受け渡されたり引き継がれたりしたことを示す事実は何もなかった。5

ちょっとわかりづらいので、より簡単に言いかえると、エンドウには、

・エンドウには「丸の種子をつくる因子」と「シワの種子をつくる因子」があり、F₁世代の雑種は、たとえ優性形質の丸い種子しか実っていなかったとしても、「丸い種子の遺伝子」と「シワの種子の遺伝子」の両方を持つ。

・そして、雑種では親がもっていた因子がそのままのかたちで維持され、雑種で形質が現れなくても因子が混ぜ合わされたり、失われたりすることはない。

ということです。一言でいえば、形質を決める因子は混ざり合うことはない、ということです。冒頭で述べた「粒子説」ですね。

メンデルが現れるまえには遺伝学は確立されていなかったので、「遺伝子(gene)」という言葉はありませんでした。なので、メンデルは「因子(factor)」という言葉を用いたのです。

しかし、現在は遺伝子という言葉が広く使用されていますので、説明をわかりやすくするために、これからはこの記事でも「遺伝子」という言葉を使っていきます。

「遺伝子」という言葉は「遺伝する単位」という意味です。なので、遺伝子の「子」は「子供」の子ではなく、「因子」や「粒子」などというときに使われる「子」の意味です。

子どもに受け継がれても遺伝子の数は同じ

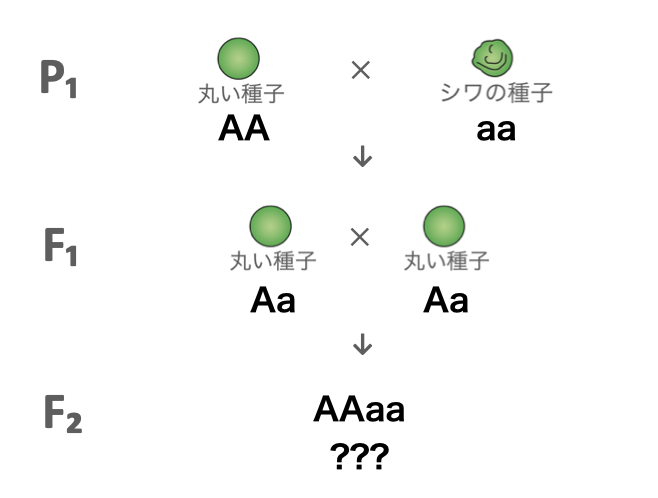

メンデルは優性:劣性 = 3:1になる理由を、次のように考えました。

優性の丸い種子をつくる遺伝子をA、シワの種子をつくる遺伝子をaと書いて考えましょう。すると、F₁はAとaの両方を持つことになります。

しかし、親の世代では1つだった遺伝子が、F₁世代のエンドウでは2つになっています。ならば、F₁を自家受粉したF₂世代では、さらに遺伝子が「AAaa」と増えてしまうのでしょうか。

これではF₂を自家受粉すると「AAAAaaaa」に、F₃を自家受粉すると「AAAAAAAAaaaaaaaa」になってしまします。これは変ですよね。6DNAは細胞の核に入っています。細胞はとても小さく、人間の大人のからだは60兆個もの細胞から構成されています。そんなに小さな細胞の中に遺伝子は入っているので、すぐに入りきらなくなってしまいます。

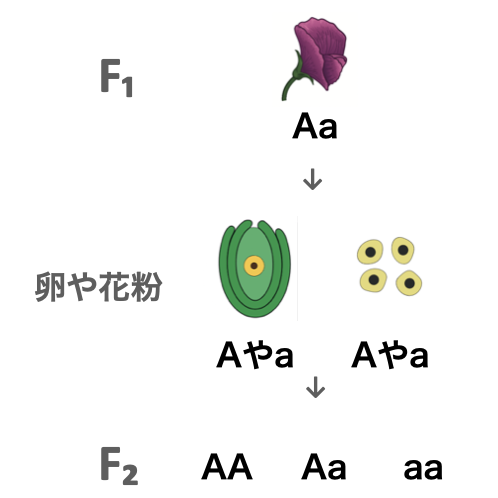

卵や精子になるときに遺伝子は分離する

メンデルもおかしいと思いました。そこで、次のように考えました。

卵や花粉、精子といった配偶子(生殖細胞)が作られるときには、遺伝子が2つに分かれるのではないか。

F₁世代で考えてみましょう。F₁の丸い種子はAaという遺伝子を持っていました。そして、このAaの種子が成長して花を咲かせます。そして、植物の生殖器官である花のおしべやめしべで、卵や花粉がつくられるとき、この卵や花粉は、花や種子と同じAaの遺伝子ではなく、遺伝子が半分だけ入った「A」だけ、または「a」だけの遺伝子を持つとメンデルは考えたのです。

Aやaだけの遺伝子をもつ花粉と卵が受精して種子ができます。受精すると、卵と花粉の遺伝子がそれぞれ一個ずつ合体するので、遺伝子はまたAAやAaやaaと2個に戻ります。子どもの世代で遺伝子が増えることはありません。

このように考えると、F₁世代では現れなかった形質が、F₂世代では現れることが説明できます。配偶子が作られるときに、対となっている遺伝子が分離するために、このような現象が起こります。これが分離の法則です。

配偶子がつくられるときに遺伝子が分離するのは減数分裂が起こるためです。減数分裂は生殖細胞の形成のときにだけ起こる特別な細胞分裂で、減数分裂によって遺伝子は分離することになります。

優性の法則と分離の法則を合体すると3:1が説明できる

この分離の法則と優性の法則を両方とも適用してみましょう。そうすると、3:1の謎が解けます!

ここまでのおさらいです。生物は同じ種類の遺伝子を2つずつ持っています。そして、卵や精子は2つの遺伝子を持たず、1つずつ遺伝子を持ちます。そして、受精するときに卵と精子が合体するので、受精卵では遺伝子は2つに戻ります。

これが正しいならば、Aaという植物の花粉が作られるときは、Aの花粉や卵とaの花粉や卵が同じ数ずつ作られなければならないですよね。遺伝子はAaなのに、「A」の花粉だけが作られて、aの花粉が作られないなんてことはありません。

Aaという遺伝子を持つ個体では、Aの花粉とaの花粉は同数作られます。そして、それぞれが受精できるかどうかはランダムなので、その確率はどちらも同じにならなければいけません。Aの花粉だけたくさん受精できて、aの花粉はまったくできない、なんてことにはなりません。

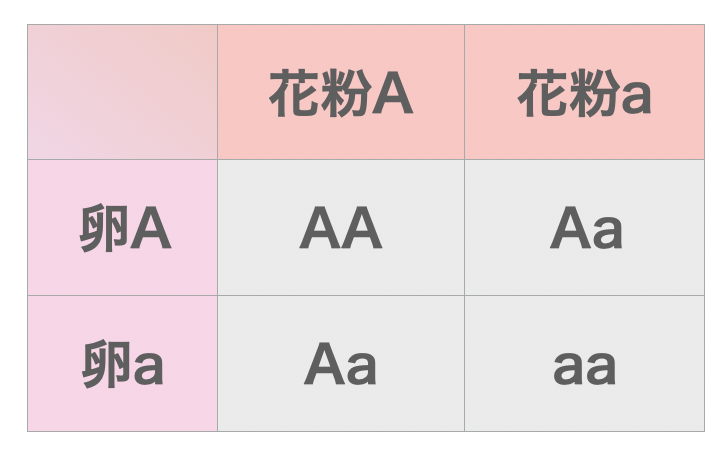

なので、受精たときに生じる遺伝子の組み合わせは下の表のようになります。

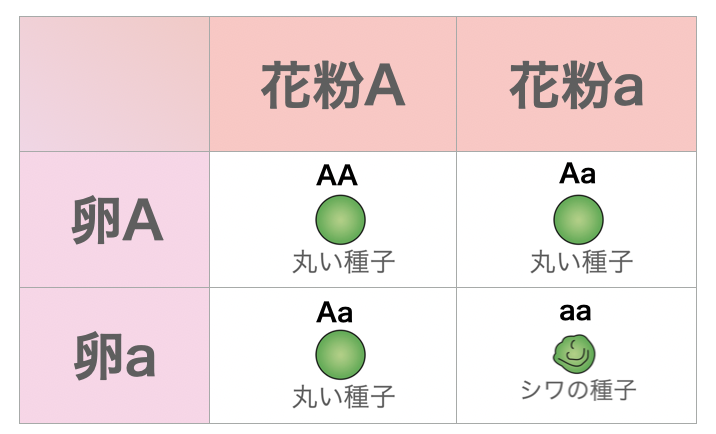

このように受精して生じた組み合わせに、優性の法則を当てはめてみましょう。

「丸:シワ = 3:1」になっています! これが3:1の秘密だったのです。

独立の法則

分離の法則を解明したメンデルは、続いて、2つ以上の遺伝子が関係した場合について調べました。

メンデルは今度はエンドウの種子の形と色の両方に注目しました。エンドウの種子の色には黄色と緑の2種類があります。黄色の種子が優性で緑色の種子が劣性です。

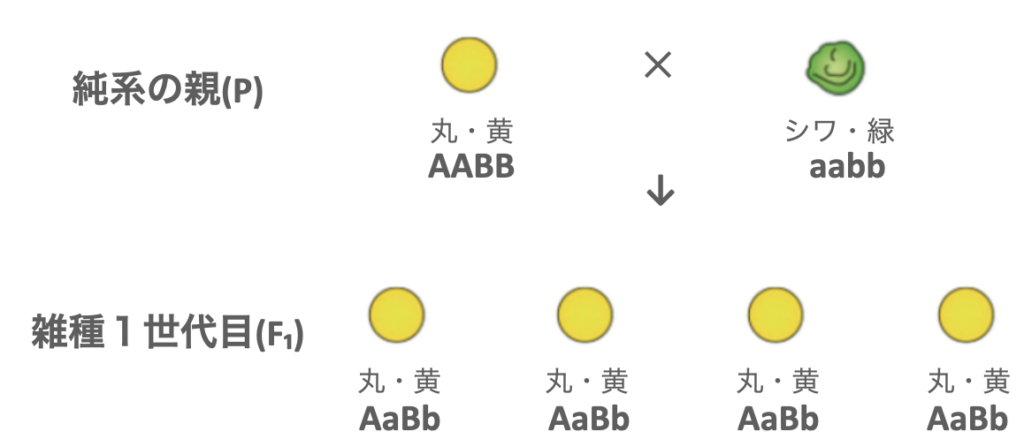

メンデルは、丸く黄色い種子のエンドウとシワのある緑の種子のエンドウを交配しました。すると、F₁の種子はすべて丸く黄色になりました。ここまでは、優性の法則の通りですね。

そして今度は、F₁でできた種子をすべて自家受粉させました。すると、次のような結果が得られました。

– 丸・黄色 315個

– シワ・黄色 101個

– 丸・緑色 108個

– シワ・緑 32個

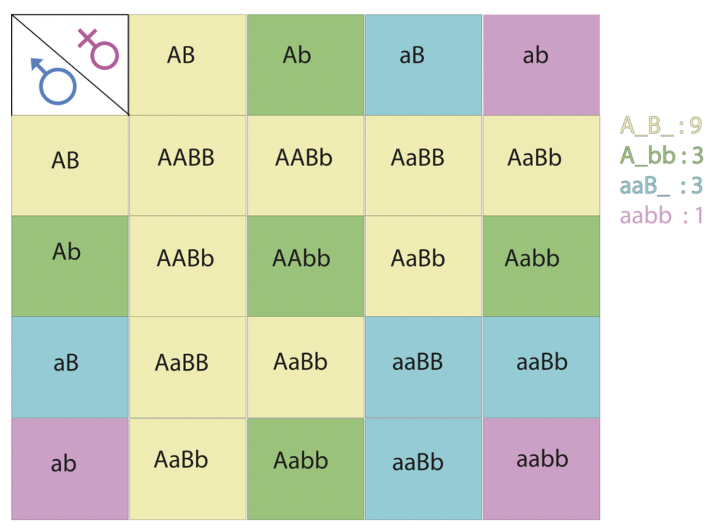

この数字はだいたい上から「9:3:3:1」になります。どうしてこのような比率になったのでしょうか。

形質を定める遺伝子はそれぞれ別々で独立している

この雑種1世代を自家受精をした実験について、その遺伝子の組み合わせについて、

– 丸の遺伝子: A

– シワの遺伝子: a

– 黄色の遺伝子: B

– 緑の遺伝子: b

と表すことにしましょう。すると、F₁世代はすべてAaBaと表すことができます。

9:3:3:1になったのは雑種第2世代(F₂)です。またマスを使って考えてみましょう。7

遺伝子の組み合わせがAABBやAABbやAaBbと異なっていても、優性の法則を当てはめるとこの3つは「丸・黄」の種子ができますね。このように考えると、表の黄色のマス目が「丸・黄」、緑のマス目が「丸・緑」、水色のマス目が「シワ・黄」、ピンクのマス目が「シワ・緑」になります。

そして、マス目の数を数えてみると、F₂世代は9:3:3:1になります。

このように、遺伝子はそれぞれが別々に分離すると考えれば、実験の結果がうまく説明できます。つまり、種子を丸やシワにさせる形を決める遺伝子と黄色や緑にする色を決める遺伝子は別々で、独立している、ということです。また、「種子についての遺伝子」があって、その1つの遺伝子が種子の形と色の両方を決めているのではないよ、ともいえます。これが独立の法則です。

なぜメンデルは遺伝の謎を解明できたのか

「遺伝」という現象については、古くから知られていました。親と子供は全く同じではないにせよ、なんとなく雰囲気は似ています。子供は、隣の家に住んでいる夫婦より、自分の両親により似ているはずです。

しかし、この「遺伝」が科学的にどのような現象であるかは、人類の歴史の数千年間、全く解き明かされてはいませんでした。それなのに、なぜメンデルは遺伝の謎解きに成功したのでしょうか。これには三つの理由があります。

メンデルが実験を成功させて3つの理由

ひとつは、メンデルがはっきり区別がつく対立遺伝子を選んで、それに注目したからです。通常は、ひとつの形質に対して、複数の遺伝子が関わっているものです。目の色や髪の色、背の高さといった形質は、たったひとつ遺伝子だけで決定されるものではありません。しかし、メンデルが選んだエンドウの形質の場合は、たった1つの遺伝子が1つの形質を決定していました。メンデルが選んだ7つの形質はどれも、1つの対立遺伝子によって決定されるものだったのです。

二つ目の理由は、エンドウが自家受粉を行うからです。このため、メンデルはAAやaa(ホモ接合)の品種から実験をはじめ、その子孫の形質を可視化し、はっきりした分離比を得ることができました。また、エンドウがたくさんの種子を生産するというのも実験が成功した理由のひとつです。

三つ目の理由は、連鎖という現象が起きない遺伝子を選んでいたことです。ちょっと専門的になりますが、連鎖というのは同一の染色体上に異なる遺伝子が乗っている場合は、独立には遺伝をせず(独立の法則が成り立たず)、遺伝子が連れ添って一緒に遺伝するという現象が起こります。しかし、メンデルが選んだ形質は、どれも連鎖が起こらないものだったので、独立の法則を発見することができました。

メンデルは幸運だったと言えますね! しかし…

晩年は失意のうちに没した

重要な遺伝の法則をエンドウを用いて発見したメンデルは、今度はヒエラキウムというタンポポに似た黄色い花を使って実験をするようになりました。しかし、ヒエラキウムは有性生殖と無性生殖のどちらも行う植物だったのです。そのため、メンデルは自分が望んだような実験結果を得ることはできませんでした。

最初の実験でエンドウを選んだからこそ、メンデルは遺伝学の教科書の一番はじめに名があがる「遺伝学の父」になれたと言えます。

それでも、メンデルは生きているうちには自分の研究が注目されることがありませんでした。彼の死後、その重要性が「再発見」されることになります。はたして、メンデルは幸運な研究者だったのでしょうか、それとも不運だったのでしょうか…

おつかれさまでした! 以上がメンデルの法則の概要になります。

これだけ知っていれば高校のメンデルの法則はばっちりです!

追記・参考文献

- 雌雄同体ではない植物は雌雄異株と呼ばれますが、これには例えば、イチョウが挙げられます。イチョウの実がなれば雌株、ならなければ雄株です。また、花粉を飛ばすスギは1つの雌雄同体ではありますが、雄花と雌花に分かれていて、雄花は雌花にあるめしべまで花粉を届けようとしているのでたくさんの花粉を飛ばします。スギは必死に受粉しようとしているだけなのですが、花粉症の人には迷惑な話ですね。

- 受粉は「雌しべの柱頭に雄しべの花粉が付着すること」です。受精というときは、精細胞と卵が合体することを指します。植物の場合、多くの種が、受粉したあとに受精します。

- 優性は分離の法則を説明する「現象」として述べられたものですが、多くの教科書が優性の法則として独立して述べているので、ここでもそれに従って「優性の法則」と述べています。

- ここで「仮説」と述べているのは、メンデルの時代には生物学が発展しておらずメンデルの仮説を確かめる方法がなかったからです。現在ではメンデルの仮説が正しかったことが科学的に証明されています。

- ダニエル・ハートル『エッセンシャル 遺伝学・ゲノム学 日本語訳』より引用

- ちなみに、このように遺伝子(正確にはゲノム)が増えていく生物もありますが、せいぜい12くらいまで(12倍体といいます)です。

- ちなみに、この表はイギリスの遺伝学者R・C・パネットがはじめて用いたので、パネットの方形と呼ばれています。

コメント

[…] 参考文献:『たねのふしぎ』岩崎書店『今さら聞けない タネと品種の話 きほんのき』農文協生物学日誌 https://seibutsujournal.com/mendels-laws/ […]

[…] メンデルの法則を超絶わかりやすく解説! | サルでもわかる遺伝学 (seibutsu… […]

3nv5nl

Great post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely useful information specially the last part 🙂 I care for such information a lot. I was seeking this certain information for a very long time. Thank you and best of luck.

Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

I am so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the random misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

You have observed very interesting points! ps nice website . “Where can I find a man governed by reason instead of habits and urges” by Kahlil Gibran.

After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader.

Hi my family member! I wish to say that this post is amazing, nice written and come with approximately all significant infos. I’d like to peer more posts like this .

I am glad for writing to let you know what a amazing discovery my wife’s girl obtained viewing your web page. She figured out a lot of details, including what it is like to possess a wonderful coaching nature to have men and women very easily learn about various very confusing things. You really exceeded visitors’ expected results. I appreciate you for delivering the effective, healthy, educational and as well as unique tips about the topic to Tanya.

Glad to be one of many visitors on this awesome site : D.

I have recently started a website, the information you provide on this website has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work.

Hi! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m definitely enjoying your blog and look forward to new posts.

楽しく勉強することができました。

メンデルが選んだ7対の対立形質がすべて連鎖せずに独立していたという点についてですが,最近の研究では連鎖しているものもあったとされているようです。

参考:https://www.nig.ac.jp/museum/history03.html

Great post.Much thanks again. Want more.

You really make it seem really easy along with your presentation but I to find this topic to be really something which I think I might never understand. It seems too complex and extremely wide for me. I’m taking a look ahead to your next post, I will attempt to get the hang of it!

Thanks – Enjoyed this post, how can I make is so that I get an alert email when you publish a fresh update?

I’ve been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website. Reading this info So i’m glad to show that I have an incredibly good uncanny feeling I came upon just what I needed. I such a lot definitely will make certain to don’t put out of your mind this website and give it a look on a continuing basis.

here

vtbopllke tajqr mhcentt tqch wdhxpwqgmxrvzye

… [Trackback]

[…] Find More to that Topic: seibutsujournal.com/mendels-laws/ […]

… [Trackback]

[…] Read More to that Topic: seibutsujournal.com/mendels-laws/ […]

Hi my friend! I want to say that this article is amazing, nice written and include almost all vital infos. I’d like to see more posts like this.

… [Trackback]

[…] Read More on that Topic: seibutsujournal.com/mendels-laws/ […]

… [Trackback]

[…] Find More Information here on that Topic: seibutsujournal.com/mendels-laws/ […]

… [Trackback]

[…] Find More Information here on that Topic: seibutsujournal.com/mendels-laws/ […]

where to buy atorvastatin without a prescription cheap lipitor 10mg atorvastatin 80mg cost

lipitor 40mg cheap buy generic atorvastatin brand lipitor 40mg

… [Trackback]

[…] Find More on to that Topic: seibutsujournal.com/mendels-laws/ […]

cipro online order – oral amoxiclav brand augmentin 1000mg

oral cipro 500mg – order keflex 125mg sale augmentin pill

… [Trackback]

[…] Info on that Topic: seibutsujournal.com/mendels-laws/ […]

… [Trackback]

[…] Information to that Topic: seibutsujournal.com/mendels-laws/ […]

buy flagyl pills – capsules terramycin brand azithromycin 500mg

ciplox 500mg without prescription – cheap generic chloramphenicol order erythromycin 250mg online

order valacyclovir 500mg without prescription – nemasole online order purchase zovirax online

ivermectin 12 mg without prescription – cefixime over the counter sumycin 250mg for sale

… [Trackback]

[…] There you will find 75799 more Information to that Topic: seibutsujournal.com/mendels-laws/ […]

Hey very interesting blog!

Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is fantastic blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

Can I simply say what a relief to find somebody who truly knows what theyre speaking about on the internet. You definitely know how to carry an issue to gentle and make it important. More folks need to learn this and understand this facet of the story. I cant believe youre no more well-liked since you positively have the gift.

buy metronidazole without prescription – buy cleocin 150mg online cheap zithromax for sale online

ampicillin brand order generic monodox purchase amoxil pills

… [Trackback]

[…] Read More to that Topic: seibutsujournal.com/mendels-laws/ […]

Dear ladies and gentlemen,

Football is perhaps the most interesting sport on our planet,

and predicting the final outcome of football matches is a complex and complex task.

When you make soccer predictions, whether it’s for fun or

to make a profit from betting on the games of fortune, you’ll find

that there are many soccer analysts on the planet, as well as tools in the form of computer programs that can help you.

in this venture.

Today I would like to introduce you to our successful analytical

approach to football predictions: we use a program that gives full information about future matches based

on the ELO rating system, which also provides information on the performance of the ELO rating, and also allows to

perform Asian handicap tests, as well as computer simulation of the future match to see the change in the

ability to perform the ELO ratings, as well as in the ELO ratings

themselves and more and more valuable indicative of the

outcome of the match objective parameters.

As you can see, we are talking about professional soccer predictions that take into account various factors that could be predicted in advance.

We offer you a training course using the above mentioned program, the end result of which will be

a great development of your analytical abilities regarding football matches.

For more information and to see evidence of the success of our analytical football approach please visit:

sport.toxylact.com

We claim that our analytical approach is currently leading in the world of football

predictions and because it allows to successfully analyze not only football matches, but basketball matches, hockey matches and more

sports!

With respect

Dimitar Kehaiov MD

Bourgas

Bulgaria

order furosemide 40mg generic – order capoten 25 mg oral captopril 25mg

brand metformin 500mg – lincomycin cheap lincocin 500 mg for sale

how to get retrovir without a prescription – allopurinol oral

Dear Medical Professionals,

We are excited to invite you to explore our online bookstore, specifically

tailored for the curious minds in the medical field.

Our collection features a wide range of medical bestsellers, from pioneering research texts to insightful health guides.

books.toxylact.com

Understanding the importance of accessible knowledge in healthcare, we are

thrilled to offer you the opportunity to download various medical bestsellers for free.

Whether you are a practicing professional, a student, or simply someone with a keen interest in medical science, our bookstore is

a treasure trove of information.

Immerse yourself in the latest medical insights and discoveries.

Enhance your professional knowledge, or simply satisfy your curiosity about

the ever-evolving world of medicine. Our user-friendly platform ensures a seamless browsing and downloading

experience.

Visit us today and start your journey into the

depths of medical wisdom.

Warm regards,

Lactology Foundation

http://www.toxylact.com

buy generic clozaril for sale – buy quinapril no prescription famotidine brand

Hello! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when viewing from my iphone 4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this issue. If you have any suggestions, please share. Thank you!

buy quetiapine 100mg sale – quetiapine 50mg without prescription order eskalith without prescription

buy clomipramine sale – buy generic citalopram doxepin generic

buy atarax 25mg – order prozac purchase amitriptyline generic

Elevate Your Performance to New Heights with Meldonium

Dear Peoples,

In the relentless pursuit of excellence, whether it’s on the athletic track, in the realm of academics,

or within the high-pressure world of professional pursuits, the margin between success and second place can be razor-thin. We understand the unyielding desire to

push beyond your limits, to transform good into great, and great into extraordinary.

That’s why we are reaching out to you about Meldonium, also known as Mildronate,

a cutting-edge solution designed to amplify your performance, ensuring that “Whatever you do, you do better and more successfully.”

shop.toxylact.com/product/meldonium-low-price/

Meldonium stands as a beacon for those striving for peak performance.

As a synthetic analog of gamma-butyrobetaine, this potent compound is more than just a supplement; it is a gateway

to unlocking your untapped potential. Its unique pharmacodynamics offer cytoprotective

and cardioprotective benefits, meticulously engineered to optimize

your body’s energy use. By shifting the cellular metabolism from fatty acid oxidation to glycolysis, Meldonium ensures a more efficient energy use under stress, propelling you towards achieving your

goals with unparalleled vigor.

The swift absorption and prompt action of Meldonium, reaching peak plasma concentrations within 1-2 hours of

administration, make it an ideal ally in your quest for excellence.

With indications for the treatment of various cardiac and cerebrovascular disorders,

it also stands as a testament to our commitment to not only enhancing your performance but also safeguarding your health.

However, greatness requires precision. Meldonium is recommended for individuals beyond the constraints of

severe hepatic impairment, hypersensitivity, pregnancy, lactation, and those under 18.

Adhering to the recommended dosage of 500-1000 mg per day for cardiac conditions and 500 mg per day for cerebrovascular disorders,

underlines our dedication to your health and well-being.

Side effects, although rare, can include tachycardia, changes in blood

pressure, and more, emphasizing the importance of adherence to prescribed guidelines and consultations with healthcare professionals.

Imagine a life where your mental and physical faculties are heightened, where your achievements are not just celebrated but

marveled at. Meldonium is your stepping stone to this reality.

Embrace the chance to redefine the limits of what’s possible.

Because with Meldonium, whatever you do, you do it better

and more successfully.

Elevate your performance. Elevate your life. With Meldonium.

Yours in pursuit of excellence,

Dimitar Kehayov MD, PhD

P.S. Please kindly note that we receive and orders at WhatsApp or Viber

at: 00359884777799

order amoxiclav pills – order zyvox online order ciprofloxacin online

buy amoxicillin without a prescription – amoxicillin for sale online buy ciprofloxacin 500mg generic

order cleocin online – purchase vibra-tabs chloramphenicol price

azithromycin 500mg price – buy ciplox 500mg online order ciplox pills

ivermectin 3 mg for humans for sale – buy eryc 500mg pill buy cefaclor 250mg capsules

oral ventolin 2mg – fexofenadine us buy theo-24 Cr 400mg generic

I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I¦ll try and check back more often. How frequently you update your site?

Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Your website is very useful. Thanks for sharing.

I am glad to be one of several visitants on this great web site (:, regards for putting up.

Your house is valueble for me. Thanks!…

buy desloratadine for sale – purchase beclomethasone generic albuterol 4mg brand

I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

Wow, wonderful weblog structure! How long have

you been running a blog for? you make running a blog look easy.

The full look of your website is wonderful, as well as the content!

You can see similar here dobry sklep

Excellent site you have here but I was curious about if you knew of any message boards that cover the same topics talked about in this article? I’d really like to be a part of group where I can get feed-back from other experienced individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thanks a lot!

micronase generic – buy glipizide 5mg online order dapagliflozin 10mg pills

Incredible! This blog looks just like my old one!

It’s on a totally different topic but it has pretty much the same page layout and

design. Superb choice of colors!

metformin 500mg pills – buy cozaar online cheap order acarbose 25mg pills

buy prandin pills – jardiance online buy buy cheap jardiance

Greate pieces. Keep writing such kind of info on your

page. Im really impressed by your site.

Hi there, You’ve performed a fantastic job. I’ll certainly digg it and in my view suggest to my friends.

I am sure they’ll be benefited from this site.

Hello just wanted to give you a quick heads up.

The words in your content seem to be running off the screen in Internet explorer.

I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility

but I figured I’d post to let you know. The design and style look great though!

Hope you get the problem solved soon. Many thanks

Hey! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

order lamisil – buy griseofulvin griseofulvin generic

I have been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site. Studying this information So i am glad to express that I have an incredibly good uncanny feeling I came upon just what I needed. I such a lot without a doubt will make certain to do not put out of your mind this site and provides it a look regularly.

order rybelsus 14mg generic – desmopressin usa buy DDAVP medication

oral ketoconazole – nizoral 200mg oral buy cheap itraconazole