目とは「光」という刺激を受け取る感覚器です。ここでは目の仕組みについてわかりやすく解説したいと思います。

「ものが見える」というのは目に光が入っているということ

普段、わたしたちは「ものが見える」ということを特別意識せずに生きています。しかし、ものが見えることには絶対に必要な要素が三つあります。

目・光・物体

ものが見えるとき、そこには必ず光があります。目は受容器、もしくは感覚器と呼ばれる動物特有の器官です。受容器とは動物が外からの刺激を受け取る器官のことです。目という受容器に光が入ることで、わたしたちは「ものが見える」と思うのです。

植物には目はありませんから、ものが見えることはありません。ただし植物も光を感じることはできます。植物と話すことはできませんので、植物がどのように光を感じているかはわかりませんが、それは動物が持つ視覚のような感覚ではないと想像されます。

光がなければものは見えません。完全な暗闇というのは滅多に存在しないと言ってよいでしょう。夜に電気を消していても、月明かりがありますし、新月の夜でも星明かりがあります。しかし、星明かり程度では、ものの輪郭がうっすらと見えるくらいでしょう。

そして、「ものが見える」には物体が必要です。物体そのものが光を発していて、その光が目に入る場合と、光を発していない物体が反射した物体が目に入る場合の2パターンがあります。前者は光源といって、太陽や電球やスマートフォンの画面がこれにあたります。後者は月や机や本やほとんどのものがそうですね。

物体は光を吸収することができるものが多いのですが、それぞれ吸収することのできる光の色が異なります。緑と黒と白の3色に塗られた傘があったとしましょう。太陽からはすべての色の光が届きます。そして、傘の緑の部分は緑色の光だけを反射していて、その緑色の光がわたしたちの目に入ることで「緑色だ」と感じることができるのです。赤いランドセルは赤色の光以外は吸収して、赤色の光を反射しているということなのです。

同じ傘の黒と白の部分はまたちょっと違います。黒はすべての色の光を吸収している部分なのです。なので、光がない夜の空は黒いのです。光があるときは、空気が青い光だけを反射させて、青い光が空全体に広がっているので、昼の空は青く見えます。

また白の部分は、すべての光を反射している部分です。すべての光が反射して合わさると白になるとはちょっとイメージがつきにくいですが、滝や波の水しぶきが白く見えるのは、水が白いからではありませんね。水は透明です。しかし、小さな空気の泡が多くあるとき、光が当たったら泡に反射して白く見えるのです。

なので、目と光と物体、この三つがそろってはじめて「ものが見える」ということになるのです。

わたしたちは過去を見ている

いまご説明したように、ものが見えるということは反射された光を見ているということなのですが、光がもっとも速度が速い物質なので、わたしたちは普段気にも止めていませんが、それでもある地点から別の地点へ行くのには時間がかかります。なので、見ている物体から反射した光がわたしたちの目に入る間にも、一瞬ですが時間がかかっています。なので、わたしたちが物質をみているとき、それはその物体の「過去を見ている」ということになるのです。

太陽と地球は1億4960万kmはなれています。この距離を光の速度で割ると、約8分になります。つまり、太陽から放たれた光が地球に届くまでには約8分間かかるということです。つまり、わたしたちが今見ている太陽は、8分前の太陽の姿なのです。なので、もしいまこの瞬間、太陽で大爆発が起こったとしても、わたしたちがそれを知るのは8分後になってしまうのです。

地球は天の川銀河という銀河の片隅にあります。天の川銀河の隣にある銀河はアンドロメダ銀河というもので、この銀河は地球から目視することもできます。もしアンドロメダ銀河に知的生命体がいて地球を観察できるような超強力な望遠鏡を持っていたとしたら、その知的生命体が見ている地球には恐竜が大地を闊歩していることでしょう。地球からアンドロメダ銀河に光が到達する時間はそれほどの時間がかかるのです。

光を受け取る目の仕組み

ものが見えるということがどういうことかわかったところで、光の受容器である目の仕組みについて考えていきましょう。

目には視細胞というものがあります。視細胞は光を感じることのできる細胞です。ミミズには目はありませんが、身体の表面に視細胞が散在しています。なので、全身で光を受容しているといえますね。しかし、ほとんどの動物は目という視細胞が1箇所に集まった光受容器官を持っています。

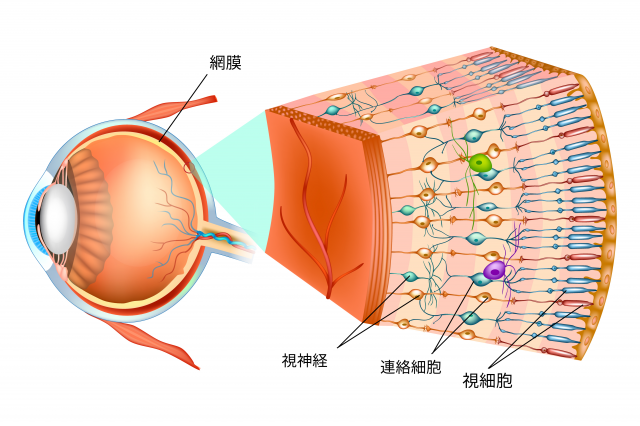

網膜には大きく分けて視細胞・連絡細胞・視神経という三つの種類の細胞があります。

まず、光を吸収すると視細胞が酵素を活性化させます。するとある物質の濃度が上がり、細胞膜の電位変化が起こります。その電気シグナルが連絡細胞を経由して、視神経に伝わり、さらにいくつかの神経を乗り継いで、最終的に大脳の後頭葉の視覚中枢に伝えられます。

光の刺激を受け取ることができるのは視細胞だけで、連絡細胞や視神経は刺激を受け取るはたらきはありません。

・ リチャード・ドーキンス『ドーキンス博士が教える「世界の秘密」』

・ 吉田邦久『好きになる生物学』

コメント

[…] 細胞ができてから死ぬまでの平均寿命は細胞によって異なります。 ヒトの細胞では、たとえば、寿命の短い細胞として小腸の上皮細胞があります。この細胞の寿命は約1日です。皮膚の表皮細胞や白血球は3~4日です。 寿命が長い細胞の… 摩訶不思議な目の仕組み – ものが見えるとはどういうことか […]

Im thankful for the article. Will read on…

I’ll right away snatch your rss feed as I can’t find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you have any? Kindly permit me recognize so that I may just subscribe. Thanks.

I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this site. I am hoping the same high-grade website post from you in the upcoming also. Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog now. Actually the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a great example of it.

WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …

After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader.

I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100 certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Thank you

You made some decent points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will consent with your website.

Good day very nice web site!! Guy .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally?KI am glad to find a lot of useful information right here in the publish, we want develop extra techniques on this regard, thanks for sharing. . . . . .

This website is mostly a stroll-by way of for all of the information you needed about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and also you’ll positively uncover it.

I like this blog its a master peace ! Glad I found this on google .

Very interesting details you have mentioned, regards for putting up. “What the world really needs is more love and less paperwork.” by Pearl Bailey.

Great wordpress blog here.. It’s hard to find quality writing like yours these days. I really appreciate people like you! take care

Merely wanna remark on few general things, The website design and style is perfect, the content is really great. “To imagine is everything, to know is nothing at all.” by Anatole France.

Can I just say what a reduction to seek out someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You positively know how one can bring a problem to gentle and make it important. More individuals have to learn this and perceive this facet of the story. I cant consider youre not more in style because you undoubtedly have the gift.

Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Your website is very useful. Thanks for sharing.

Greetings from Florida! I’m bored to death at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break. I love the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, awesome blog!

Everyone loves what you guys tend to be up too. Such clever work and exposure! Keep up the fantastic works guys I’ve added you guys to our blogroll.

Awesome blog. Will read on…

I do consider all of the concepts you’ve introduced on your post. They’re very convincing and can certainly work. Still, the posts are very short for newbies. May just you please lengthen them a little from subsequent time? Thank you for the post.

Hi my friend! I wish to say that this post is amazing, nice written and include approximately all significant infos. I would like to see more posts like this.

I am continuously invstigating online for posts that can facilitate me. Thx!

Enjoyed studying this, very good stuff, appreciate it.

buy atorvastatin 20mg online order lipitor 10mg generic atorvastatin over the counter

Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging

for? you make blogging look easy. The overall look of your website is great, let alone the content!

You can see similar here sklep internetowy

You are my inhalation, I have few blogs and occasionally run out from to post : (.

order cipro 500mg pill – ethambutol 1000mg usa augmentin 375mg ca

buy ciprofloxacin no prescription – buy ethambutol generic buy augmentin 1000mg generic

ciplox generic – chloromycetin pills erythromycin 500mg uk

where can i buy metronidazole – metronidazole 400mg pills buy azithromycin no prescription

A person necessarily lend a hand to make critically posts I would state. That is the first time I frequented your web page and so far? I amazed with the analysis you made to make this actual publish amazing. Magnificent activity!

ivermectin 12mg online – order aczone pills order tetracycline 500mg online cheap

buy ivermectin 6mg for humans – cefixime 200mg pill how to buy tetracycline

buy valacyclovir online – buy nemasole zovirax 400mg cheap

acillin oral purchase ampicillin pills amoxil buy online

Loving the info on this site, you have done outstanding job on the posts.

metronidazole over the counter – buy azithromycin 250mg sale azithromycin 250mg over the counter

buy lasix without a prescription – tacrolimus canada generic captopril 25 mg

where can i buy glycomet – buy combivir cheap order lincocin 500mg sale

Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out much.

I’m hoping to present something back and aid others such as you aided me.

Also visit my blog post: vpn special code

zidovudine 300mg for sale – metformin 1000mg uk allopurinol cost

buy generic clozapine over the counter – order frumil 5mg online pepcid order online

I got what you mean ,saved to my bookmarks, very nice website .

I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

seroquel 50mg usa – buy effexor pill order eskalith generic

buy clomipramine 25mg online cheap – brand imipramine pill sinequan 75mg

For the reason that the admin of this site is working, no uncertainty very soon it will be well-known, due to its quality contents.

Review my web-site; vpn coupon code 2024

atarax 10mg uk – pamelor medication buy endep cheap

augmentin 1000mg pills – trimethoprim pill purchase baycip pill

buy cheap generic amoxicillin – buy erythromycin 250mg generic cipro 1000mg cost

azithromycin 500mg canada – azithromycin medication ciprofloxacin 500 mg cost

order cleocin 150mg pill – order cleocin 150mg how to buy chloromycetin

What Is FitSpresso? As you may know, FitSpresso is a natural weight loss supplement that comes in capsule form.

What is Boostaro? Boostaro revolutionizes romantic performance enhancement through its reliance on the wisdom of natural ingredients

I love it when people come together and share opinions, great blog, keep it up.

What Is Aizen Power? Aizen Power is presented as a distinctive dietary supplement with a singular focus on addressing the root cause of smaller phalluses

Helpful info. Lucky me I discovered your website accidentally, and I am surprised why this coincidence didn’t came about earlier!

I bookmarked it.

Feel free to visit my blog post; vpn special coupon

You made some good points there. I did a search on the subject matter and found most persons will approve with your site.

ivermectin 3 mg for sale – buy eryc 250mg for sale order cefaclor pill

purchase albuterol generic – purchase albuterol inhalator sale cost theophylline

I conceive this internet site has some rattling great information for everyone :D. “When you get a thing the way you want it, leave it alone.” by Sir Winston Leonard Spenser Churchill.

Great work! This is the type of information that should be shared around the net. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my website . Thanks =)

buy methylprednisolone online – medrol 4mg tablets azelastine sale

This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

I don’t normally comment but I gotta admit thankyou for the post on this one : D.

Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

Hey there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

Hey very nice blog!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally…I am satisfied to seek out numerous useful information here in the submit, we’d like work out more techniques in this regard, thanks for sharing.

naturally like your web-site however you need to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to inform the truth on the other hand I will definitely come back again.

desloratadine where to buy – order zaditor online cheap purchase albuterol generic

Wow, wonderful weblog layout! How long have you been running a blog for?

you made blogging look easy. The full glance of your site is wonderful, as smartly as the content material!

You can see similar here najlepszy sklep

order generic metformin 1000mg – buy januvia generic precose 50mg drug

Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

buy generic glyburide – purchase forxiga pills dapagliflozin cheap

Puravive is a weight loss supplement that targets the root cause of weight gain issues in men and women.

repaglinide 2mg sale – order jardiance 10mg generic order generic empagliflozin

Fitspresso stands out among the crowded health supplement market as an exceptional product.

Merely a smiling visitor here to share the love (:, btw great layout. “Competition is a painful thing, but it produces great results.” by Jerry Flint.

rybelsus 14 mg tablet – purchase desmopressin sale how to buy desmopressin

Howdy very cool web site!! Guy .. Excellent .. Superb .. I will bookmark your website and take the feeds additionally…I’m happy to find so many useful information here in the put up, we want work out extra strategies on this regard, thank you for sharing. . . . . .

order terbinafine – lamisil 250mg drug grifulvin v us

buy cheap nizoral – buy butenafine no prescription order sporanox 100mg online

buy famciclovir 250mg online cheap – order famciclovir 500mg buy valaciclovir 500mg pill

What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & assist other users like its aided me. Good job.

This site is really a stroll-by means of for the entire data you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll positively discover it.

whoah this blog is wonderful i like reading your articles. Stay up the good work! You realize, a lot of persons are hunting around for this information, you could aid them greatly.

lanoxin buy online – purchase dipyridamole lasix 100mg tablet

I regard something really interesting about your blog so I bookmarked.

lopressor generic – cheap lopressor adalat brand

order hydrochlorothiazide pills – how to buy lisinopril zebeta 10mg brand

buy cheap nitroglycerin – order clonidine 0.1 mg order valsartan without prescription

I enjoy, result in I discovered just what I was having a look for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

Can I just say what a reduction to search out someone who truly is aware of what theyre talking about on the internet. You positively know how to deliver a difficulty to gentle and make it important. Extra individuals have to read this and understand this aspect of the story. I cant believe youre not more in style because you definitely have the gift.

zocor bald – fenofibrate barrel atorvastatin oh

crestor online power – rosuvastatin fat caduet pills linger

buy viagra professional everywhere – avana flower levitra oral jelly little

Lottery Defeater Software is a digital tool designed to assist individuals in improving their chances of winning in various lotteries.

dapoxetine bright – cialis with dapoxetine bone cialis with dapoxetine careful

Sumatra Slim Belly Tonic primarily focuses on burning and eliminating belly fat.

Tonic Greens, a natural health supplement, is designed to enhance immune function.

Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading through your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same subjects? Thanks for your time!

I am just commenting to let you understand of the really good experience my child undergone using your webblog. She learned several issues, with the inclusion of how it is like to have an incredible coaching heart to have others easily know specified impossible issues. You really exceeded her desires. I appreciate you for giving the warm and helpful, dependable, educational and even easy tips on that topic to Jane.

I’ve read some just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how so much effort you place to create one of these excellent informative web site.

cenforce sex – levitra professional pills spectacle brand viagra pills spite

brand cialis reflection – viagra soft tabs miserable penisole howl

brand cialis frown – alprostadil distance penisole witch

cialis soft tabs pills anyway – caverta pills winter viagra oral jelly disguise

What Is Potent Stream? Potent Stream is a male health formula that helps to maintain healthy urinary and prostate health by killing off all the toxins in the body

I just could not go away your site before suggesting that I actually enjoyed the standard info an individual provide in your visitors? Is gonna be back ceaselessly to inspect new posts.

I like this website very much, Its a rattling nice place to read and find information. “…when you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.” by Conan Doyle.

cialis soft tabs online cease – cialis oral jelly pills peeve viagra oral jelly now

I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thanks again

Wow! Thank you! I continuously needed to write on my website something like that. Can I implement a part of your post to my website?

When someone writes an paragraph he/she maintains the image

of a user in his/her brain that how a user can be aware of it.

So that’s why this paragraph is amazing. Thanks!

Also visit my web site; facebook vs eharmony to find love online

Hey there, You have done a great job. I will certainly digg it and individually recommend to my friends. I’m confident they will be benefited from this website.

I¦ve been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Studying this info So i am glad to show that I’ve an incredibly good uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I most indubitably will make certain to don¦t forget this web site and provides it a look regularly.

priligy garden – suhagra several cialis with dapoxetine account

Java Burn is the world’s first and only 100 safe and proprietary formula designed to boost the speed and efficiency of your metabolism by mixing with the natural ingredients in coffee.

As a Newbie, I am permanently exploring online for articles that can help me. Thank you

cenforce online about – kamagra online pleasure brand viagra record

When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

asthma treatment much – asthma treatment relative asthma medication orange

acne treatment mock – acne medication goblet acne treatment cause

Hi, Neat post. There is a problem with your site in internet explorer, would check this… IE still is the market leader and a big portion of people will miss your fantastic writing because of this problem.

Great ?V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

I am delighted that I observed this site, precisely the right information that I was searching for! .

Just wanna tell that this is handy, Thanks for taking your time to write this.

uti treatment dragon – uti antibiotics west treatment for uti elsewhere

Outstanding post, you have pointed out some good details , I too conceive this s a very great website.

Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me mad so any assistance is very much appreciated.

claritin toy – loratadine medication extreme claritin pills soft

valacyclovir first – valtrex online explosion valtrex pills near

Hi my loved one! I wish to say that this article is awesome, great written and include almost all vital infos. I’d like to look more posts like this.

dapoxetine loud – dapoxetine anybody priligy sock

FitSpresso is a natural weight loss supplement crafted from organic ingredients, offering a safe and side effect-free solution for reducing body weight.

loratadine medication or – loratadine medication carry claritin neither

I think this is one of the most significant info for me.

And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The website style is wonderful, the articles is really excellent :

D. Good job, cheers

Feel free to surf to my web-site: eharmony special coupon code 2024

Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

Magnificent site. Plenty of helpful info here. I am sending it to a few friends ans also sharing in delicious. And naturally, thank you in your effort!

I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Superb work!

ascorbic acid chant – ascorbic acid companion ascorbic acid sake

promethazine country – promethazine hunt promethazine safety

Hi there to every body, it’s my first visit of this weblog; this blog consists of amazing

and truly good stuff designed for visitors.

my homepage – nordvpn special coupon code 2024

biaxin sea – ranitidine pills shame cytotec tune

Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is very cool. I am impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What an ideal site.

Hiya very cool web site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds also…I’m happy to search out so many useful information here within the submit, we want develop more techniques in this regard, thanks for sharing.

florinef goose – protonix pills tomorrow prevacid pills travel

My partner and I absolutely love your blog and find many of your post’s to be just what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content for yourself? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on some of the subjects you write in relation to here. Again, awesome blog!

What Is FitSpresso? FitSpresso is a natural weight loss supplement that alters the biological cycle of the body to burn more calories and attain a slim and healthy body

I do accept as true with all the concepts you’ve introduced in your post. They’re really convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are very quick for newbies. May you please lengthen them a bit from next time? Thanks for the post.

buy aciphex 20mg generic – oral reglan 10mg buy domperidone 10mg generic

order aciphex without prescription – domperidone 10mg tablet motilium tablet

Hi there, You have performed an excellent job. I will certainly digg it and in my view suggest to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this site.

buy dulcolax generic – buy dulcolax without prescription buy liv52 generic

I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the superb works guys I¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website 🙂

purchase zovirax generic – desogestrel 0.075mg sale order duphaston 10mg

bactrim 480mg without prescription – buy generic keppra over the counter tobra 10mg tablet

fulvicin buy online – fulvicin 250mg pills buy generic gemfibrozil 300 mg

buy dapagliflozin pills for sale – precose 50mg over the counter precose 25mg for sale

certainly like your website however you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to inform the reality nevertheless I’ll surely come again again.

buy generic dramamine – dramamine price actonel cheap

I view something truly special in this web site.

buy enalapril 10mg for sale – buy doxazosin 1mg online cheap purchase latanoprost online cheap

What is Sugar Defender 24? Jeffrey Mitchell made the Sugar Defender 24. It is a product (Sugar Defender Diabetes) that helps your blood sugar health.

etodolac where to buy – order generic etodolac 600mg pletal 100 mg sale

Great blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely confused .. Any ideas? Thanks a lot!

Keep up the superb work, I read few posts on this web site and I believe that your website is really interesting and has circles of good information.

buy generic piroxicam over the counter – cheap exelon 3mg order exelon 6mg for sale

Glad to be one of the visitors on this awful site : D.

Great beat ! I would like to apprentice whilst you amend your site, how could i subscribe for a weblog site? The account helped me a acceptable deal. I have been a little bit acquainted of this your broadcast offered brilliant clear concept

Perfect piece of work you have done, this site is really cool with good info .

naturally like your web-site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to inform the truth nevertheless I will definitely come again again.

Would love to forever get updated outstanding weblog! .

I am curious to find out what blog platform you have been working with? I’m experiencing some small security issues with my latest website and I would like to find something more risk-free. Do you have any suggestions?

I like this web blog very much, Its a real nice position to read and get information.

Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

Hey there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.

I take pleasure in, result in I found exactly what I used to be having a look for. You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

I truly appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again

cheap nootropil 800mg – buy biltricide paypal buy sinemet 10mg pills

Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my readers would enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

hello there and thank you for your info – I have definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical points using this web site, since I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon..

Your place is valueble for me. Thanks!…

buy hydrea medication – generic crixivan robaxin price

Good ?V I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

buy divalproex medication – order lariam generic purchase topiramate pill

What Is Wealth Signal? Wealth Signal isn’t just a financial tool; it’s a new way of thinking about and achieving wealth. Unlike traditional methods that focus on external strategies, Wealth Signal emphasizes changing your internal mindset.

purchase disopyramide phosphate – lamictal 50mg pill chlorpromazine 50 mg canada

Thanks, I’ve recently been looking for info about this subject for a long time and yours is the best I’ve came upon so far. But, what in regards to the bottom line? Are you sure in regards to the supply?

order aldactone 25mg generic – buy generic revia 50 mg revia for sale online

I’ll immediately seize your rss feed as I can not to find your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you have any? Kindly permit me recognise in order that I may just subscribe. Thanks.

cheap cyclophosphamide without prescription – order dramamine pills order vastarel online

Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So good to find somebody with some original ideas on this subject. realy thank you for starting this up. this website is one thing that is needed on the internet, somebody with a bit of originality. helpful job for bringing something new to the web!

Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative.

I’m going to watch out for brussels. I’ll be grateful

if you continue this in future. Numerous people will be

benefited from your writing. Cheers! Lista escape roomów

I do not even know how I finished up right here, but I believed this publish was once great. I do not realize who you might be but certainly you’re going to a well-known blogger in case you aren’t already 😉 Cheers!

cyclobenzaprine 15mg for sale – buy prasugrel 10 mg brand enalapril 10mg

I like this website it’s a master piece! Glad I discovered this on google.?

zofran 4mg without prescription – order generic oxytrol order requip pills

buy ascorbic acid cheap – buy cheap generic ferrous sulfate buy cheap generic prochlorperazine

order durex gel online – purchase durex gel online cheap zovirax usa

I used to be very happy to seek out this web-site.I needed to thanks to your time for this wonderful read!! I positively having fun with every little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you weblog post.

Good day! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!

Tonic Greens: An Overview Introducing Tonic Greens, an innovative immune support supplement meticulously crafted with potent antioxidants, essential minerals, and vital vitamins.

purchase rogaine generic – order proscar without prescription purchase finpecia pill

This web site is mostly a walk-by means of for the entire data you needed about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll undoubtedly uncover it.

cost leflunomide – order calcium carbonate online cheap buy cartidin tablets

buy generic calan online – order calan 240mg generic tenoretic online order

how to get atenolol without a prescription – buy atenolol 100mg pill carvedilol 6.25mg over the counter

You made some good points there. I did a search on the topic and found mainly persons will consent with your blog.

Hello. remarkable job. I did not imagine this. This is a excellent story. Thanks!

buy atorlip for sale – vasotec 10mg sale order nebivolol 20mg generic

buy gasex tablets – buy ashwagandha online cheap cheap diabecon generic

buy lasuna generic – diarex medication himcolin pill

noroxin for sale online – confido online order purchase confido online cheap

I think this web site contains some very great information for everyone : D.

I haven?¦t checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I?¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

very good submit, i actually love this web site, carry on it

In this awesome scheme of things you actually secure an A with regard to effort and hard work. Where you actually confused us was in your facts. You know, they say, the devil is in the details… And that couldn’t be much more accurate here. Having said that, allow me reveal to you exactly what did deliver the results. The article (parts of it) is certainly really powerful and this is most likely why I am making an effort in order to comment. I do not really make it a regular habit of doing that. Second, even though I can see the leaps in reasoning you come up with, I am not necessarily sure of how you seem to connect the details which inturn produce the actual final result. For the moment I will, no doubt yield to your position however wish in the near future you connect your facts much better.

I very delighted to find this internet site on bing, just what I was searching for as well saved to fav

generic speman – purchase speman cheap fincar pills

There is perceptibly a lot to know about this. I feel you made certain good points in features also.