細胞の呼吸、つまり細胞がグルコースなどの栄養をどのようにからだが利用できるエネルギーに変えているかについて、わかりやすく簡単に説明します!

呼吸は大きく3つのパートにわかれる

呼吸は大きく「解糖系⇒クエン酸回路⇒電子伝達系」の三段階にわけられます。

解糖系

解糖系は、名前がついているように「糖を分解する」パートです。グルコースを分解してピルビン酸2分子が作られます。解糖系は細胞質基質(細胞の内側の細胞膜で囲まれた部分)で行われます。また解糖系そのものでは酸素を必要としません。

グルコース×1 + リン×2 ⇒ ピルビン酸×2 + ATP×2 + H⁺×2

クエン酸回路

クエン酸回路は、解糖系で作られたピルビン酸を用います。反応がぐるぐる回り続けているので、回路と呼ばれていて、ピルビン酸が変化したアセチルCoAが最初に入る回路がクエン酸なので、クエン酸回路と呼ばれています。

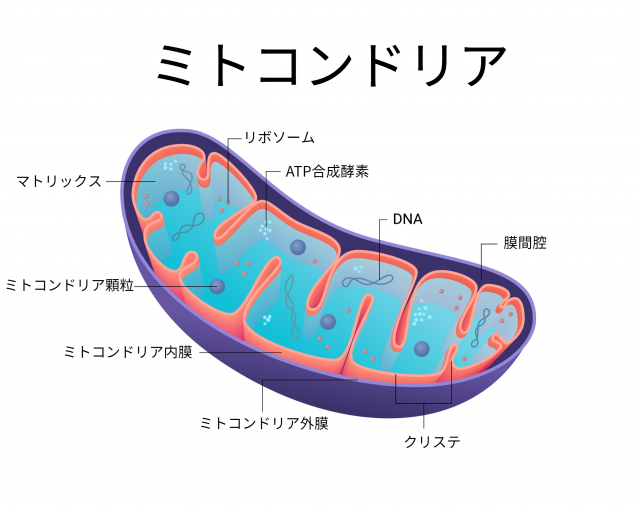

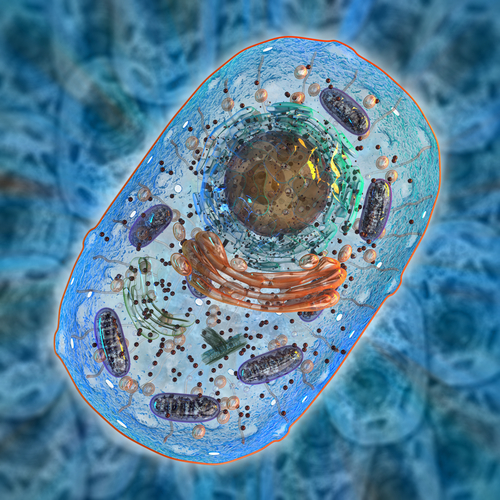

クエン酸回路は細胞内にたくさんある ミトコンドリア のマトリックスで行われます。マトリックスとはミトコンドリアの内膜に囲まれた部分のことを指します。

ピルビン酸×1 + H₂O×3 ⇒ ATP×2 + CO₂×3 + 水素原子×10

実際に起こっているのは以下の反応です。

2C₃H₄O₃ + 6H₂O + 8NAD⁺ + 2FAD → 6CO₂ + 8(NADH+H⁺) + 2FADH₂ + 2ATP

実際には、解糖系ではピルビン酸は2個作られたので、トータルでは上記の倍になります。ここまでの反応での使われた物質と生成物は以下のようにまとめられます。

つかわれたもの

・ グルコース1分子

・ 水 6分子

作られたもの

・ ATP 4分子

・ 二酸化炭素 6分子

・ 水素原子 24個

電子伝達系

次に使うのは、クエン酸回路でできた水素原子です。水力発電のダムのような仕組みでATPが生成されるのが電子伝達系です。ここは言葉だけではかなり理解しにくいと思いますので、生物学を学んでいない人はさらっと読み飛ばしてもいいかもしれません。

電子伝達系はミトコンドリアの内膜で行われます。ミトコンドリア内膜はクリステというひだのような構造になっており、反応が効果的に行われます。ミトコンドリア内膜にはシトクロムというタンパク質が散らばっており、またATP合成酵素という酵素もあります。

水素原子はまず、水素イオン(H⁺)と電子(e⁻)に分かれます。

電子は、内膜に散らばっているシトクロムの中を次々と受け渡されていき、そのたびに電子のエネルギーは放出されます。そのエネルギーを用いて、水素イオンがクリステのひだの内側に入りこむことで、水素イオンの濃度勾配ができ、その濃度勾配がさらにほかの水素イオンを内膜へと流れ込ませます。この濃度勾配がATP合成酵素を動かしてATPが作られます。

水素イオンと電子は最後には、酸素(O₂)に結合し、H₂Oを作ります。最後にこの反応がおきるまで、クリステでのバケツリレーのような電子の伝達が行われるのです。なので、酸素がなかったら、反応が起こらないのです。

では、電子伝達系で生成された物質をまとめてみましょう。

10(NADH+H⁺) + 2FADH₂ + 6O₂ → 10NAD⁺ + 2FAD + 12H₂O + 34ATP(最大)

よくわからない…

と思った人は、「好きになる生物学」という本をおすすめします! 図がとてもわかりやすく楽しく読める本です。まあ、高校の理系で生物を選択しないのならば、理解せずに読み飛ばしても大丈夫ですが。

呼吸の反応のまとめ

全反応をまとめてみると以下のようになります。

| 反応が起こる場所 | 酸素の有無 | ATP合成量 | |

| 解糖系 | 細胞質基質 | 不要 | 2分子 |

| クエン酸回路 | ミトコンドリアのマトリックス | 消費はしないがないと反応が停止 | 2分子 |

| 電子伝達系 | ミトコンドリアの内膜 | 必要 | 34(最大) |

| 全体 | 細胞内 | 全体としては必要 | 38(最大) |

酸素がなければ電子伝達系が働かず、よって脱水素酵素が働かなくなるためクエン酸回路も止まってしまい、ピルビン酸が変化しません。なので、解糖系の脱水素酵素も働けなくなるため、解糖系も止まってしまうと考えられます。

下の化学反応式を見てみると、解糖系だけ、クエン酸回路だけでそれぞれ反応することができないということがわかります。

| 化学反応式 | |

| 解糖系 | C₆H₁₂O₆ + 2NAD⁺ → 2C₃H₄O₃ + 2(NADH+H⁺) + 2ATP |

| クエン酸回路 | 2C₃H₄O₃ + 6H₂O + 8NAD⁺ + 2FAD → 6CO₂ + 8(NADH+H⁺) + 2FADH₂ + 2ATP |

| 電子伝達系 | 10(NADH+H⁺) + 2FADH₂ + 6O₂ → 10NAD⁺ + 2FAD + 12H₂O + 34ATP(最大) |

| 全体 | C₆H₁₂O₆+10NAD⁺+6H₂O+2FAD+6O₂ → 10NAD⁺+2FAD+12H₂O+38ATP(最大) |

全体の反応を見てみると、反応に必要な総量のNAD⁺分子十個が、全体の反応式のNAD⁺の生成量と一致しています。また、反応に必要なFAD分子の個数も一致しています。こうして、呼吸はぐるぐると物質が細胞の中を巡り巡っているのです。

ただし、酸素が本当にない場合は、解糖系の生成物であるピルビン酸と水素を結合させて、乳酸に変更することができます。

ピルビン酸(C₃H₄O₃)+2H⁺ → 乳酸(C₃H₆O₃)

なので、筋トレをしたときは、「乳酸が出ている」などという表現をするんですよね。すべての反応経路をまわる時間がないため、とりあえず、解糖系が働きまくっているという状態です。

このような酸素を必要とせずにATPを合成できる嫌気呼吸は利点もありますが、好気呼吸では最大38ATPをつくることができ、真核生物は生命活動の維持に必要なエネルギーの大部分を好気呼吸によって得ています。

しかし、酵母菌や乳酸菌などの微生物となると、嫌気呼吸を行って得られるエネルギーを使って生きているのです。

コメント

Really appreciate you sharing this blog.Thanks Again. Keep writing.

Merely wanna remark that you have a very decent website , I like the design it really stands out.

I’ve been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this information So i am happy to convey that I have a very good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make certain to do not forget this site and give it a glance on a constant basis.

Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.

You have mentioned very interesting points! ps nice website .

vurcazkircazpatliycaz.JnB6CLvyJwuJ

vurucuteamgeldi.9fZoKzU3yN9B

daxktilogibigibi.cN7guC5gSuOe

hi!,I love your writing so so much! proportion we keep up a correspondence more about your post on AOL? I need an expert in this area to unravel my problem. Maybe that is you! Looking forward to look you.

xyandanxvurulmus.KoAXTtVCjSOX

xbunedirloooo.jfspbfFbf9qg

proglottis xyandanxvurulmus.nIHepO8NNCg8

Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your site? My website is in the very same niche as yours and my visitors would truly benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this alright with you. Thank you!

My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on various websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

Excellent blog you have here but I was wondering if you knew of any forums that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of community where I can get advice from other experienced people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thanks!

Fantastic web site. Lots of useful information here. I am sending it to some friends ans also sharing in delicious. And certainly, thanks for your sweat!

I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site 🙂

Keep working ,remarkable job!

I truly appreciate this post.Really thank you! Keep writing.

escort vurgunyedim.azCarYJrIDwK

porno siteleri yaralandinmieycan.2sy7eV2gFiFW

Nice blog right here! Also your website so much up very fast! What host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink in your host? I desire my website loaded up as fast as yours lol

house porn citixx.ZB7UTMiP7ddl

BİZİ SİK BİZ BUNU HAK EDİYORUZ hyuqgzhqt.6aQSkiwPc6r9

eskort siteleri ewrjghsdfaa.f4P00zYgOP1S

anal siteleri wrtgdfgdfgdqq.P9bysIXnYUyH

anal sikis siteleri pompadirha.HAyYSr9NwAk0

sexx asillartaklitler.JwZtPW0vX81O

childrens sex hephupx.euVkYWVKBZZS

viagra hepxhupx.H3PU92GssvBG

viagra juljulfbi.Ex7rhYwoW5kK

porn siteleri bjluajszz.3lR8DQFXI5ql

BİZİ SİK BİZ BUNU HAK EDİYORUZ bxjluajsxzz.v8Tr6ebbeT6l

seks siteleri 0qbxjluaxcxjsxzz.43aMBYDvDkBz

Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Thanks

viagra pokkerx.2sBcnBY8QXlU

bahis siteleri porn sex incest footballxx.3rF7GnXbCRQi

bahis porno mobileidn.zNH5tyBZOlFx

porn siteleri bingoxx.D08ZOIDGLExB

bahis siteleri sikis 250tldenemebonusuxx.Bp9FsXDpxteB

bahis siteleri incest category eyeconartxx.aThh0gl6fmhF

sexax vvsetohimalxxvc.sfPk4LX1p88g

am siteleri tthighereduhryyy.6dFua8OHxYZ

Of course, what a splendid website and illuminating posts, I will bookmark your site.All the Best!

I always was interested in this topic and still am, thankyou for posting.

porn com full hd gghkyogg.5SFbLyasUB5

hd plrn ggjennifegg.UOPOoV30UyT

x videos 4k download ggjinnysflogg.EnurNVzg8kr

fashionflag porn hd 4k video download fashionflag.1EA60XAobmd

I’m curious to find out what blog platform you happen to be using? I’m having some minor security problems with my latest site and I would like to find something more risk-free. Do you have any recommendations?

You are a very smart individual!

goodhere DP porn vurucutewet.YFCzXb5bNJ9

ladyandtherose Amateur porn backlinkseox.vousQpGozoI

jenniferroy 妊娠中のポルノ japanesexxporns.NWH3dsuMozE

landuse Webcam lancdcuse.BMTYfSjYwqH

falbobrospizzamadison Teens porn jkkıjxxx.ULrbCwNh7vS

किशोर अश्लील qqyyooppxx.w4Sq7tm9wRH

किन्नर अश्लीलता के बा hjkvbasdfzxzz.5qdcym3lq7j

I want studying and I believe this website got some really utilitarian stuff on it! .

सह शॉट अश्लील txechdyzxca.pdbuDECdHdu

I like the efforts you have put in this, thank you for all the great content.

उभयलिंगी अश्लीलता hkyonet.O9e4zb5ILzu

ਛੋਟੇ ਚੂਚੇ ਪੋਰਨ madisonivysex.dhTHtDvMAf3

ladesbet ਵੱਡੀ ਛਾਤੀ ਪੋਰਨ ladesinemi.RJ9cZ2IP865

ladesbet 二穴同時挿入ポルノ ladestinemi.S9zqGcH5shK

What is Alpha Tonic? Alpha Tonic stands as a natural health supplement designed to comprehensively address men’s overall well-being.

Howdy! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

Way cool, some valid points! I appreciate you making this article available, the rest of the site is also high quality. Have a fun.

Glad to be one of many visitants on this awesome web site : D.

It’s arduous to seek out educated people on this matter, but you sound like you recognize what you’re talking about! Thanks

Really clear website , thankyou for this post.

I?¦ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Studying this information So i?¦m happy to convey that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I most no doubt will make sure to do not forget this site and give it a look regularly.

There is visibly a bunch to identify about this. I think you made various nice points in features also.

I cling on to listening to the news update talk about getting free online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

Very nice post and straight to the point. I am not sure if this is in fact the best place to ask but do you guys have any ideea where to get some professional writers? Thanks in advance 🙂

Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossips and net and this is actually annoying. A good site with interesting content, that’s what I need. Thank you for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

Thanks for every other informative site. Where else may just I get that kind of info written in such a perfect way? I have a mission that I’m just now operating on, and I’ve been on the look out for such info.

Can I simply say what a relief to seek out someone who actually is aware of what theyre talking about on the internet. You definitely know easy methods to carry a problem to mild and make it important. Extra individuals have to learn this and perceive this facet of the story. I cant imagine youre no more in style since you undoubtedly have the gift.

This is really interesting, You’re an excessively professional blogger. I have joined your rss feed and sit up for in search of more of your wonderful post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

I am incessantly thought about this, thanks for putting up.

I¦ll right away clutch your rss feed as I can’t to find your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you have any? Please let me understand in order that I could subscribe. Thanks.

Does your blog have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.

I wish to point out my love for your kind-heartedness in support of women who need help with this idea. Your very own dedication to getting the solution all-around has been especially good and has frequently empowered workers just like me to realize their desired goals. Your new helpful facts implies much to me and still more to my peers. Best wishes; from each one of us.

Thank you for sharing superb informations. Your website is so cool. I am impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and simply could not come across. What a perfect web site.

Hello there, I found your site via Google while looking for a related topic, your web site came up, it looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

Sumatra Slim Belly Tonic primarily focuses on burning and eliminating belly fat.

Pretty! This was a really wonderful post. Thank you for your provided information.

Very excellent visual appeal on this site, I’d rate it 10 10.

I like the helpful info you supply in your articles. I’ll bookmark your blog and take a look at once more right here regularly. I’m rather certain I’ll learn a lot of new stuff proper here! Good luck for the following!

Thanks for another great article. Where else could anyone get that kind of information in such a perfect way of writing? I’ve a presentation next week, and I’m on the look for such information.

It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

Simply want to say your article is as astounding. The clearness to your put up is simply great and that i could suppose you are a professional on this subject. Fine along with your permission let me to clutch your RSS feed to stay up to date with impending post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

I am continuously browsing online for ideas that can benefit me. Thx!

Enjoyed looking at this, very good stuff, appreciate it.

I must show some thanks to the writer for bailing me out of this type of instance. Because of researching through the world wide web and obtaining views which were not pleasant, I figured my life was over. Existing without the presence of strategies to the difficulties you have sorted out through your good short post is a crucial case, as well as ones that would have badly damaged my career if I had not noticed the blog. Your primary talents and kindness in playing with all the details was vital. I don’t know what I would’ve done if I had not discovered such a stuff like this. I’m able to at this point relish my future. Thanks a lot very much for the impressive and results-oriented guide. I won’t think twice to endorse your web site to anybody who needs to have recommendations on this problem.

Sight care is a vision enhancement aid made of eleven carefully curated science-backed supplements to provide overall vision wellness.

I got what you intend, thanks for putting up.Woh I am lucky to find this website through google.

You completed various fine points there. I did a search on the subject and found mainly folks will have the same opinion with your blog.

Wow, incredible weblog layout! How long have you ever been blogging for? you made blogging glance easy. The total glance of your site is excellent, as well as the content material!

I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

You actually make it seem so easy with your presentation however I find this matter to be really something that I feel I’d by no means understand. It kind of feels too complicated and very broad for me. I’m looking ahead to your next publish, I?¦ll try to get the hang of it!

Thank you for every other informative site. The place else may I get that kind of information written in such a perfect way? I have a undertaking that I am just now operating on, and I have been at the glance out for such information.

I have been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i am happy to convey that I’ve an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make certain to do not forget this web site and give it a look regularly.

FitSpresso is a natural weight loss supplement crafted from organic ingredients, offering a safe and side effect-free solution for reducing body weight.

Your place is valueble for me. Thanks!…

I would like to thank you for the efforts you have put in writing this website. I am hoping the same high-grade site post from you in the upcoming also. In fact your creative writing skills has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

Renew: An Overview. Renew is a dietary supplement formulated to aid in the weight loss process by enhancing the body’s regenerative functions

What Is ZenCortex? ZenCortex is an ear health booster that protects ears from potential damage and improves your hearing health.

I am glad to be a visitant of this sodding site! , appreciate it for this rare information! .

Keep up the superb work, I read few posts on this web site and I conceive that your weblog is real interesting and has lots of wonderful information.

Way cool, some valid points! I appreciate you making this article available, the rest of the site is also high quality. Have a fun.

Whats Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively helpful and it has helped me out loads. I hope to give a contribution & help other customers like its helped me. Great job.

I always was interested in this subject and stock still am, thankyou for posting.

You are my breathing in, I own few blogs and sometimes run out from to post .

I truly appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thank you again!

Wonderful work! This is the kind of info that should be shared across the net. Disgrace on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and seek advice from my web site . Thanks =)

obviously like your web site however you have to test the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to inform the reality then again I will definitely come back again.

You can definitely see your skills in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always go after your heart.

漫画ポルノ .hUGraEd31fm

ਵਿੰਟੇਜ ਪੋਰਨ .Yd5c8im1Coq

hentai, ਐਨੀਮੇ ਪੋਰਨ .zZUjXApiyz6

ਲਿੰਗੀ ਪੋਰਨ .gEbm0icZhaD

クンニリングス ポルノの .agkmwzYnt1i

ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਪੋਰਨ .k5BDWPBRySR

There may be noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain good factors in features also.

I genuinely enjoy looking at on this internet site, it holds fantastic content. “Beware lest in your anxiety to avoid war you obtain a master.” by Demosthenes.

Hey are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

Very interesting topic, regards for putting up.

I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site :).

My spouse and I stumbled over here coming from a different web page and thought I might as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking over your web page again.

I was looking through some of your blog posts on this internet site and I think this internet site is rattling informative ! Keep posting.

You are my intake, I possess few web logs and rarely run out from to post .

Enjoyed reading this, very good stuff, appreciate it. “Nothing happens to any thing which that thing is not made by nature to bear.” by Marcus Aurelius Antoninus.

hello!,I like your writing so much! share we communicate more about your article on AOL? I need an expert on this area to solve my problem. Maybe that’s you! Looking forward to see you.

Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

Hello my loved one! I want to say that this article is amazing, great written and come with almost all significant infos. I would like to see more posts like this .

I will right away grab your rss as I can’t in finding your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me understand so that I may just subscribe. Thanks.

What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has aided me out loads. I hope to contribute & assist other users like its helped me. Great job.

Hi there very nice web site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally…I’m satisfied to search out numerous helpful info here in the put up, we’d like develop more techniques on this regard, thanks for sharing. . . . . .

I feel this is among the most significant info for me. And i am happy studying your article. But want to commentary on some common issues, The website taste is ideal, the articles is actually nice : D. Good process, cheers

Its such as you read my thoughts! You seem to grasp a lot approximately this, like you wrote the book in it or something. I feel that you just can do with some p.c. to drive the message home a bit, however instead of that, this is fantastic blog. An excellent read. I will certainly be back.

I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

Excellent post. I used to be checking constantly this blog and I’m inspired! Extremely helpful info specially the closing phase 🙂 I handle such info much. I used to be seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck.

I discovered your blog web site on google and check a few of your early posts. Continue to maintain up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN Information Reader. Searching for ahead to reading more from you later on!…

Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossips and internet and this is actually annoying. A good website with exciting content, that is what I need. Thanks for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you’re speaking approximately! Bookmarked. Please additionally visit my site =). We could have a link exchange agreement among us!

What does the Lottery Defeater Software offer? The Lottery Defeater Software is a unique predictive tool crafted to empower individuals seeking to boost their chances of winning the lottery.

Lottery Defeater Software: What is it? Lottery Defeater Software is a completely automated plug-and-play lottery-winning software. The Lottery Defeater software was developed by Kenneth.

What Is FitSpresso? The effective weight management formula FitSpresso is designed to inherently support weight loss. It is made using a synergistic blend of ingredients chosen especially for their metabolism-boosting and fat-burning features.

I just could not depart your site prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard information a person provide for your visitors? Is going to be back often in order to check up on new posts

https://tpnngbjeeptlkku.justdemos.online/ .lzZwtivGVi3

Some really interesting information, well written and loosely user friendly.

Very interesting points you have remarked,

appreciate it for posting.Leadership

Hello there, simply became aware of your blog through Google, and located that it is truly informative. I’m gonna be careful for brussels. I will appreciate if you happen to proceed this in future. Lots of people will probably be benefited out of your writing. Cheers!

Regards for all your efforts that you have put in this. very interesting information.

There is evidently a bunch to identify about this. I suppose you made various nice points in features also.

I have learn some good stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I wonder how a lot effort you place to create this type of magnificent informative website.

Awsome website! I am loving it!! Will come back again. I am bookmarking your feeds also.

Hi there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no back up. Do you have any methods to stop hackers?

I do enjoy the way you have framed this specific difficulty and it does present me personally a lot of fodder for consideration. On the other hand, coming from everything that I have witnessed, I simply just hope as other responses pile on that individuals continue to be on point and not get started on a soap box involving some other news of the day. Anyway, thank you for this outstanding point and whilst I can not necessarily concur with the idea in totality, I regard your point of view.

Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

Very great post. I simply stumbled upon your blog and wished to mention that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. After all I’ll be subscribing for your feed and I hope you write again soon!