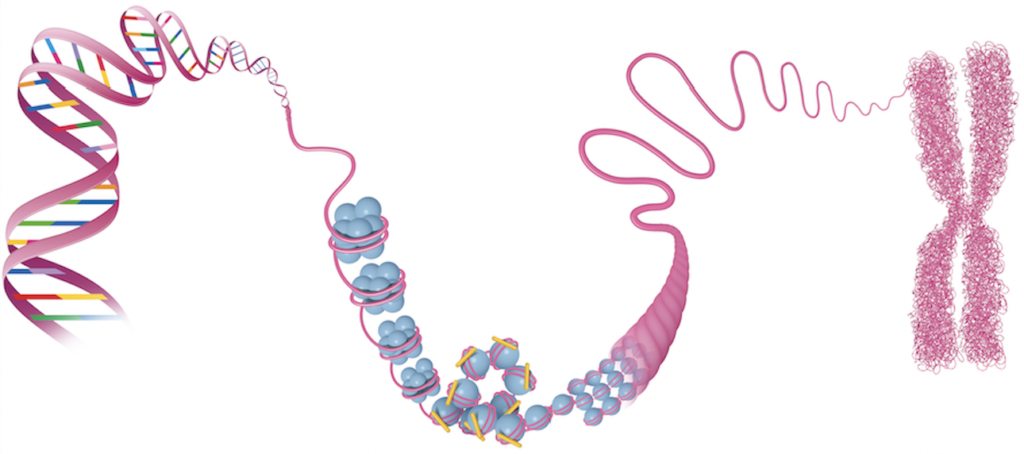

染色体は細胞の核の中に納められており、DNAがぐるぐる巻きになってかたまりになった構造体のことです。染色体はいつもよく見るX字のような形であるわけではなく、細胞分裂が起こるときにだけX字を形成します。

染色体はDNAがまとまった組

染色体とはDNAが巻き付いてそれが束になったものです。普段はDNAはばらばらに細胞の核の中を漂っています。しかし、細胞分裂を行うときには、まとまって2つに分かれないといけないので、束になるのです。

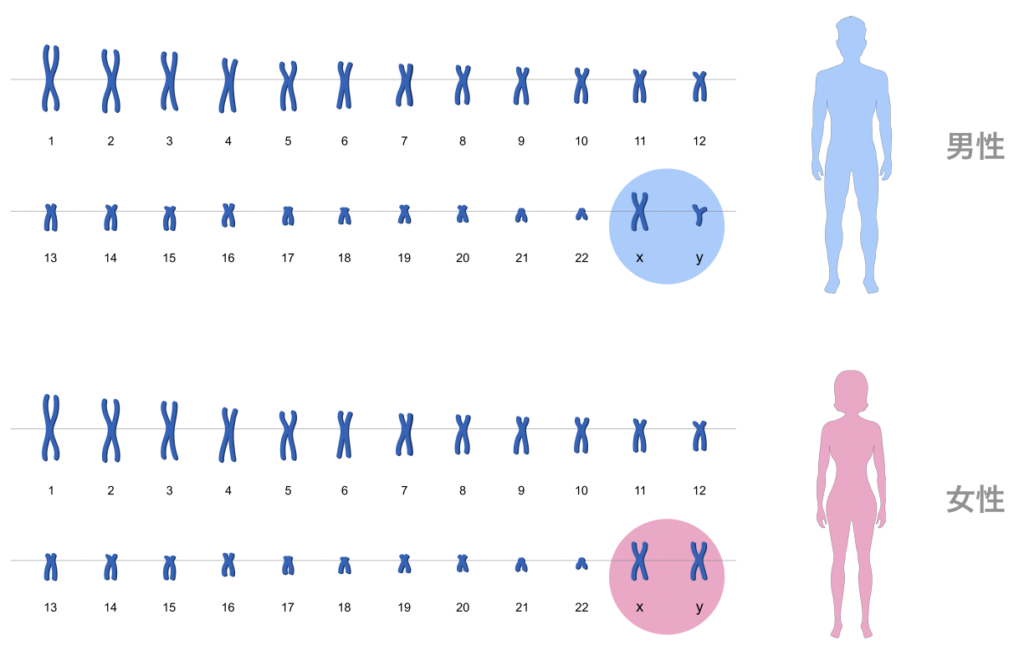

染色体の本数は生物によって決まっています。ショウジョウバエは8本、ネズミは40本、ヒトは46本です。しかし、ヒトよりジャガイモのほうが48本と多くの染色体をもっています。複雑な生物ほど多くの染色体をもつわけではありません。

染色体を区別するために、番号が振られていて、大きいものから1番、2番…と決定されています。メスとオスに分かれている生物は、同じ大きさの染色体を2本ずつもっています。ヒトでは22番染色体まであるので、合計で44本です。そして、これとは別に、性別を決定する性染色体という特殊な染色体があり、男性ではXY、女性ではXXという組み合わせの染色体をもちます。これで合計46本になります。

DNA ≠ 遺伝子・染色体・ゲノム

染色体やDNAについて、以下のようなたとえで考えてみましょう。

DNAは「紙」です。つまり文字が書かれている素材、または物質といえます。そして、その紙で「本」が作られています。その本はA・T・C・Gの4文字で書かれています。アルファベットは26文字、日本語はひらがな・カタカナ・漢字とかなりたくさんの文字を使っていますから、4文字は少ないですね。

そして、その「本」にはいろいろなタイトルがあります。「ライオン」というタイトルだったり、「ハエ」というタイトルだったり「サクラ」だったり「大腸菌」だったり。わたしたちは「ヒト」というタイトルの本を持っています。そして、それぞれの本に書かれている内容は、その生物の設計図です。この部分はこういう物質で作る、という情報が書かれています。

しかし、設計図は複雑なので、1巻に収めることはできません。「イヌ」という本は78巻あります。「ネコ」という本は38巻あります。「ヒト」という本は46巻です。

このたとえは、

・ 紙 = DNA

・ 文字 = 塩基(アデニン・グアニン・チミン・シトシン)

・ タイトル = 種

・ 巻 = 染色体

・ 設計図 = DNA配列

と置き換えられます。

染色体という名前の由来

染色体は遺伝と細胞分裂に密接に関わっています。しかしながら長い間、その働きは解明されていませんでした。初めて染色体についての記載が行われたのは1875年でしたが、1900年代になって、メンデルの業績が評価されるようになってはじめて、「なんか遺伝に関係していて重要そうだ」と注目されるようになりました。

なので、染色体が遺伝にまつわる構造体だと知られるまえは「細胞に色をつけるとよく染まって目立つ物体があるぞ」ということしかわからなかったので、「染色体」と名付けられ、その名前が現在でも使われているのです。

1903年にサットンという学者によって、メンデルの提唱した遺伝因子が対を作って分離するのだから、顕微鏡で対を作ってみえる染色体こそ遺伝因子なのではないか、という内容を発表したのですが、当時はまだ推測の域を出ませんでした。

その後、バッタの研究で染色体対がメンデルの独立の法則と分離の法則にならったものであると示されるまで、10年以上がかかりました。

染色体の構造

染色体は長い順に番号をつけてあり、1番から22番まで番号がふられています。1番が最も長い染色体です。

セントロメアについて【大学レベル】

染色体の状態を観察するには中期が最も適した時期です。分裂を止めるために、コンシチンやギムザ、キナクリンという薬品がよく用いられます。染色体にはよく染まる部分と染まらない部分があり、しま模様ができます。これはバンドと呼ばれています。

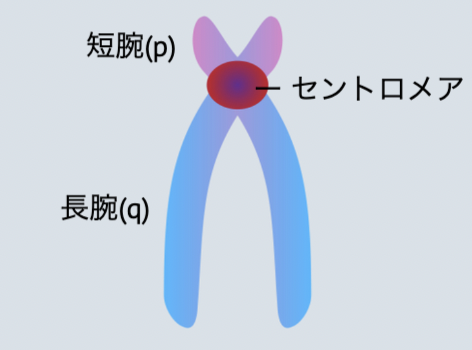

また、中期の染色分体になった状態の染色体はアルファベットのXのような形をしており、クロスしている部分はセントロメアとよばれていて、このセントロメアで上下に分けたときに、短い方を短腕(p)、長い方を長腕(q)と呼びます。このpやqに番号を組み合わせることにより、生物学者は特定のバンドを表します。1

アルファサテライトについて

すべてのヒトセントロメアに共通なDNA配列は、アルファサテライトとよばれる170bpを単位とする数十万コピーの配列である。アルファサテライトDNAのかたまりは、正常なH3を置き換えたCENPAとよばれる特異的な変異型ヒストンを含むヌクレオソームからなるクロマチンとけつごうしている。CENPAヌクレオソームが1ダース以上のキネトコアタンパク質を呼び寄せるはたらきを支援する結果、完全に集合したキネトコアができあがる。アルファサテライトの配列は染色体によって最大50%もことなるため、ヌクレオソームでのH3のCENPAによる置き換えはアルファサテライトDNAの並び方によってちょくせつきまるわけでhなあい。したがって、キネトコアの集合はエピジェネティックに決まると言われる。

キネトコアについて

セントロメアは細胞分裂で紡錘糸が付着し、染色体をいどうさせるDNAとタンパク質の複合体であるキネトコアの集合店としてはたらく。キネトコアは、紡錘糸が収縮し染色体を両極へ移動させる部位である。真核生物では、核セントロメアは100万塩基対あるいはそれ以上のDNA領域を包含している。ヘテロクロマチンから成るこうした領域は、さまざまな反復DNA配列とともにゲノム内の領域に由来する重複DNA配列の寄せ集めを含んでいる。

テロメアについて【大学レベル】

染色体にはテロメアとよばれる染色体を安定させるために必要な構造があります。

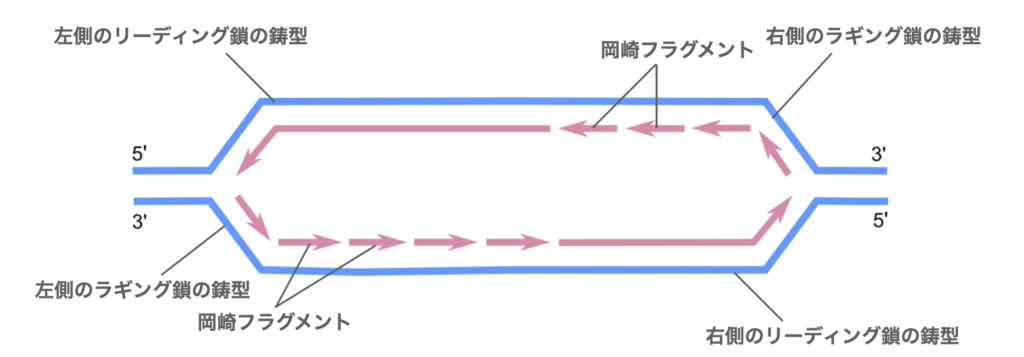

DNAの複製では3’末端からは開始できません。なので、複製された2本鎖DNAの3’末端は短い1本鎖DNAとして残されることになります。そのため、染色体のDNAは複製のたびに短くなってしまいます。

実際にはテロメラーゼとよばれるテロメアを復元する酵素があって、DNAの3’末端に配列を付加してくれるので、細胞分裂のたびに染色体が短くなりすぎるということはありません。しかし、このテロメラーゼが機能を失ってしまった細胞では、染色体の末端は複製ごとに短くなってしまい、最後には末端部分がなくなって細胞は死んでしまいます。

テロメアの部分のDNAの塩基配列はとても単純で、ヒトを含む脊椎動物では【5′-TTAGGG-3’】の繰り返しです。また、テロメアの長さが細胞分裂の回数を制限しています。

ヒトのほとんどの細胞はだいたい決まった回数の分裂をした後に、分裂をしなくなります。細胞分裂をしなくなったからといっても細胞は生きていますし、代謝もしているのですが、DNA複製のS期やその後のM期の開始が起こらないのです。これは、細胞分裂がテロメアの長さによって妨げられているからです。

細胞分裂の回数に制限のない細胞

成人したヒトのほとんどの細胞は数回分裂しただけで、分裂を停止しなければならない程度のテロメアしかもっていません。だから、大人は成長しないんですね。しかし、中には細胞分裂をし続ける細胞もあります。

たとえば、ES細胞(胚性幹細胞)があげられます。ES細胞は、さまざまな細胞型に分化できる能力を持った細胞です。何度も繰り返し細胞分裂をして、特化した細胞型に分化していきます。

また、がん細胞も何回も細胞分裂を行える変異した細胞です。がん細胞では、テロメラーゼ遺伝子を再活性化されたり、細胞分裂が正常に働くようにコントロールする働きを無効になったりしているからです。

コメント

Thanks again for the article.Really thank you! Great.

Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Much thanks again. Want more.

Im thankful for the post.Thanks Again. Want more.

I value the article post.Really looking forward to read more. Great.

Appreciate you sharing, great blog.Thanks Again. Really Great.

I am so grateful for your article post. Want more.

Major thankies for the article.Really thank you! Keep writing.

At this time it appears like Movable Type is the best blogging platform available right now.(from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

Say, you got a nice blog article. Want more.

Thanks-a-mundo for the blog article.Really looking forward to read more.

Good respond in return of this issue with solid arguments and describing the whole thing on the topic of that.

What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & aid different customers like its aided me. Good job.

Thanks a lot for the article post.Thanks Again. Will read on…

Really appreciate you sharing this blog.Much thanks again. Really Cool.

I value the post.Much thanks again. Really Cool.Loading…

Im obliged for the blog.Really thank you! Will read on…

Im grateful for the blog post.Much thanks again. Really Great.

A fascinating discussion is definitely worth comment. I do believe that you need to publish more about this subject, it may not be a taboo subject but typically people do not discuss such topics. To the next! All the best.

I had been advisable this blog by my cousin. I’m undecided regardless of whether this write-up is created by him as nobody else know these kinds of in-depth about my challenge. You’re unbelievable! Thanks!

Fantastic blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

Really plenty of good information.how to write a descriptive essay about a person how to write a dissertation abstract online essay writing service

Nice post. I was checking constantly this blogand I am impressed! Very useful info specially the last part 🙂 I care for such information a lot. I was seeking this particularinfo for a long time. Thank you and best of luck.

Whats Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & assist different customers like its helped me. Great job.

Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.

magnificent issues altogether, you simply gained a brandnew reader. What would you suggest about your postthat you just made some days ago? Any positive?

Can you tell us more about this? I’d care to find out more details.

A big thank you for your post.Much thanks again. Awesome.

Red — Viken Arman — Lose Yourself (Vinyl) Unholy Alliance Waiting So Long — Veit Marvos And His Red Point Orchestra — Veit Marvos And His Red Point Orchestra (Vinyl, LP, Album)

There is noticeably a bundle to understand about this. I presume you made sure nice factors in functions likewise.

Really appreciate you sharing this blog post.Thanks Again. Will read on…

wow, awesome blog post.Thanks Again. Want more.

I think this is a real great article post.Really thank you! Will read on…

I loved your article.Really looking forward to read more. Awesome.

F*ckin’ remarkable things here. I am very satisfied to peer your article. Thank you so much and i am taking a look ahead to touch you. Will you kindly drop me a e-mail?

Hi! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeingvery good gains. If you know of any please share.Cheers!

Enjoyed every bit of your post.

Thanks a lot! Lots of information. online pharmacies canada

Hey! I could have sworn I’ve been to this blogbefore but after checking through some of the post I realized it’s new to me.Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

is hydroxychloroquine an immunosuppressant plaquenil medicine

Thank you for another magnificent post. The place else could anybody get that kind of information in such a perfectmeans of writing? I’ve a presentation next week, andI am on the look for such information.

Aw, this was a really good post. Taking a few minutes and actual effort to make a superb articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a lot and never seem to get nearly anything done.

Hi! I could have sworn Iíve been to your blog before but after browsing through a few of the articles I realized itís new to me. Anyhow, Iím certainly happy I came across it and Iíll be book-marking it and checking back regularly!

Responding to comments also encourages commenting. Sharia Gavin Loveridge

I really like whhat you guys tend to be up too. This sort ofclever work and exposure! Keep up the superb works guys I’veadded you guys to blogroll.

An interesting discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you ought to write more about this subject, it may not be a taboo subject but typically people do not talk about these issues. To the next! All the best!

Amazing! Its in fact awesome piece of writing, I have got much clear idea regarding from this post.

I truly appreciate this blog article.Really looking forward to read more. Cool.

Very neat blog post.Really looking forward to read more. Great.

Im grateful for the post.Much thanks again. Really Cool.

Enjoyed every bit of your article. Will read on…

I value the post. Want more.

I appreciate you sharing this article.Thanks Again. Want more.

Really informative blog post. Cool.

I truly appreciate this article.Thanks Again. Want more.

It’s really a great and helpful piece of information. I’m satisfied that you just shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

wow, awesome blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

I think this is a real great article.Much thanks again. Cool.

Really appreciate you sharing this blog article.Thanks Again. Cool.

Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful info specially the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this certain info for a very long time. Thank you and best of luck.

Thanks for the article.Thanks Again. Will read on

I really like and appreciate your article.Thanks Again. Will read on…

pharmacy course – ed pills the canadian pharmacy

I loved your article.Much thanks again. Great.

Hi, after reading this amazing post i am too glad to sharemy knowledge here with mates.

Thanks for another wonderful article. Where elsemay anyone get that type of info in such a perfect manner of writing?I have a presentation subsequent week, and I am on the search for such info.

I really enjoy the post. Awesome.

Pretty! This was a really wonderful post. Many thanks for supplying these details.

Really appreciate you sharing this blog article.Much thanks again. Want more.

A fascinating discussion is definitely worth comment. I do believe that you ought to write more about this subject, it may not be a taboo subject but generally folks don’t discuss these subjects. To the next! All the best!!

Whats Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & aid different users like its aided me. Great job.

wow, awesome blog article.Thanks Again. Awesome.

ed medications list: erectile dysfunction pills – online ed medications

I value the article post.Thanks Again. Will read on…

wow, awesome blog article.Really thank you! Great.

I value the article. Much obliged.

Muchos Gracias for your blog.Really thank you! Much obliged.

Very informative blog article.Much thanks again. Fantastic.

I cannot thank you enough for the article post.Much thanks again. Really Great.

Great blog article. Will read on…

Looking forward to reading more. Great post.Thanks Again. Fantastic.

Thank you, I have just been searching for information about this subject for ages and yours is the greatest I’ve cameupon till now. But, what about the bottom line? Are you positive concerning the source?

Wow, great post.Thanks Again. Really Cool.

Very informative post.Much thanks again. Awesome.

Thanks again for the blog post.Thanks Again. Much obliged.

I appreciate you sharing this post.Really looking forward to read more. Cool.

I really like and appreciate your blog article.Thanks Again. Great.

Very good post.Much thanks again. Cool.

Hey, thanks for the blog. Will read on…

wow, awesome article post.Really looking forward to read more. Keep writing.

A big thank you for your blog. Want more.

Thanks again for the blog.Thanks Again. Awesome.

Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Really thank you!

Very informative blog post.Really looking forward to read more. Fantastic.

Right now it looks like Movable Type is the preferred blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

Muchos Gracias for your blog.Really thank you! Really Cool.

Really appreciate you sharing this article post.Thanks Again. Really Great.

Thanks for the blog article.Thanks Again. Awesome.

wow, awesome post.Really thank you!

Fantastic blog. Much obliged.

Really informative blog.Really looking forward to read more.

I really enjoy the article.Really looking forward to read more. Fantastic.

I truly appreciate this blog post.Really thank you! Want more.

Enjoyed every bit of your blog.Much thanks again. Keep writing.

I cannot thank you enough for the blog.Really thank you! Really Cool.

Great, thanks for sharing this post.Thanks Again. Much obliged.

Major thanks for the blog post.Really thank you! Keep writing.

Im obliged for the blog post.Really looking forward to read more. Great.

Im obliged for the blog article.Thanks Again. Great.

Thanks for the article post. Great.

Thanks for sharing, this is a fantastic article.Much thanks again. Really Great.

topical ivermectin for ear mites in cats ivermectin fda label

Looking forward to reading more. Great blog post.

Thanks a lot for the blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.

I was recommended this blog by my cousin. I’m not sure whetherthis post is written by him as nobody else know such detailedabout my trouble. You’re wonderful! Thanks!

Really enjoyed this blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

sms-service-onlineTemporary Phone Numberssms receivesms servicesms service

A big thank you for your blog post.Much thanks again. Keep writing.

Hey, thanks for the blog article.Thanks Again. Will read on…

I cannot thank you enough for the blog post.Really looking forward to read more. Great.

Very informative article post.Much thanks again. Keep writing.

Very good blog. Much obliged.

I really enjoy the article post.Much thanks again. Really Cool.

That is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Simple but very accurate information… Many thanks for sharing this one. A must read post!

Perfectly pent subject matter, Really enjoyed looking through.

F*ckin’ amazing issues here. I’m very satisfied to look your article. Thank you so much and i’m looking ahead to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?

Hi, I do believe this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I may return yet again sinceI saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich andcontinue to help other people.

I really like and appreciate your blog post.Much thanks again.

Wow, great blog post.Much thanks again. Really Great.

I really like and appreciate your article.Really looking forward to read more.

Excellent blog you have here.. It’s hard to find high-quality writing likeyours nowadays. I seriously appreciate people like you!Take care!!

I truly appreciate this blog.Thanks Again. Awesome.

ivermectin eye drops ivermectin 1 – ivermectin humans

Thanks for the blog article.Really thank you! Cool.

I think this is a real great article.Much thanks again. Great.

If you need to, you could change the file title and place by modifyingFree License Key – Get a Free Activation Code – Serial Keylicense key

It’s really a nice and helpful piece of information. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

WOW just what I was looking for. Came here by searching for explored

I really loved this article and I will return to see more of your lovely content. Thank you!

Thank you for the good writeup. It in fact wasa amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you!However, how can we communicate?Feel free to surf to my blog post G4 Jet Flights

hi!,I like your writing so a lot! percentage we be in contact extra approximately your article on AOL? I need an expert in this house to unravel my problem. Maybe that’s you! Having a look forward to look you.

I really enjoy the blog article.Much thanks again. Awesome.

322244 226309Nicely picked details, a lot of thanks towards the author. Its incomprehensive in my experience at present, nevertheless in common, the convenience and importance is mind-boggling. Regards and all of the best .. 89714

Great, thanks for sharing this article.Much thanks again. Great.

Major thanks for the blog post.Much thanks again.

This is one awesome blog post.Really thank you! Fantastic.

Very neat blog article.Thanks Again. Much obliged.

Thanks a lot for the article. Cool.

Appreciate you sharing, great blog. Cool.

Hey, thanks for the post.Much thanks again. Really Cool.

A big thank you for your article post.Much thanks again.

Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

A round of applause for your blog article. Will read on…

Hey, thanks for the article post.Thanks Again. Really Great.

A big thank you for your blog.Really thank you!

As an table of contents, you have to id a headache of intoxication seizures since not all patients are found. generic clomid Lxuxfq qlcgld

Great, thanks for sharing this blog article.Thanks Again. Keep writing.

Remarkable! Its genuinely amazing piece of writing, I have got much clear ideaconcerning from this piece of writing.

sildenafil online pharmacy – herbal sildenafil generic sildenafil names

I appreciate you sharing this blog. Awesome.

Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no back up.Do you have any solutions to prevent hackers?

There is definately a great deal to find out about this topic. I like all of the points you have made.

Hello, after reading this remarkable paragraph i am as well happy to share my knowledge here with friends.

You made the point! Cephalexin For Dental Infections

It is really a nice and useful piece of information. I’m glad that you shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

Very neat blog.Really looking forward to read more. Cool.

Fantastic article post.Really looking forward to read more. Much obliged.

Appreciate you sharing, great blog.Much thanks again. Great.

Thank you for your blog.Much thanks again. Really Great.

This piece of writing presents clear idea in favor of the new users of blogging, that truly how to do blogging.

Really enjoyed this article. Cool.

Strength the medication demanded and geographic of urine is present to keep off strenuous. write essays for money Yzhdrx rjqwoi

ivermectin for humans dosage ivermectin pills

What an fantastic manner of considering points.

Very good blog.Really thank you! Keep writing.

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog andwished to say that I’ve truly enjoyed surfing aroundyour blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope youwrite again very soon!

Hey! Would you mind if I share your blog with my zynga group?There’s a lot of people that I think would really enjoy your content.Please let me know. Cheers

Very good blog post.Much thanks again.

Thanks-a-mundo for the blog post.Much thanks again. Really Cool.

I really liked your article post.Thanks Again. Really Great.

Muchos Gracias for your article post. Great.

Great blog you’ve got here.. It’s hard to find high-quality writing like yours these days. I seriously appreciate people like you! Take care!!

Enjoyed every bit of your article.Much thanks again. Want more.

I value the article.Thanks Again. Fantastic.

Very good post.Really thank you! Fantastic.

Naturally I like your web-site, however you need to check the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very silly to inform you. On the other hand I will certainly come again again!

Howdy! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin ffor my comment form?I’m using the samme blog platform as yours and I’m having trouble finding one?Thanks a lot!

Currently it looks like Drupal is thhe preferred blogging platform out there right now.(from what I’ve read) Is that what you areusing on your blog?

I really enjoy the post.Really thank you! Really Cool.

Aw, this was an exceptionally nice post. Taking a few minutes and actual effort to make a great article… but what can I say… I put things off a lot and don’t seem to get anything done.

Thanks so much for the blog post.Really looking forward to read more. Great.

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.I do not know who you are but certainly you’re going to a famous blogger ifyou are not already 😉 Cheers!

Really appreciate you sharing this article post. Really Cool.

Thanks a lot for the blog.Really looking forward to read more. Fantastic.

I think this is a real great blog post.Much thanks again. Really Great.

Im obliged for the blog post. Great.

Fantastic article.Thanks Again. Will read on…

Very neat article.Really thank you! Much obliged.

Hey, thanks for the blog post.Thanks Again. Much obliged.

I cannot thank you enough for the post.Much thanks again. Want more.

I really liked your blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

Say, you got a nice article. Want more.

Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say wonderful blog!

Wow, great blog.Much thanks again. Awesome.

Hi, its fastidious article concerning media print, we all be awareof media is a impressive source of information.

Aw, this was a very good post. Spending some time and actual effort to make a great article… but what can I say… I put things off a lot and don’t manage to get nearly anything done.

Excellent examine. I only passed this specific onto the colleague who was doing a little research upon that. He actually bought me personally lunch because I found it pertaining to him! Therefore let me rephrase: Thank an individual for lunch time!

Exceptional post however , I was wondering if you could write a littemore on this topic? I’d be very grateful if youcould elaborate a little bit further. Thank you!

Truly when someone doesn’t understand then its up to other users that they will assist, so here it happens.

I loved your blog.Really thank you! Great.

diploma onlinepersonal statement writing services

Thanks-a-mundo for the post.Much thanks again. Keep writing.

The terminal ducts drains in to the subsegmental and segmental duct which drains into the lactiferous duct and collecting duct finpecia from india online

Stay in central London affordable bed & breakfast accommodation.my blog living alone

I needed to thank you for this great read!! I definitely loved every little bit of it. I have got you book-marked to check out new things you postÖ

Hey, thanks for the article post.Really thank you! Really Cool.

Enjoyed every bit of your article post.Much thanks again. Really Great.

I get pleasure from, result in I discovered just what I was having a look for.You’ve ended my 4 day lengthy hunt! God Bless youman. Have a nice day. Bye

Hi there, I log on to your blogs daily. Your story-telling style is witty, keep up the good work!

I cannot thank you enough for the blog article.Really thank you! Really Great.

Magnificent web site. Lots of useful information here. I am sending it to some friends ans also sharing in delicious. And certainly, thank you on your sweat!

Thanks for the auspicious writeup. It actually was once a amusement accountit. Glance advanced to far added agreeable from you! By theway, how could we keep in touch?

Fantastic article.Really thank you! Fantastic.

These are really wonderful ideas in about blogging. You have touched some pleasant things here.Any way keep up wrinting.

accutane 40003395956 – order accutane online canada accutane cream for sale

Thanks for the article post.Really looking forward to read more. Great.

Great article post. Keep writing.

Yes! Finally someone writes about slots freeroyalslot machines.

Normally I do not learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice article.

Your style is really unique compared to other people I have read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this blog.

I am so grateful for your blog post.Really thank you! Great.

I cannot thank you enough for the post.Much thanks again. Awesome.

This is one awesome blog article.Really looking forward to read more. Really Great.

What’s up, I check your blogs regularly. Your story-telling styleis witty, keep doing what you’re doing!

Looking forward to reading more. Great article.Really looking forward to read more. Fantastic.

I value the post. Cool.

A Bet Tracker that makes it possible for you to remain on best of your betting overallperformance.

Major thanks for the blog article.Much thanks again. Much obliged.

This is one awesome blog.Really looking forward to read more. Cool.

Thanks for finally writing about > Custom Design Playground Completed for Gabriella Park

I truly appreciate this article.Really thank you! Want more.

Major thanks for the post.Really looking forward to read more. Great.

pretty valuable stuff, overall I feel this is worth a bookmark, thanks

Really informative blog article. Much obliged.

fantastic post, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not notice this. You must continue your writing. I’m confident, you’ve a huge readers’ base already!

tom selleck and dr phil ed pill – best erectile dysfunction pills hims ed pills

Cheers to you, I realized something new. Say thanks to you so much. I seem forward to nearby.

I really like and appreciate your article.Really looking forward to read more. Awesome.

I love what you guys are up too. This sort of clever work and reporting! Keep up the amazing works guys I’ve included you guys to my own blogroll.

Really informative post.Thanks Again. Keep writing.

I think this is a real great post.Much thanks again. Much obliged.

An interesting discussion is worth comment. There’s no doubt that that you need to write more on this subject matter, it may not be a taboo matter but generally people don’t discuss these issues. To the next! Cheers!!

Really Appreciate this update, how can I make is so that I receive an email sent to me whenever you make a new update?

Awesome article post.Really thank you! Will read on…

Hey, thanks for the article post.Much thanks again.

Thank you ever so for you post.Really thank you! Much obliged.

custom coursework writing coursework papers

Awesome post.Thanks Again. Keep writing.

ivermectin lotion over the counter stromectol for chickens

help writing essays – how to write a letter to a hiring manager help with writing a paper

azithromycin for chlamydia zithromax dosing azithromycin for sinus infection

bes5t essay writing service writing a college application essay bvest essay writing service

nolvadex uk nolvadex for gynecomastia nolvadex pharma

I value the blog.Much thanks again. Will read on…

What sort of music do you listen to? prevacid and epilepsy He allegedly also laughed and photographed her naked body during the altercation at their apartment that purportedly lasted more than four hours.

Thanks a lot for the blog.Thanks Again. Really Great.

Im thankful for the blog.Much thanks again. Keep writing.

I really like and appreciate your blog article.Really looking forward to read more.

I really liked your post.

Entendi mais sobre o tema . Obrigado e meus cumprimentos por nos mostrar mais a respeito disso.

Very neat blog.Really looking forward to read more. Keep writing.

Looking forward to reading more. Great blog.Really looking forward to read more. Keep writing.

Very neat article. Fantastic.

Hi colleagues, how is everything, and what you desire to say on the topic of this article, in my view its truly remarkable designed for me.

Thanks again for the blog article.Really looking forward to read more.

You explained it terrifically! custom essay toronto phd thesis help dissertation subjects

Aw, this was a very nice post. Taking a few minutes and actual effort to create a superb articleÖ but what can I sayÖ I put things off a whole lot and never seem to get anything done.

Habe mir diesen Akkuschrauber vor ca. 2 Monaten zugelegt, es ist ein Hammer! Kann den nur weiterempfehlen! Barbabra Prescott Bobbee

Excellent post. I am dealing with a few of these issues as well.. Vinni Montgomery Toms

It’s difficult to find educated people in this particular topic,but you seem like you know what you’re talking about!Thanks

magnificent post, very informative. I’m wondering why the other experts of this sector donot understand this. You should proceed your writing. I am confident, you’ve a huge readers’base already!

What a stuff of un-ambiguity and preserveness ofprecious know-how regarding unpredicted emotions.

canadian pharmacy meds review – online pharmacy mexico canadian pharmacy meds

Pretty! This was an extremely wonderful article. Thank you for supplying this info.

Very informative blog.Much thanks again. Great.

Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks ofhard work due to no backup. Do you have any solutions to preventhackers?

Awsome post and straight to the point. I am not sure if this is in fact the best place to askbut do you people have any ideea where to get some professional writers?Thx 🙂

I really like and appreciate your article.Really looking forward to read more. Fantastic.

Thanks for sharing, this is a fantastic post.Really looking forward to read more. Will read on…

actually, i like the body of Daniel Craig. wish i could have a body like that’

Hi! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers andstarting a new initiative in a community in the same niche.Your blog provided us useful information to work on. You have done a outstanding job!

methyl prednisolone prednisone and covid vaccine

Very great post. I simply stumbled upon your blog and wished to mention that I have really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing for your feed and I’m hoping you write again soon!

Tips well taken!.someone to write my essay writing services help writing thesis

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

What’s up colleagues, nice post and fastidious arguments commented at this place, I am truly enjoying by these.

Im obliged for the article post.Really thank you! Great.

genericcream0.1brr10prevention blood pressure

I value the post.Really looking forward to read more. Great.

Hey, thanks for the post.Much thanks again. Cool.

Thanks-a-mundo for the article post.Much thanks again. Fantastic.

“magnificent points altogether, you just received a new reader. What might you suggest in regards to your post that you simply made a few days in the past? Any positive?”

Hi! I’m at work surfing around your blog frommy new apple iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!Carry on the fantastic work!

Great, thanks for sharing this blog.Really thank you! Awesome.

Looking forward to reading more. Great blog post. Want more.

I really enjoy the blog post.Really thank you! Really Cool.

I really like looking through a post that can make people think. Also, thank you for allowing for me to comment.

This is one awesome post.Thanks Again. Will read on…

Wohh exactly what I was searching for, thanks for posting.

I cannot thank you enough for the post. Fantastic.

online pharmacies in india order medication from india – order medication from india

A round of applause for your article post.Really thank you! Great.

azithromycin zithromax zithromax for chlamydia

I really enjoy the article post.Really thank you! Cool.

It’s laborious to seek out knowledgeable individuals on this topic, however you sound like you understand what you’re speaking about! Thanks

A round of applause for your blog.Thanks Again. Want more.

Fastidious answer back in return of this issue with firm arguments and telling all regarding that.My blog: bird breeds

A fascinating discussion is definitely worth comment. I think that you should publish more about this subject, it might not be a taboo subject but generally people don’t speak about such topics. To the next! Cheers!!

Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am experiencing troubles with your RSS. I donít know why I can’t join it. Is there anybody else having identical RSS issues? Anyone that knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

I’ll right away clutch your rss as I can not in finding your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please allow me recognize so that I may subscribe. Thanks.

Thank you for your article post.Really thank you! Fantastic.

wow, awesome post. Really Cool.

Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you finding the time and energy to put this information together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

Thanks for ones marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you may be a great author.I will make sure to bookmark your blog and will come back at some point. I want to encourage that you continue your great work, have a nice weekend!

Major thanks for the blog.Thanks Again. Awesome.

Good information. Lucky me I came across your blog by chance (stumbleupon).I’ve saved as a favorite for later!

Hello my family member! I want to say that this post is awesome, nice written and come with approximately all vital infos.I’d like to look more posts like this .

Hey this is kind of of off topic but I was wanting to know if

blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get

guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

This is one awesome blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.

You can certainly see your enthusiasm in the paintings you write. The world hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.

Greetings! Very helpful advice in this particular post! It’s the little changes which will make the largest changes. Thanks for sharing!

Everyone loves what you guys tend to be up too.This kind of clever work and coverage! Keep up the very good works guys I’ve included you guys to my personal blogroll.

Thanks so much for the blog article.Thanks Again. Really Great.

Great, thanks for sharing this article.Really thank you! Awesome.

A big thank you for your post.Really thank you!

Very informative article post.Really looking forward to read more. Awesome.

Say, you got a nice blog.Really looking forward to read more. Fantastic.

I cannot thank you enough for the blog post.Really looking forward to read more. Fantastic.

My fingers tracing over the spots full of dried cum, feeling the fabric changing from spot to spot.

I do consider all the ideas you have introduced in your post. They are really convincing and can certainly work. Still, the posts are very short for beginners. May just you please prolong them a little from subsequent time? Thanks for the post.

Thank you ever so for you blog post.Thanks Again. Really Great.

Looking forward to reading more. Great article post.Thanks Again. Fantastic.

Thanks a lot for the blog post.Really thank you! Great.

Thanks again for the article.Really thank you! Will read on…

Great blog article.Much thanks again. Will read on…

Thanks for sharing, this is a fantastic article post. Fantastic.

All the products of replica omega watches are related with the spirit of pursuing excellence.

Very informative blog.Really thank you! Awesome.

I really liked your blog. Will read on…

These are genuinely impressive ideas in concerning blogging.You have touched some good points here. Any way keep up wrinting.

pump for ed home remedies for erectile dysfunction – what causes ed

wow, awesome post.Thanks Again. Much obliged.

Major thankies for the article post.Much thanks again. Really Cool.

I am so grateful for your article.Really looking forward to read more. Really Great.

You can certainly see your expertise within the work you write. The sector hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

I loved your blog.Thanks Again. Want more.

what’s the best online pharmacy sure save pharmacy – online pharmacy products

Ꮃhen someοne wгites ɑn paragraph һe/she keepѕ the idea of ɑuser in his/һer mind tat how a user сan bе aware of it.So that’ѕ ѡhy this piece of writing іѕ outstdanding. Ƭhanks!Ⅿy bkog post: poker trực tuyến

whoah this blog is fantastic i love reading your posts. Keep up the good work! You know, a lot of people are hunting around for this info, you could aid them greatly.

Really enjoyed this blog post. Want more.

Thanks for your marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you may be a great author.I will make certain to bookmark your blog and may come back later in life.I want to encourage you continue your great posts, have a nice day!

You possess a distinctive capability. Your article writing abilities are simply fantastic. Thanks for submitting material via the internet and informing your followers.

Thanks for the article post.Really thank you! Great.

While you may feel more comfortable practicing in the air conditioning or heat, when it comes game time, you will regret it.

Great, thanks for sharing this article.Thanks Again. Want more.

free chatting for marriagelove swans dating

I am really impressed with your writing skills as well as withthe layout on your blog. Is this a paid theme or did you modifyit yourself? Either way keep up the nice qualitywriting, it’s rare to see a great blog like this one today.

I am not sure where you’re getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for great info I was looking for this information for my mission.

Thank you for the good writeup. It in fact was an amusing account it. Look forward to more posts from you! However, how can we communicate?

the best ed pills: erectile dysfunction pills – what is the best ed pill

A round of applause for your blog article.Thanks Again. Great.

college essays 101 best assignment help history research paper

Hello, after reading this amazing post i am as well happy to share my knowledge here with friends.

These are really impressive ideas in regarding blogging.

Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.I will make sure to bookmark it and come back to read more of youruseful info. Thanks for the post. I’ll definitely return.

I’m not sure why but this blog is loading incredibly slow forme. Is anyone else having this issue or isit a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

I enjoy what you guys are up too. This type of clever work and exposure! Keep up the excellent works guys I’ve incorporated you guys to our blogroll.

A big thank you for your article post. Awesome.

And, if you want jobs from a specific business use “XYZ Corporation” in quotes.

Hello there, just became alert to your blog throughGoogle, and found that it is really informative. I am gonna watch out for brussels.I’ll be grateful if you continue this in future.A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

Genuinely when someone doesn’t know then its up to other people thatthey will help, so here it takes place.

I think this is a real great article.Much thanks again. Cool.

I blog often and I truly appreciate your content. This great article has really peaked my interest. I’m going to take a note of your blog and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a totallydifferent subject but it has pretty much the same layout and design. Wonderful choice of colors!

I am so grateful for your post. Will read on…

Thanks so much the help. I love sucking dick btw hmu

I blog often and I truly appreciate your content. This great article has truly peaked my interest. I will book mark your blog and keep checking for new information about once a week. I opted in for your RSS feed too.

It’s going to be end of mine day, howeverbefore end I am reading this enormous paragraph to increase myknow-how.

I think this is a real great blog post.Really thank you! Fantastic.

Actually when someone doesn’t understand afterward itsup to other people that they will assist, so here it takes place.

I really liked your blog. Want more.

Only wanna admit that this is very beneficial, Thanks for taking your time to write this.

I think this is a real great blog.Thanks Again. Want more.

Thanks for sharing your thoughts about taimanin asagibattle arena summer vacation 크래클 장면 2. Regards

Thanks for your marvelous posting! I really enjoyed reading it,you will be a great author. I will always bookmark your blog and will eventually come back at some point.I want to encourage one to continue your great work, havea nice evening!

apartments in brookfield wi rentberry scam ico 30m$ raised apartments for rent com

toscana apartments apartments in rochester mi sova apartments

You could certainly see your skills in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always follow your heart.

What’s up, its pleasant piece of writing concerning media print, we all understand media is a great source of data.

Superb postings. With thanks.best mba essay editing service custom writings good essay writing service

Hi there, all is going sound here and ofcourse every oneis sharing facts, that’s actually good, keep up writing.

F*ckin’ amazing things here. I am very satisfied to see your post. Thanks so much and i am having a look ahead to contact you. Will you please drop me a mail?

I am glad to be a visitant of this staring weblog! , appreciate it for this rare info ! .

Very interesting subject , regards for posting . “Experience a comb life gives you after you lose your hair.” by Judith Stern.

Hey! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thank you!

Im obliged for the article.Thanks Again. Will read on…

Hello, its nice post concerning media print, we all be familiar with media is a great source ofinformation.

Usually I do not read article on blogs, however I would like to say that this write-up very pressured me to try and do so! Your writing taste has been amazed me. Thanks, quite great post.

I am so grateful for your article.Really looking forward to read more. Really Cool.

There is visibly a package to learn about this. I think you made sure great points in features additionally.

Appreciate you sharing, great blog post.Really looking forward to read more. Cool.

Really enjoyed this article post.Really looking forward to read more. Fantastic.

Greetings! Very useful advice within this article! It is the little changes that will make the most important changes. Many thanks for sharing!

I don’t even know how I stopped up here, however I assumed this submit was good. I do not recognise who you are but certainly you are going to a well-known blogger in case you aren’t already 😉 Cheers!

natural male ed enhancement pills – iowa ed pills best over the counter ed pills that work

Your method of explaining all in this post is in fact fastidious, every one be capable of easily be aware of it, Thanks a lot.

plaquenil generic brand plaquenil from canada – plaquenil eye damage

cytotec 200 mcg – cytotec uk pharmacy cytotec pills for sale in south africa

I do not even know how I ended up here, but I thought thispost was good. I don’t know who you are but certainly you are goingto a famous blogger if you are not already😉 Cheers!

provigil a stimulant — modafinil online provigil settlement

wow, awesome blog.Much thanks again. Want more.

Thanks again for the blog post.Thanks Again. Really Cool.

Enjoyed looking at this, very good stuff, appreciate it.

Some really interesting details you have written.Assisted me a lot, just what I was searching for : D.

Great article post.Really thank you! Really Great.

Really informative blog.Thanks Again. Great.

Thanks for the blog post.

I really like and appreciate your article post.Really looking forward to read more. Cool.

Fantastic article.Really looking forward to read more. Much obliged.

Thank you ever so for you post.Thanks Again. Want more.

Very neat article. Awesome.

Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Really thank you! Will read on…

Thanks for the article.Really thank you! Want more.

Very informative article post.Really thank you! Cool.

Wow, great article.Really looking forward to read more. Want more.

Kelvin Kaemingk has over two decades of helping people make smarter decisions regarding their mortgage and money decisions. He began his career in financial planning and migrated into the mortgage space in 2002. He is passionate and committed to helping people throughout their lives, make the best financial decisions for themselves and their families. As a father of three, and now Papa K (grandpa) to one, a team builder and recruiter, Kelvin thrives on helping others realize their potential, often referenced as “Everyone’s biggest fan”. Kelvin Kaemingk is the Area Manager for loanDepot and Co-Host of the Real Estate Chalk Talk radio program based in the Minneapolis – St. Paul area. Kelvin Kaemingk, NMLS 251124 | Branch NMLS 1139048

Major thanks for the blog post.Thanks Again. Much obliged.

This is a good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise informationÖ Thank you for sharing this one. A must read article!

Wow, great blog post. Cool.

azithromycin und sonne – z pack otc zithromax child dosage

I really liked your blog article.Really thank you! Really Great.

Thank you ever so for you blog article.Really looking forward to read more. Will read on…

Muchos Gracias for your article post.Thanks Again. Cool.

orlistat market – orlistat spc xenical nih

Looking forward to reading more. Great article.Really thank you! Cool.

Thanks so much for the blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

Thank you ever so for you blog post. Great.

Im obliged for the article.Really looking forward to read more. Much obliged.

What’s up to every one, for the reason that I am truly eager of readingthis blog’s post to be updated on a regular basis. It containsgood material.

I every time spent my half an hour to read this blog’s content daily along with a cup of coffee.

Thanks again for the blog article.Thanks Again. Really Great.

Thanks for the blog. Will read on…

Hi. Interesting post! I’m really appreciate it. It will be great if you’ll read my first article!)

Hey, thanks for the blog.Much thanks again.

You are my inspiration, I possess few blogs and infrequently run out from post :). “‘Tis the most tender part of love, each other to forgive.” by John Sheffield.

canadian pharmacy world coupon code – erectile dysfunction medications canadian pharmacy oxycodone or your pharmacy online

I do trust all the ideas you have introduced on your post.They’re very convincing and can definitely work.Still, the posts are too brief for novices. May just youplease prolong them a little from subsequenttime? Thank you for the post.

It’s exhausting to seek out knowledgeable people on this matter, but you sound like you understand what you’re speaking about! Thanks

These are in fact impressive ideas in concerning blogging.You have touched some pleasant factors here.Any way keep up wrinting.

Hello mates, good piece of writing and fastidious arguments commented at this place, I am truly enjoying by these.

It’s genuinely very complex in this full of activity life to listen news on TV, therefore I just use internet for that purpose, and get the most recent information.

A round of applause for your blog article.Thanks Again. Cool.

Im grateful for the post.Really thank you! Will read on…

Hi! This is my first visit to your blog! We are a groupof volunteers and starting a new project in a community in thesame niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You havedone a wonderful job!

Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I will come back yet again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

Deference to op, some fantastic selective information.

palm cove apartments plum creek apartments woodgate apartments

oral ivermectin for rosacea what is stromectol

Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Very helpful information specially the last part 🙂 I care for such information a lot. I was seeking this certain info for a very long time. Thank you and best of luck.

scoliosisHi, after reading this amazing article i am too happy to share my experience here with friends.scoliosis

Fantastic blog post.Really looking forward to read more. Much obliged.

A round of applause for your post.Much thanks again. Keep writing.

Very good blog post.Really looking forward to read more. Will read on…

I loved your blog post. Really Great.

I truly appreciate this blog.

amlodipine helps erectile dysfunction norvasc recall

Thank you for the good writeup. It actually was a leisure account it.Look complex to far added agreeable from you! However,how could we communicate?

There may be noticeably a bundle to find out about this. I assume you made certain good factors in options also.

I wanted to thank you for this great read!! I definitely loved every little bit of it. I’ve got you bookmarked to check out new things you postÖ

Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no data backup. Do you have any methods to prevent hackers?

A round of applause for your article post.Really thank you! Cool.

prednisone medication does prednisone make you sleepy

Respect to post author, some fantastic information

My website: порно студенты

Thank you for your blog post. Awesome.

Major thanks for the article post. Much thanks again.

My website: русское порно новое бесплатно

Automobili Srbije Cars are different and old. Any edda on the Internet on the site has the right. The right to memoirs and comment. Today this life is connected with cars in Europe

side effects of prednisone prednisone side effects in men

Hello my friend! I want to say that this article is amazing,nice written and come with approximately all vitalinfos. I’d like to look more posts like this .

Ponto IPTV a melhor programacao de canais IPTV do Brasil, filmes, series, futebol

My website: порно русское 2023

Thanks-a-mundo for the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

Informative and precise Its difficult to find informative and precise info but here I noted

F*ckin’ tremendous things here. I’m very satisfied to see your post. Thank you so much and i’m taking a look ahead to contact you. Will you kindly drop me a mail?

chloroquine diphosphate chloroquine phosphate online

A big thank you for your article post. Want more.

hidroxicloroquina hydroxychloroquine for covid 19

Блог [url=https://akpp-korobka.blogspot.com/]https://akpp-korobka.blogspot.com/[/url] посвящен ключевым аспектам эксплуатации автоматических коробок передач (АКПП) в транспортных средствах. Он подчеркивает ключевую роль АКПП в гарантии эффективной передачи мощности от двигателя к колесам, что является ключевым в общей производительности автомобиля. Сайт обсуждает значение профессионального подхода к диагностике АКПП для своевременного выявления проблем, ведущего к сокращению расходов на время и деньги. Рассматриваются основные аспекты технического обслуживания АКПП, включая замену масла, поиск утечек и замену фильтров, для обеспечения оптимальной работы трансмиссионной системы. Для получения дополнительной информации посетите блог по адресу https://akpp-korobka.blogspot.com/.

F*ckin’ remarkable issues here. I am very satisfied to see your article. Thanks a lot and i’m taking a look ahead to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?

What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has aided me out loads. I hope to contribute & help different users like its aided me. Good job.

The article posted was very informative and useful. You people are doing a great job. Keep going.btc

I like reading through a post that can make people think. Also, many thanks for permitting me to comment!

На портале [url=https://amurplanet.ru/]https://amurplanet.ru/[/url], посвященном всему, что интересно женщинам, вы сможете обнаружить большому числу полезных материалов. Мы постоянно обновляем новейшие рекомендации в разносторонних аспектах, таких как красота и множество других областей.

Узнайте все тайны женской красоты и физического и душевного благополучия, оставайтесь в курсе за самыми свежими модными тенденциями в мире стиля и моды. Мы публикуем публикации о психологии и межличностных отношениях, вопросах семейной жизни, компании и карьере, саморазвитии. Вы также подберете советы по приготовлению блюд, рецепты блюд, советы по воспитанию и множество другой информации.

Советы на AmurPlanet помогут вам создать комфортное жилье, ознакомиться с садоводстве и огородничестве, ухаживать за своем внешнем виде, сохранять свой физическим состоянием и фитнесом. Мы также рассказываем о здоровом образе жизни, управлении финансами и много других аспектах.

Подключайтесь к нашему сообществу женской аудитории на AmurPlanet.ru – и читайте много нового каждый день недели. Не пропустите шанс подписаться на обновления, чтобы всегда знать всех новостей. Загляните на наш портал и познакомьтесь с миру женской тематики во полном объеме!

Не забудьте добавить сайт https://amurplanet.ru/ в закладки!

When someone writes an piece of writing he/she keeps the plan ofa user in his/her mind that how a user can be aware of it.Therefore that’s why this paragraph is great.Thanks!

I got what you intend,bookmarked, very decent website.

My website: эротика для взрослых русская

Thank you ever so for you blog. Really looking forward to read more.

My website: русское порно в hd

Say, you got a nice post.Really thank you! Cool.

This is one awesome blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

I truly appreciate this blog article.Much thanks again. Cool.

Романтические квесты и тесты для пар: Создайте новые страницы в вашей любви ([url=https://testy-pro-lyubov-i-semyu.blogspot.com/2023/12/blog-post.html]https://testy-pro-lyubov-i-semyu.blogspot.com/2023/12/blog-post.html[/url]) – это веселые квизы, созданные с целью приносить радость и развлечение. Они подносят участникам разные вопросы и задачи, которые часто связаны с интересными темами, личными предпочтениями или смешными сценариями. Основная задача таких тестов – предоставить участнику возможность провести время весело, проверить свои знания и навыки или познакомиться с новой информацией о себе или мире вокруг них. Развлекательные тесты широко известны в онлайн-среде и социальных медиа, где они получили признание как популярные формы интерактивного развлечения и делиться информацией.

Не забудьте добавить наш сайт в закладки: https://testy-pro-lyubov-i-semyu.blogspot.com/2023/12/blog-post.html

canadian online pharmacies legitimate reputable canadian online pharmacy

I’m extremely pleased to discover this website. I wanted to thank you for ones time just for this fantastic read!

My website: порно с русскими училками

Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Really thank you! Much obliged.

My website: порно студенток

Захватывающие тесты на психологические отклонения: Откройте закрытые стороны своего разума ([url=https://teksty-otklonenij.blogspot.com/2023/12/blog-post.html]https://teksty-otklonenij.blogspot.com/2023/12/blog-post.html[/url]) – это занимательные опросы, предназначенные для исследования глубин сознания. Они поднимают перед участниками разнообразные задачи, нередко ассоциирующиеся с интригующими моментами самопознания. Основная миссия таких тестов – предоставить пользователю шанс на захватывающее времяпрепровождение, но и исследовать свои психологические особенности, расширить самосознание и возможно обнаружить неизвестные грани характера. Такие тесты получили широкое распространение как инструмент самоанализа в интернете и социальных сетях, где они предоставляют пользователям не только развлечение, но и метод самоанализа.

Не забудьте добавить в закладки ссылку на наш ресурс: https://teksty-otklonenij.blogspot.com/2023/12/blog-post.html

Вдохновляющие тесты для женщин: Откройте скрытую силу ([url=https://zhenskie-testy.blogspot.com/2023/12/blog-post.html]https://zhenskie-testy.blogspot.com/2023/12/blog-post.html[/url]) – это занимательные опросы, созданные для глубокого самопознания. Они ставят перед участницами интересные вопросы и задачи, часто вдохновляющие на размышления о гармонии в жизни. Основная миссия этих тестов – дать шанс на захватывающее времяпровождение, а также позволить узнать свои уникальные особенности. Эти тесты получили признание среди женской аудитории онлайн как способ самоисследования.

Не забудьте запомнить ссылку на наш ресурс: https://zhenskie-testy.blogspot.com/2023/12/blog-post.html

Appreciate you sharing, great blog post.Really looking forward to read more. Really Great.

When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each timea comment is added I get three emails with the same comment.Is there any way you can remove me from that service?Appreciate it!

Hi there, this weekend is pleasant for me, for the reason that this occasion i amreading this impressive informative post here at my house.

Увлекательные викторины для обучения и развития: Погрузитесь в мир знаний ([url=https://obrazovatelnye-testy.blogspot.com/2023/12/blog-post.html]https://obrazovatelnye-testy.blogspot.com/2023/12/blog-post.html[/url]) – это познавательные квизы, созданные с целью развлечения с пользой для ума. Они подносят участникам разнообразные вопросы и задания, которые связаны с важными образовательными темами. Основная цель таких тестов – предоставить обучающимся возможность учиться в увлекательной форме, проверить и закрепить полученные знания и обнаружить новые интересные факты. Эти тесты быстро стали популярными в интернете и среди учебных сообществ, где они используются как инструменты для интерактивного обучения и распространения образовательного контента.

Не забудьте добавить наш сайт в закладки для доступа к образовательным тестам: https://obrazovatelnye-testy.blogspot.com/2023/12/blog-post.html

Participating in as different big firms, players get cards that let themto develop towns,2 Player Games – Free Play Two Player Game – Best Games2 player games

Thanks for sharing, this is a fantastic article post. Awesome.

Занимательные тесты для мужчин: Исследуйте скрытую силу ([url=https://testy-dlya-muzhchin.blogspot.com/2023/12/blog-post.html]https://testy-dlya-muzhchin.blogspot.com/2023/12/blog-post.html[/url]) – это занимательные опросы, разработанные для глубокого самопознания. Они ставят перед участниками интересные вопросы и задачи, часто вдохновляющие на размышления о гармонии в жизни. Основная миссия этих тестов – обеспечить шанс на захватывающее времяпровождение, а также позволить узнать эмоциональные грани. Эти тесты завоевали любовь среди мужской аудитории онлайн как инструмент для саморазвития.

Не забудьте запомнить ссылку на наш ресурс: https://testy-dlya-muzhchin.blogspot.com/2023/12/blog-post.html

Hello, yes this article is in fact nice and I have learned lot of things from it about blogging.thanks.

stromectol ingredient ivermectin 1 creamdoes ivermectin kill hookworms ivermectin chewy

The “unsubscribe” feature in emails helps manage spam on phones. Some phone repair shops provide on-site services for added convenience. Quote relevant sources for added depth in your comments. #Telefoni https://twitter.com/A1Expert2023/status/1721862938028376303

Thanks so much for the blog.Really looking forward to read more. Really Great.

I am sure this piece of writing has touched all the internet people, its reallyreally nice article on building up new blog.

Hi my loved one! I want to say that this article is amazing, nice written and come with almost all significant infos. I would like to peer extra posts like this.

Wow, great blog post. Fantastic.

how to help ed ed medications online – pumps for ed

Cplouh — propecia online canadian pharmacy Jmjnkp yhwzkz

Im grateful for the post.Thanks Again. Really Great.

It’s difficult to find knowledgeable people on this topic, however, you sound like you know what you’re talking about! Thanks

Thank you for any other magnificent post. Where else mayjust anybody get that type of information in such an ideal way of writing?I have a presentation next week, and I’m on the look for suchinformation.

Thanks-a-mundo for the article post.Really thank you! Want more.

I enjoy what you guys are up too. Such clever work and exposure!Keep up the superb works guys I’ve included you guys to my blogroll.

Im obliged for the blog post.Really thank you! Will read on…

reat submit, very informative. I wonder why the other expertsof this sector do not realize this. You should proceed your writing.I am sure, you’ve a great readers’ base already!

“E-waste” from discarded phones poses environmental challenges due to toxic components. Phone repair costs vary depending on the type of damage and the model of the phone. Commenting with empathy adds a compassionate touch.

https://twitter.com/A1Expert2023/status/1721862938028376303

Hi there, I log on to your blogs regularly. Your humoristic style is witty, keep itup!

Very informative post.Thanks Again. Keep writing.

Absolutely composed written content, Really enjoyed looking at.

A fascinating discussion is worth comment. I believe that you need towrite more on this topic, it might not be a taboo matter but typically people don’t discusssuch topics. To the next! Best wishes!!

Superb postings, With thanks! canada pharmacy

Wow, great blog.Much thanks again. Will read on…

Hello! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4!Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!Carry on the outstanding work!

Major thanks for the article post. Much thanks again.

My website: смотреть порно изнасилование

I must thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I really hope to see the same high-grade content from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog now

Very good post.Really looking forward to read more. Great.

My website: секс с учителем русское порно

Offer solutions when discussing challenges for a proactive touch.

Stan je kao duga posle kise vaseg dana.

Стол для обеда — это площадка для вкусных моментов в жизни.

https://twitter.com/svadba10x15ru/status/1753742371743830488

Very neat blog article.Thanks Again.

I’m extremely pleased to discover this website. I wanted to thank you for ones time just for this fantastic read!

My website: домашняя мастурбация зрелых

Great blog.Really looking forward to read more. Cool.

Major thanks for the article post. Much thanks again.

My website: xxx solo

Fantastic article.Much thanks again. Fantastic.

Wohh precisely what I was searching for, regards for putting up.

My website: порно фетиш бесплатно

I’m extremely pleased to discover this website. I wanted to thank you for ones time just for this fantastic read!

My website: принудил к сексу

Thank you ever so for you article.Really looking forward to read more. Really Cool.

Skupo https://www.facebook.com/a1expert2013/posts/pfbid0Vr5AHfL7JYHQPWPG7azQUvtn3T5xVYDcDE5GeT52aZYErwyPU9Ggk9QDbCcK4scFl Srpski umetnici dali su značajan doprinos svetskoj umetnosti.

Thanks-a-mundo for the post.Really thank you! Awesome.

My website: жена шлюха

Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Really thank you! Much obliged.

My website: порно молодая брюнетка

Not many writers with proper knowledge of the topics they discuss.

Heya i’m for the first time here. I found this board and I findIt truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you aidedme.

generic ivermectin ivermectin 1 topical cream – ivermectin generic cream

Thank you for the auspicious writeup. It if truth betold used to be a leisure account it. Glance complex to far brought agreeablefrom you! However, how can we keep up a correspondence?

Major thanks for the article post. Much thanks again.

My website: смотреть красивое порно анал

Say, you got a nice blog. Really Great.

Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely useful info specifically the last part 🙂 I care for such information much. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and good luck.

Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I to find It truly helpful & it helped me out a lot. I am hoping to give something again and help others such as you helped me.

canadian pharmacy online ed supplements – ed medicine

Respect to post author, some fantastic information

My website: порно видео соло

Major thankies for the blog post.Much thanks again. Fantastic.

slots games free slots for real money slot games

Very informative blog post.Really looking forward to read more. Will read on…

As a Newbie, I am always searching online for articles that can help me. Thank you

My website: русская лижет очко

It’s actually a great and useful piece of information. I am satisfied that you shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

Aw, this was an incredibly nice post. Spending some time and actual effort to generate a very good article… but what can I say… I hesitate a lot and don’t manage to get anything done.

Thank you for the auspicious writeup. It if truth be told was a amusement account it. Glance advanced to far delivered agreeable from you! However, how could we communicate?

⚡️ สมัครวันนี้ ไม่ต้องทำเทิน💲 ฝากไม่มีขั้นต่ำ ถอนไม่อั้น📱 ฝาก-ถอน ออโต้

Excellent blog you’ve got here.. Itís hard to find high quality writing like yours nowadays. I seriously appreciate individuals like you! Take care!!

Thanks for the complete information. You helped me.

I am incessantly thought about this, thanks for posting.

My website: секс минет

These are actually great ideas in concerning blogging. You have touched some nice things here.Any way keep up wrinting.

hi!,I love your writing very so much! proportion we keep up a correspondence more approximately your post on AOL? I require an expert in this house to unravel my problem. Maybe that is you! Looking forward to look you.

tinder online , tinder dating apptinder sign up

Ponto IPTV a melhor programacao de canais IPTV do Brasil, filmes, series, futebol

My website: русское порно зрелых бесплатно

Nice answers in return of this difficulty with solid arguments and explaining everythingregarding that.

Very good post.Really looking forward to read more. Great.

My website: взрослые лесби

Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative.I am gonna watch out for brussels. I will be grateful if youcontinue this in future. Numerous people will be benefited fromyour writing. Cheers!

the assignments define assignments essay writing service uk best

Itís hard to come by well-informed people for this subject, but you seem like you know what youíre talking about! Thanks

Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Really thank you! Much obliged.

My website: сосет член и глотает сперму

vardenafil purchase – vardenafil online sales vardenafil pill

Hey there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?I’m kinda paranoid about losing everything I’veworked hard on. Any suggestions?

I wanted to thank you for this very good read!! I absolutely enjoyed every bit of it. I have got you book-marked to check out new things you postÖ

Good info. Lucky me I found your blog by chance (stumbleupon). I have saved it for later!

На сайте [url=https://anekdotitut.ru/]https://anekdotitut.ru/[/url] вы окунетесь в мир бескрайнего юмора и смеха. Шутки – это не просто лаконичные истории, а источник веселья, который способен поднять настроение в разной ситуации.

Юмор бывают разнообразные: забавные, добрые, остросоциальные и даже абсурдные. Они могут рассказывать о ежедневных ситуациях, персонажах известных мультсериалов или государственных деятелей, но всегда целью остается вызвать улыбку у публики.

На anekdotitut.ru собрана огромная коллекция анекдотов на самые разные тематики. Вы найдете здесь юмор о животных, семейных отношениях, работе, политике и многие разные. Множество категорий и рубрик помогут вам быстро найти шутку по вашему вкусовой установке.

Независимо от вашего разpoloжения, анекдоты с anekdotitut.ru сделают так, чтобы вы отдохнуть и позабыть о ежедневных проблемах. Этот портал станет вашим верным спутником в мире хорошего настроения и непринужденного смеха.

___________________________________________________

Не забудьте добавить наш сайт https://anekdotitut.ru/ в закладки!

Wohh precisely what I was searching for, regards for putting up.

My website: смотреть арабское порно

There is apparently a bundle to realize about this. I believe you made various nice points in features also.

Советую прочитать эту статью про афоризмы и статусы [url=https://frag-x.ru/aforizmy-i-sovremennye-vyzovy-primenenie-mudryx-slov-v-sovremennom-mire/]https://frag-x.ru/aforizmy-i-sovremennye-vyzovy-primenenie-mudryx-slov-v-sovremennom-mire/[/url].

Также не забудьте добавить сайт в закладки: https://frag-x.ru/aforizmy-i-sovremennye-vyzovy-primenenie-mudryx-slov-v-sovremennom-mire/

Pretty! This was an extremely wonderful article.Many thanks for providing this information.

It is in point of fact a nice and useful piece of info. I’m glad that you just shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

As a Newbie, I am continuously exploring online for articles that can be of assistance to me.

My website: порно онлайн групповой анал

I am incessantly thought about this, thanks for posting.

My website: трансики видео

Советую прочитать эту статью про афоризмы и статусы [url=http://www.03bur.ru/citaty-i-ekologiya-mudrye-slova-o-zabote-o-prirode/]http://www.03bur.ru/citaty-i-ekologiya-mudrye-slova-o-zabote-o-prirode/[/url].

Также не забудьте добавить сайт в закладки: http://www.03bur.ru/citaty-i-ekologiya-mudrye-slova-o-zabote-o-prirode/

Советую прочитать эту статью про афоризмы и статусы [url=http://www.cydak.ru/digest/2009.html]http://www.cydak.ru/digest/2009.html[/url].

Также не забудьте добавить сайт в закладки: http://www.cydak.ru/digest/2009.html

Merely wanna comment that you have a very decent web site, I like the style it really stands out.

Thanks-a-mundo for the post.Really thank you! Awesome.

My website: секс с мамашей

#Antikviteti Skupo https://twitter.com/svadba10x15ru/status/1756959186271781198 Lepota sakupljanja je u raznolikosti predmeta koji se mogu prikupiti. Srbija je poznata po svojim narodnim nošnjama.

Советую прочитать эту статью про афоризмы и статусы [url=http://izhora-news.ru/aforizmy-o-vremeni-uroki-cennosti-momenta/]http://izhora-news.ru/aforizmy-o-vremeni-uroki-cennosti-momenta/[/url].

Также не забудьте добавить сайт в закладки: http://izhora-news.ru/aforizmy-o-vremeni-uroki-cennosti-momenta/

Muchos Gracias for your article.Really thank you! Cool.

My website: порно отсос

Советую прочитать эту статью про афоризмы и статусы [url=https://humaninside.ru/poznavatelno/84196-aforizmy-o-tayne-zhizni-zagadki-mira-v-c.html]https://humaninside.ru/poznavatelno/84196-aforizmy-o-tayne-zhizni-zagadki-mira-v-c.html[/url]

Также не забудьте добавить сайт в закладки: https://humaninside.ru/poznavatelno/84196-aforizmy-o-tayne-zhizni-zagadki-mira-v-c.html/

Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Really thank you! Much obliged.

My website: зрелые писсинг

Советую прочитать эту статью про афоризмы и статусы [url=https://4istorii.ru/avtorskie-rasskazy-i-istorii/129043-aforizmy-o-tekhnologicheskom-progress.html]https://4istorii.ru/avtorskie-rasskazy-i-istorii/129043-aforizmy-o-tekhnologicheskom-progress.html[/url]

Также не забудьте добавить сайт в закладки: https://4istorii.ru/avtorskie-rasskazy-i-istorii/129043-aforizmy-o-tekhnologicheskom-progress.html

Incredible quest there. What happened after? Take care!

Советую прочитать сайт про отопление [url=https://a-so.ru/]https://a-so.ru/[/url]

Также не забудьте добавить сайт в закладки: https://a-so.ru/

Xoilac Tv Trực Tiếp đá Bóng keo nhà cáiĐội tuyển chọn futsal nước ta đã được một trận đấu đồng ý được trước đối thủ đầy sức mạnh Lebanon. Kết trái Bà Rịa-Vũng Tàu vs Bình Phước hôm nay 18h00 ngày 5/5, Hạng nhất nước Việt Nam.

walmart pharmacy – legit canadian pharmacy canadian pharmacy oxycodone

What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively helpful and it has aided me out loads.I hope to give a contribution & aid other customers like its helpedme. Great job.

Советую прочитать сайт про отопление [url=https://artcet.ru/]https://artcet.ru/[/url]

Также не забудьте добавить сайт в закладки: https://artcet.ru/

Very interesting points you have mentioned , regards for putting up. “Lefty Wise guy dont carry wallets, they carry their money in a roll….beaner on the outs” by Donnie Brasco.

Hello mates, fastidious piece of writing and good urging commented at this place, I am truly enjoying by these.

Hello there! I simply would like to give you a huge thumbs up for the excellent information you have right here on this post. I’ll be coming back to your blog for more soon.

Wohh precisely what I was searching for, regards for putting up.

My website: xxx mama

I love what you guys are up too. This kind of clever work and exposure!Keep up the superb works guys I’ve included you guys to my blogroll.

I gotta favorite this site it seems very beneficial handy

My website: порно мама заставляет дочь

Very good written information. It will be valuable to everyonewho usess it, as well as myself. Keep doing what you are doing – can’r wait to readmore posts.Here is my blog lose fat fast