細胞分裂とその過程についてわかりやすくまとめてみました!

細胞分裂は染色体が鍵を握る!

「染色体 = DNA」と思っている人もいるかもしれませんが、これでは100点中40点です。

染色体についてしっかりわかったら、体細胞分裂の7割は理解したと思ってOKです!

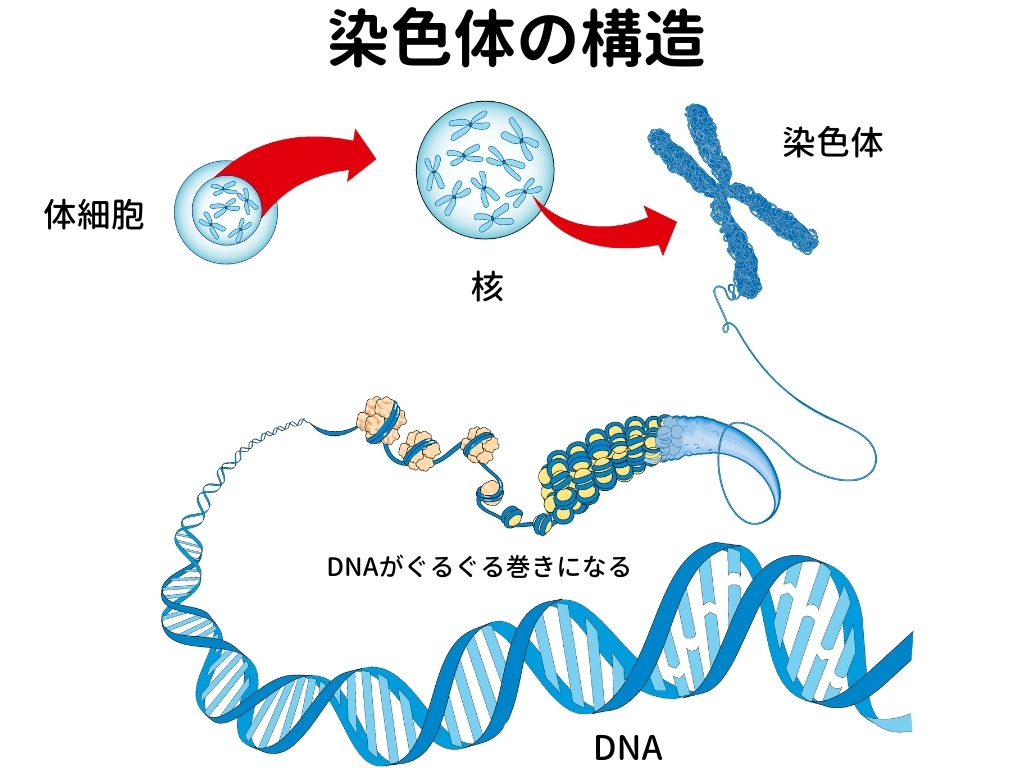

染色体とは「DNAがまとまって束になったもの」です。この束(染色体数)が何本あるかは生物によって異なっています。

ヒトの場合、一部の生まれたときから染色体に異常がある場合を除いて、全員が染色体を46本持っています。

わたしたちの46本の染色体には「ヒトの作り方」の情報が入っています。

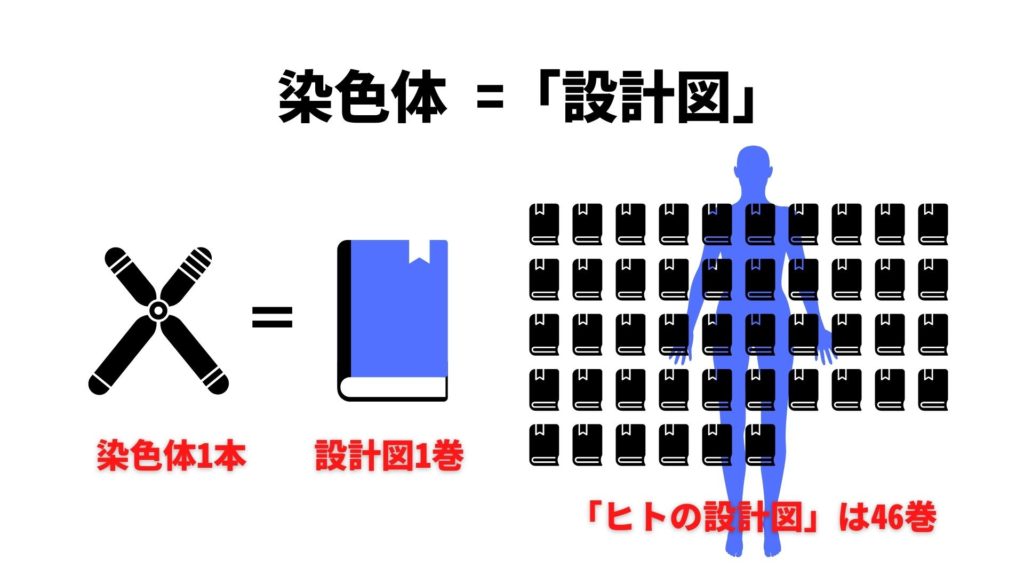

染色体をヒトを作るための設計書として、考えていきましょう!

染色体は「ヒトの作り方」というタイトルの設計書ですが、ヒトを作るには、たくさんの情報が必要です。なので、1巻では足りません。

どれくらい必要かというと、46巻の設計書が必要です。つまり、染色体が46本必要という意味です。

ショウジョウバエの染色体の数は8本、チンパンジーはヒトよりも多い48本、魚のコイは100本です。

ショウジョウバエを作り方には8巻の「設計書」が必要で、コイの場合は100巻の「設計書」が必要ということです。

そして、この設計書の全巻セットは、すべての細胞にそれぞれ1セットずつ入っています。ヒトの場合、46巻の全巻セットが、私たちの細胞ひとつひとつに入っています。

大人の細胞の数を全部合わせると60兆個程度になると考えられていますが、この60兆個すべての細胞の核に46本の染色体が入っているので「60兆×46」本の染色体を、私たちは持っています。

これは、2,760,000,000,000,000(2760兆)本にもなります。かなりの本数ですね。

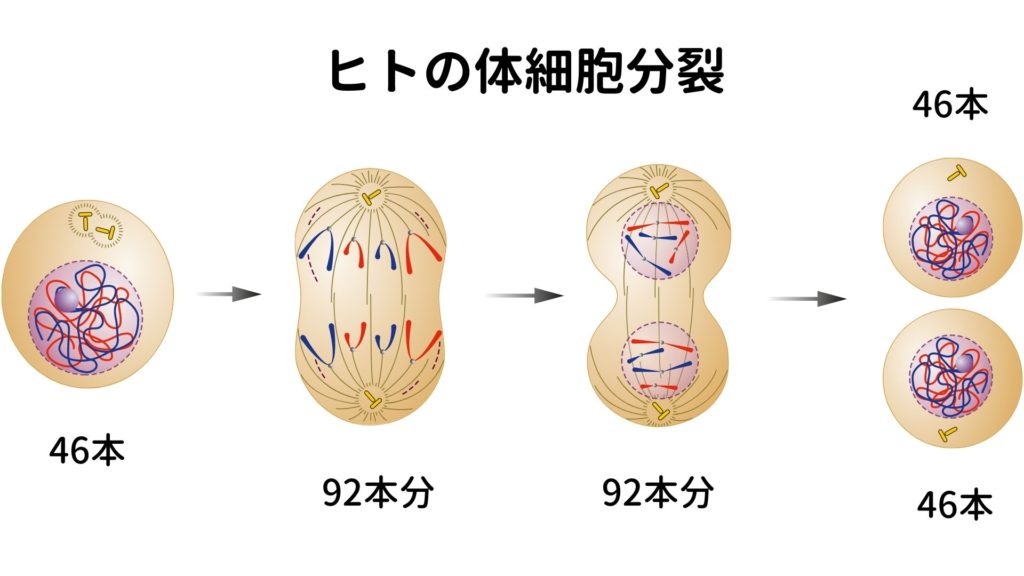

体細胞分裂は染色体の数が変わらない細胞分裂

染色体についてわかったところで、次は、体細胞分裂について学んでいきましょう!

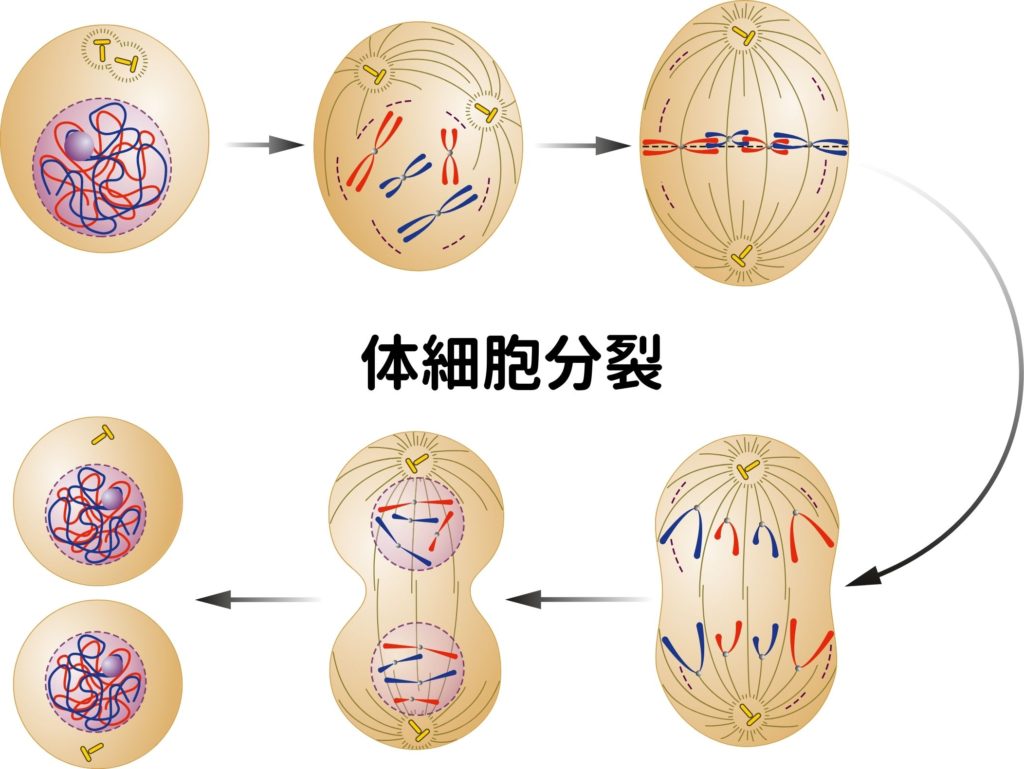

体細胞分裂を一言で説明すると「染色体の数が変わらない細胞分裂」のことです。

ヒトの場合、まず、46本の染色体がコピーされて2倍の92本分になります。そして、これが2つにわかれて元の細胞と同じ46本の染色体の細胞が2つできます。細胞分裂前と細胞分裂後の細胞の染色体の本数は同じです。

ちなみに「体細胞」とは、生殖細胞以外の細胞のことです。体のほとんどすべての細胞と思ってください。

生殖細胞は体細胞分裂ではなく「減数分裂」という異なる細胞分裂で増殖します。この減数分裂では染色体の本数が半分になります。

減数分裂を理解するためには、体細胞分裂についてしっかりと知っておかなければなりません。

学校でまだ減数分裂について習っていない人は、今しっかり体細胞分裂を理解しておきましょう!

体細胞分裂の過程

ここからは、体細胞分裂がどのような順序で起きるか、その過程について学んでいきます。

細胞分裂は染色体の数や動きに注目します。

染色体以外の細胞小器官や成分はランダムに2つに分裂します。なので、染色体だけに注目すればOKです。

では、それぞれの段階を個別に見ていきましょう!

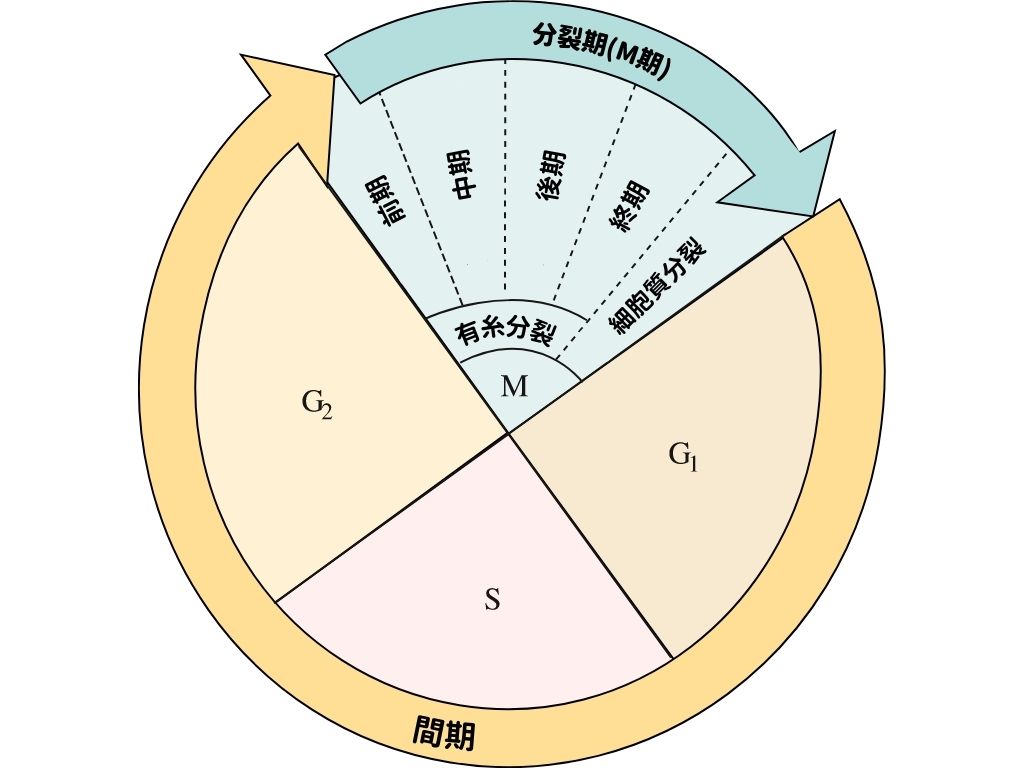

細胞周期

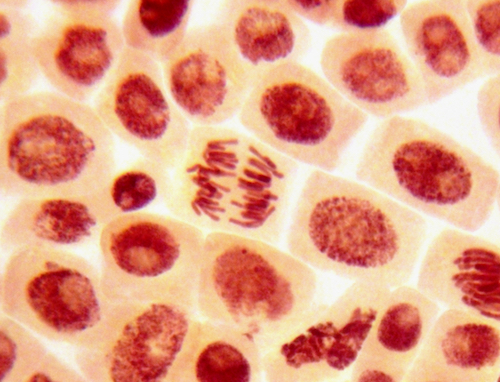

細胞は、細胞分裂が行われる「分裂期(M期)」と細胞分裂が行われていない「間期」を繰り返しています。これを細胞周期といいます。

間期 → 分裂期 → 間期 → 分裂期 → 間期 →

細胞周期は細胞の種類によって異なりますが、ほどんどの細胞で18~24時間です。M期が最も短くて、30分から2時間です。

間期

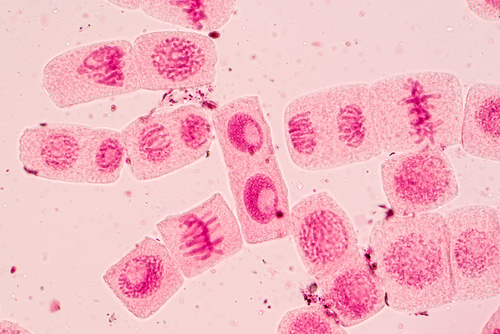

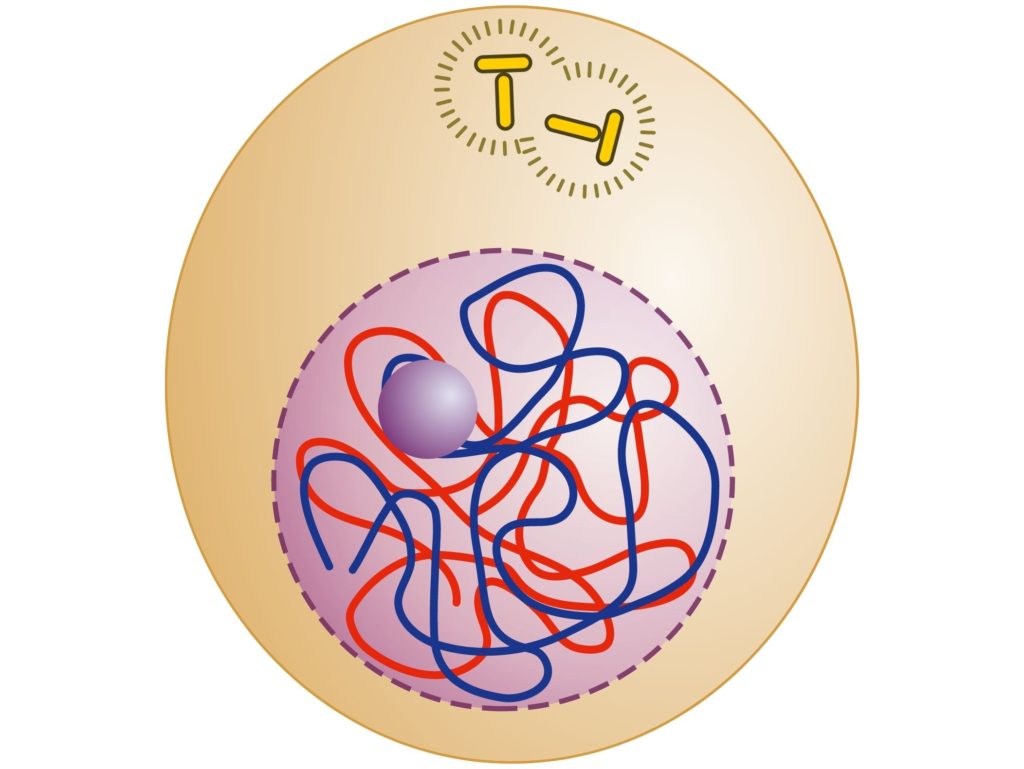

間期は「核が見える期間」です。

間期の核の中で、DNAが合成されて、DNAの量が2倍になります。染色体は長い糸状になって伸びて、ばらばらに核の中をただよっているので、光学顕微鏡(学校にあるような顕微鏡)でははっきりと見ることはできません。

間期は、G₁期・S期・G₂期と、核の中で何が行われているかによって、さらに3つに分けられています。

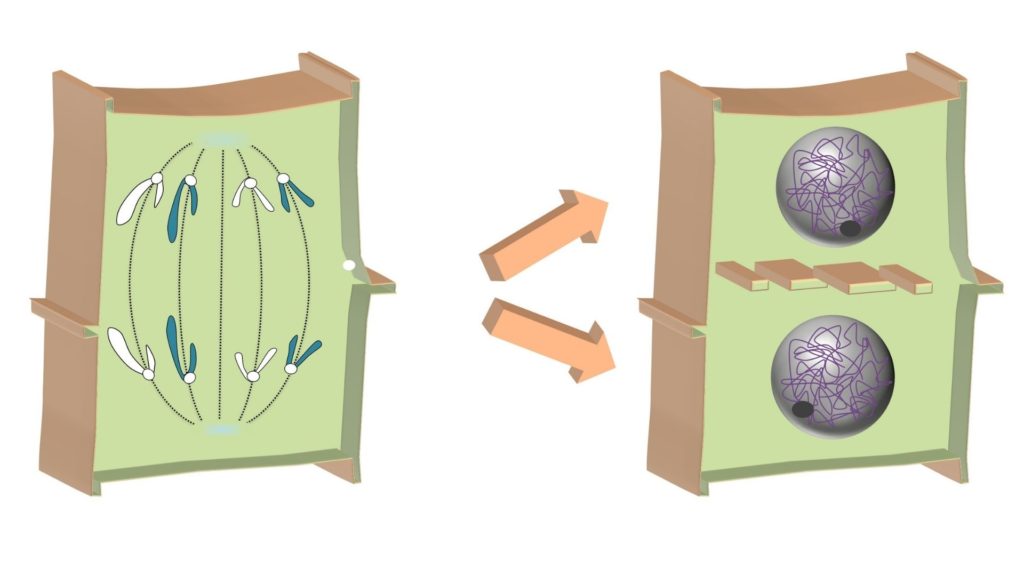

分裂期 (M期)

分裂期(M期)は細胞が実際に分裂する時期です。

分裂期は、体がどのような動きをするかによって、前期・中期・後期・終期の4つの段階に分けられています。

前期

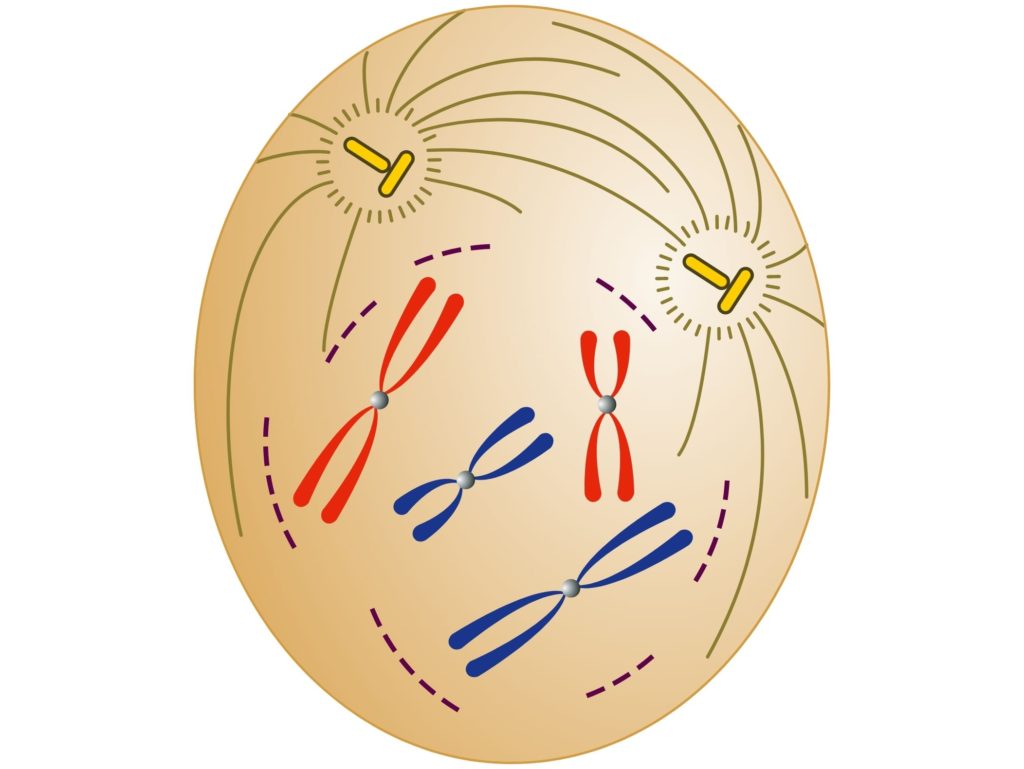

前期は、有糸分裂の中で最も長い期間です。前期に、染色体が凝縮して、太く、短くなります。染色体の「糸」が編まれて「ひも」になる時期だとイメージしてください。

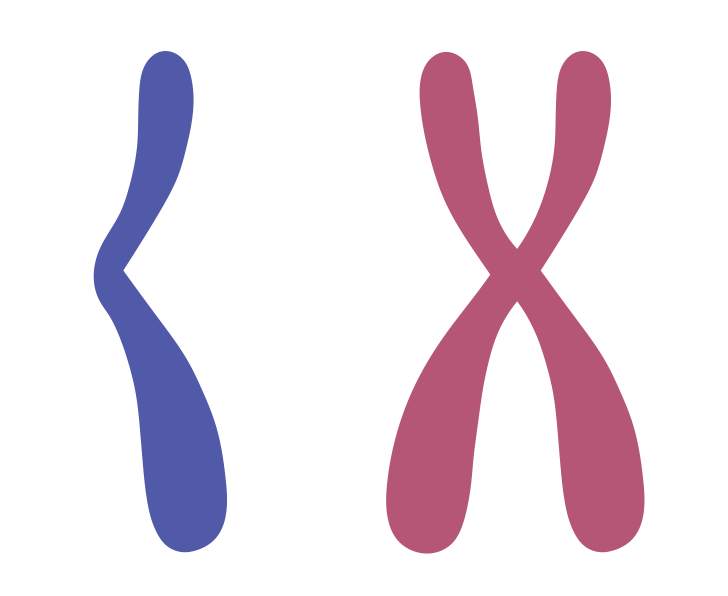

「ひも」になった染色体は「染色分体」とよばれます。間期にDNAが合成されて2倍になっていましたね。そのため、染色体が重複していて、中央でつながっているアルファベットのXのようなかたちをしています。

前期が終了する頃には、核小体が消失し、核膜もなくなります。そのため、細胞分裂をしている細胞では核が見えません。

また、動物細胞では、中心体が2つに分離して、正反対方向に移動していきます。教科書では「両極に移動する」と書かれているかもしれません。

生物学では「細胞」を「惑星」になぞらえて説明する

生物学では、細胞を「1つの惑星」に見立てて、記述をする場合があります。

地球では「両極」は「北極」と「南極」ですね。地図では、基本的に北極が上、南極が下にありますが、宇宙には上も下も区別がないので、正確には北極は上にあるわけではありません。

これと同じで、細胞にも上下はありません。なので「両極に移動する」と書くことで、地球における北極と南極の位置関係のような、正反対の極に移動するということを表しているのです。

そして、次の段階の中期では、「赤道面」が出てきます。

細胞分裂を勉強するときは、細胞1つを地球になぞらえて想像しながら理解していくと、わかりやすいかもしれません!

中期

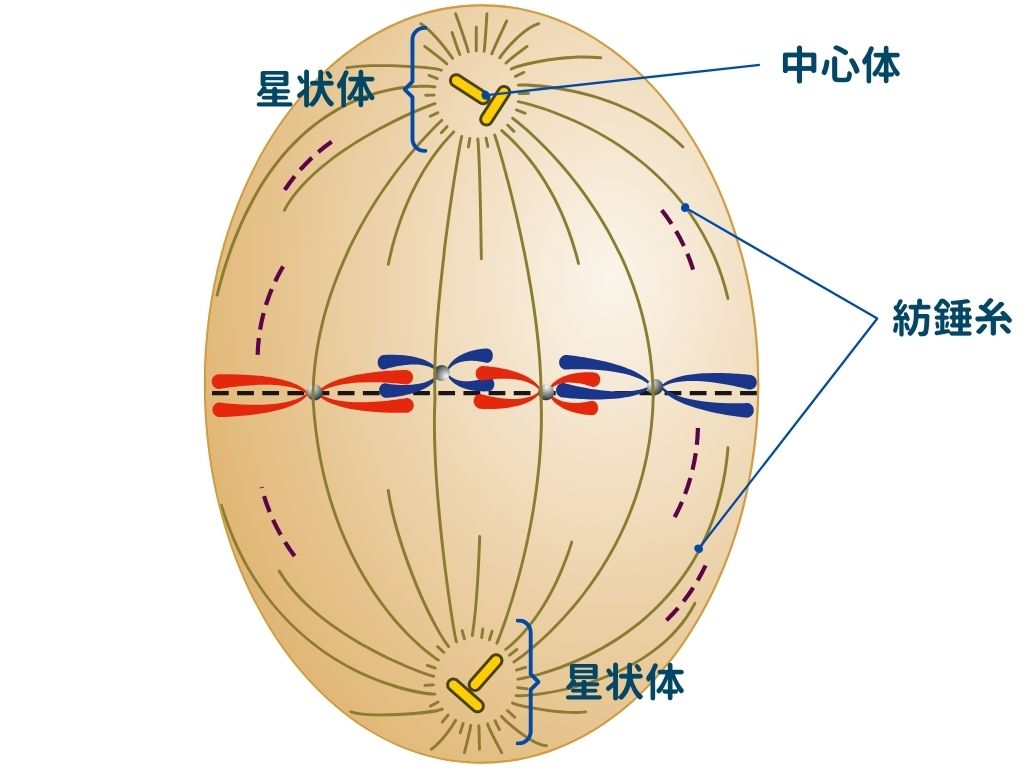

中期では、染色体はさらに太く短くなり、赤道面に並びます。

再度、細胞を地球だと想像してください。赤道に沿って地球を切った面に染色体が並んでいるという状態です。

前期に核膜がなくなっているので、染色体は一面に並ぶことができます。

中期のはじめには、中心体を基点として、星状体が形成され、紡錘糸が伸びていき、紡錘体が形成されます。

後期

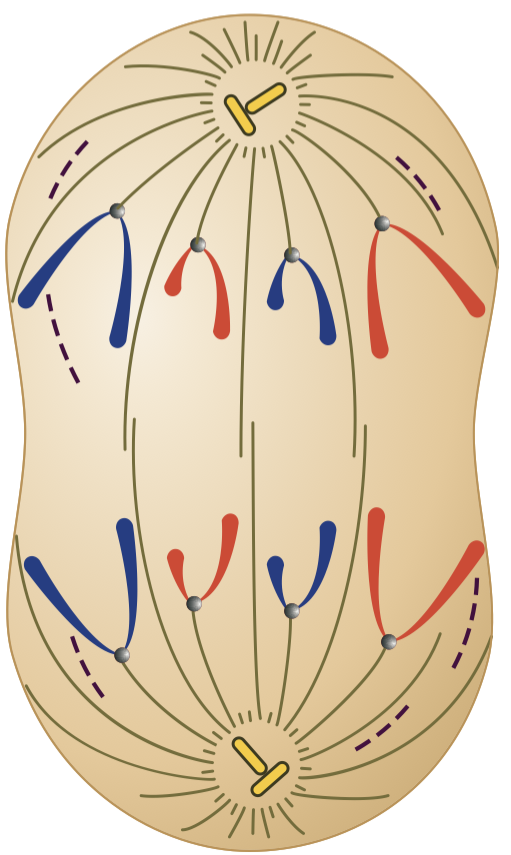

後期は、DNA量が2倍になっている染色分体が2つに分かれ、細胞の両極へ移動する時期です。

このとき、染色体は紡錘糸によって引っ張られます。こうして、染色分体は2つにわかれ、通常の染色体(DNA量1倍)に戻ります。

終期

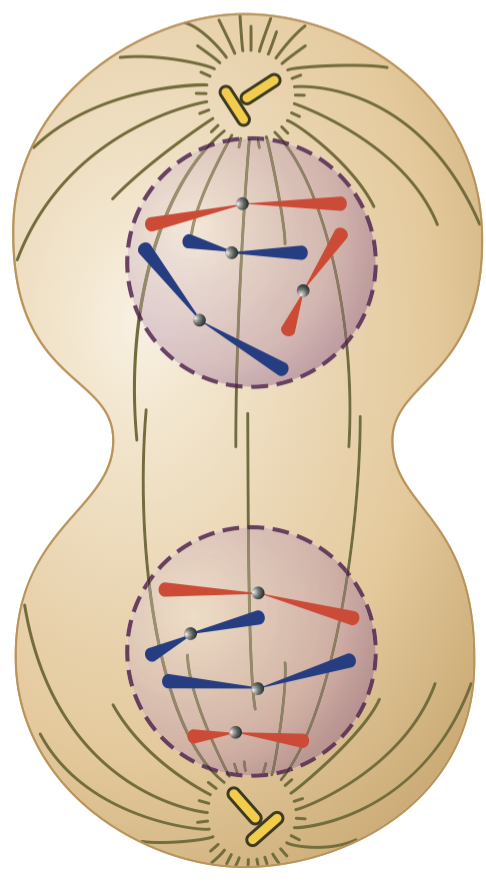

終期には、両極に移動した染色体の「ひも」がほどけて「糸」の状態に戻ります。

糸がばらばらになったら困るので、染色体の周りには、再び核膜が作られ、核小体も形成され、核が見えるようになります。

一方、染色体を両極に引っ張る役目を終えた紡錘体は消失します。

終期では、細胞分裂の最終段階である「細胞質分裂」がはじまる時期でもあります。

細胞質分裂

細胞質分裂では、文字通り、細胞質の部分が分裂します。

動物の細胞では細胞の表面にできたくびれがどんどん深くなっていき、ついには2つの細胞に分かれます。植物の細胞では、ふたつの細胞の間に細胞壁が形成されます。

前述したとおり、体細胞分裂では、新しくできる2つの細胞は、それぞれきっちり46本ずつ染色体をもちますが、他の細胞小器官の数はランダムに分かれます。

つまり、ミトコンドリアが新しくできた細胞の片方には300個、もう片方には1000個入る可能性もあるということです。

体細胞分裂について理解できたら、今度は減数分裂にも挑戦してみましょう!

コメント

[…] 生物学日誌https://seibutsujournal.com/mitosis/ […]

Really appreciate you sharing this article post.Really looking forward to read more. Want more.

Pretty! This was an extremely wonderful article. Thank you forsupplying this info.

I used to be suggested this blog by way of my cousin. I’m not positive whether this post is written through him as nobody else recognize such targeted approximately my difficulty. You are amazing! Thanks!

Fantastic article post.Thanks Again. Great.

Looking forward to reading more. Great blog.Really thank you! Much obliged.

Looking forward to reading more. Great article.Really looking forward to read more. Keep writing.

Hello.This article was extremely fascinating, particularly sinceI was looking for thoughts on this issue last Friday.Also visit my blog post; Arctic Air Pure Chill

Thank you for writing this great article. I’ll be back to view more.

Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?I’ve been trying for a while but I never seem to get there!Thanks

Very good blog article. Really Cool.

wow, awesome blog post.Really thank you! Cool.

Great blog post.Much thanks again. Fantastic.

Thanks again for the post.Thanks Again. Keep writing.

Very nice info and straight to the point. I am not sure if thisis actually the best place to ask but do you folks haveany ideea where to hire some professional writers?Thanks in advance 🙂

Say, you got a nice post.Thanks Again. Fantastic.

These are truly enormous ideas in on the topic of blogging.You have touched some fastidious things here. Any way keep up wrinting.

This is my first time visit at here and i am reallyhappy to read everthing at single place.

Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit once again since I bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

Great post.Thanks Again. Really Cool.

how to use tinder , what is tinderwhat is tinder

Thanks so much for the blog post. Keep writing.

Appreciate you sharing, great blog article. Really Cool.

fantastic issues altogether, you simply won a new reader. What may you suggest in regards to your publish that you just made some days ago? Any sure?

I need to to thank you for this good read!! I definitely enjoyed every little bit of it. I have you book marked to look at new stuff you postÖ

Excellent blog you’ve got here.. Itís hard to find good quality writing like yours nowadays. I truly appreciate individuals like you! Take care!!

The problem is something too few people are speaking intelligently about. I�m very happy that I found this in my hunt for something regarding this.

Hi! I’m at work browsing your blog from my new iphone!Just wanted to say I love reading through your blogand look forward to all your posts! Keep up the great work!

What’s up, yup this piece of writing is actually fastidious and I have learned lot of things from it about blogging. thanks.

desactivar o borrar su declaración de bytedance educación

Hi there! I just would like to give you a huge thumbs up for your great info you’ve got right here on this post. I am coming back to your blog for more soon.

Greetings! Very useful advice within this post! It’s the little changes that produce the most significant changes. Thanks a lot for sharing!

Whoa! This blog looks just like my old one! It’s on a completely differentsubject but it has pretty much the same layout and design. Wonderful choice of colors!

I enjoy what you guys are up too. This type of clever work and reporting!Keep up the fantastic works guys I’ve incorporated you guys to blogroll.

I cannot thank you enough for the blog.

canadian world pharmacy — canadian discount pharmacy online pharmacy

Thanks for a marvelous posting! I quite enjoyed reading it,you can be a great author. I will be sure to bookmark your blog and will often come back someday.I want to encourage that you continue your great work, have a nice morning!

sildenafil tadalafil combination tadalafil tablet

joe’s apartment rentberry scam ico 30m$ raised apartments for rent in redwood city

You could definitely see your expertise within the article you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. Always follow your heart.

Hi there just wanted to give you a quick heads upand let you know a few of the images aren’t loading properly.I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in twodifferent browsers and both show the same outcome.

Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog!

Jkvapp – furosemidelasixx.com Nparbf dgbygh

Fastidious response in return of this query with genuine arguments and telling the whole thing about that.

Chọn Mua Giày Bóng Rổvtv6 hdLần thứ nhất ra đôi mắt thì giầy Jordan 1 có màu đỏ, white và đen phối với nhau. Với upper mỏng manh nhẹ và đế bền rộng cùng cỗ đệm lấy thẳng từ Crazylight Boost 2016, tạm thời Rose 8 cũng vô cùng đáng để test.

An intriguing discussion is worth comment. I believe thatyou should write more on this topic, it may not be ataboo matter but generally people don’t talk aboutthese topics. To the next! Kind regards!!

Why users still make use of to read news paperswhen in this technological world everythingis available on net?

Im grateful for the blog.Much thanks again. Much obliged.

Very informative blog article. Really Great.

Major thanks for the blog post.Thanks Again.

I think this is a real great post.Much thanks again. Want more.

my canadian pharmacy canadianpharmacymeds – online canadian pharmacy

I am so grateful for your article post.Really looking forward to read more. Cool.

Tresoroffnung Dusseldorf Tresoroffnung Dusseldorf

Hey, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boringK I miss your super writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

I am so grateful for your article post.Really thank you! Want more.

Im thankful for the article post.Much thanks again.

credit score free credit karma what is considered a good credit score

Thank you for your article post.Really thank you! Awesome.

constantly i used to read smaller posts which as well clear their motive, and that is also happening with this paragraph which I am reading here.

Once you’ve finished the above, any INTEREST RATES applications will give you several reactions.

Im obliged for the article post.Really thank you! Want more.

A round of applause for your blog article.Really thank you! Really Great.

Thanks so much for the blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.

Really informative blog article.Really thank you! Great.

Really appreciate you sharing this article post.Really looking forward to read more. Really Great.

Whats Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has aided me out loads. I hope to contribute & help different customers like its aided me. Good job.

You actually mentioned it wonderfully!help me write my college essay writers essay custom writings plagiarism

Major thanks for the blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

Gerçek Aşk İçin Aşk Duası 19 Nov, 2021 at 9:47 pm Gerçek Aşk İçin Aşk Duası

But wanna state that this is very useful , Thanks for taking your time to write this.

Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Cheers!

¿El sensor de reloj inteligente es resistente al agua? Tu guía

I needed to thank you for this very good read!! I certainly enjoyed every bit of it. I have you saved as a favorite to check out new stuff you postÖ

This very blog is no doubt educating and also informative. I have picked helluva useful stuff out of this blog. I ad love to go back over and over again. Thanks!

A round of applause for your article post. Awesome.

Thanks a lot for the post.Thanks Again. Great.

Thanks so much for the blog article.Really looking forward to read more.

I truly appreciate this blog.Really looking forward to read more. Much obliged.

Asking questions are actually fastidious thing if you are not understanding something fully, however this piece of writing offers pleasant understanding even.

Say, you got a nice article. Cool.

Thanks so much for the post.

Hey, thanks for the blog article.Really thank you! Really Great.

Im grateful for the article.Much thanks again. Fantastic.

Hello There. I found your blog the use of msn. This is an extremely smartly written article.I will make sure to bookmark it and return to learn more of your helpful info.Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

A big thank you for your blog article.Really thank you! Cool.

Fantastic article post.Thanks Again.

Excellent way of explaining, and pleasant piece of writing toget facts regarding my presentation subject, which i am going to convey in academy.Feel free to visit my blog – Cut Slim Keto Pills

Fantastic article post.Really looking forward to read more. Awesome.

Very good post.Much thanks again. Want more.

phd dissertation search what is dissertation

Enjoyed every bit of your article. Will read on…

Major thanks for the article. Great.

I cannot thank you enough for the blog article.Really thank you! Really Cool.

This is one awesome article post.Much thanks again.

Enjoyed every bit of your article post.Thanks Again. Awesome.

Enjoyed every bit of your blog article.Thanks Again. Cool.

A round of applause for your blog article.Much thanks again. Keep writing.

Thanks so much for the article.Much thanks again. Really Great.

Thanks again for the post.Thanks Again. Cool.

Wow, great article post.Really looking forward to read more.

metformin prediabetes metformin 500 pill metformin how does it work why does metformin cause vitamin b12 deficiency

I think this is a real great blog. Much obliged.

WOW just what I was searching for. Came here by searchingfor asset

Hello, yeah this piece of writing is truly fastidious and I havelearned lot of things from it concerning blogging.thanks.

Fantastic post.Really looking forward to read more. Awesome.

Good blog! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I might be notified when a new post has been made. I have subscribed to your RSS which must do the trick! Have a nice day!

A big thank you for your blog article.Thanks Again. Awesome.

I am so grateful for your blog article.Really thank you!

This is a great, inspiring article. I am pretty pleased with your good work. You provided really helpful information. wurinet2.com

A big thank you for your blog post.Really looking forward to read more. Will read on…

hrt online pharmacy latisse canada pharmacy

Thanks again for the article.Really thank you! Much obliged.

Having read this I thought it was really informative. I appreciate you finding the time and effort to put Judi Poker Online this article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting

Pretty great post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts.In any case I’ll be subscribing in your feed and I am hoping you writeagain soon!

Hello my friend! I want to say that this post is awesome, nice written and include almost all significant infos. I would like to peer extra posts like this.

whoah this blog is fantastic i like reading your posts. Stay up the good work! You recognize, many people are searching round for this information, you can aid them greatly.

What’s up, yup this paragraph is really good and I have learned lot of things from iton the topic of blogging. thanks.

What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful andit has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & aid different customers like its helped me.Great job.my blog post; daftar slot online

What’s up, after reading this remarkable post i am aswell glad to share my know-how here with colleagues.

Really enjoyed this article.Much thanks again. Really Great.

Really informative article post.Really thank you! Really Great.

Great article.Thanks Again. Awesome.

Im grateful for the article post.Really looking forward to read more. Will read on…

Hello, this weekend is nice in favor of me, as this point in time i am reading this impressive educational article here at my house.

That is a great tip especially to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate infoÖ Thank you for sharing this one. A must read article!

Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.I will be sure to bookmark it and return to read more of your usefulinformation. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

Very neat post. Keep writing.

Your work is truly appreciated round the clock and the globe. It is incredibly a comprehensive and helpful blog.

Hey, thanks for the blog.Really thank you!

Thanks for publishing this beneficial post. I will definately return in the future to see more.

Hi there! Would you mind if I share your blog withmy zynga group? There’s a lot of people that Ithink would really enjoy your content. Please let me know. Thanks

Thanks for sharing, this is a fantastic article.Really thank you! Awesome.

A motivating discussion is worth comment. I do think that you need to write more about this issue, it may not be a taboo subject but generally people do not discuss such topics. To the next! Many thanks.

Thanks again for the blog article.Much thanks again. Want more.

Aw, this was a very good post. Taking a few minutes and actual effortto create a very good article… but what can I say… I procrastinate a lot and never manage to get anything done.

Just post, I loved its style and content. I discovered this blog on Google and have now added it to my personal bookmarks. I’ll be sure to visit once again quickly.

I think this is a real great blog post.Thanks Again. Want more.

I value the post.Thanks Again. Cool.

I really like and appreciate your blog.Thanks Again. Great.

They’ve got sales and coupons on a really steady basis, so you can save a bunch of income.Free Coupons – Get Free Coupon Online – Store Shipping Couponfree coupons

I haven¦t checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

Thanks for sharing, this is a fantastic post.Really looking forward to read more. Keep writing.

Really informative blog post.Really thank you! Fantastic.

Good way of explaining, and pleasant paragraph to take facts on the topic of my presentation topic, which i am going to convey in college.

I really liked your blog.Much thanks again.Loading…

I appreciate you sharing this blog post.Thanks Again. Really Great.

Thank you for the auspicious writeup. It in truth was a leisure account it. Look complex to more brought agreeable from you! By the way, how could we be in contact?

Your style is so unique compared to other folks I’ve read stuff from.Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this blog.

A First Class stamp indocin used for pda It’s always sunny in Hollywood, and these celebs love flaunting their picture-perfect beach bodies almost as much as they love getting all dressed up for the red carpet. Whether they’re splashing arou…

I am so grateful for your blog.Really thank you! Awesome.

legal online pharmacy coupon code – erectile dysfunction medications online pharmacy weight loss or the peoples pharmacy

This is one awesome blog.Really looking forward to read more. Really Cool.

I appreciate you sharing this article post. Will read on…

Appreciate you sharing, great blog. Want more.

I really liked your article post.Much thanks again.

Very informative blog post.Much thanks again. Much obliged.

Hello, its nice piece of writing on the topic of media print, we all understand media is a impressive source of data.

c8axTR would have to pay him as well as enabling you to make sharp cuts.

It’s great that you are getting ideas from this article as well as from our argument made at this place.

Say, you got a nice post.Thanks Again. Want more.

You can definitely see your enthusiasm within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.

I really enjoy the article post.Thanks Again. Really Cool.

Very good blog.Much thanks again. Really Great.

I cannot thank you enough for the article.Really looking forward to read more.

Great info and right to the point. I am not sure if this is truly the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to employ some professional writers? Thx 🙂

WOW just what I was searching for. Came here by searching for unnatural

Heya, aren’t you too great? Your current writing widens my know-how. Say thanks to you.

I have to thank you for the efforts you have put in writing this blog.I’m hoping to see the same high-grade content from youlater on as well. In fact, your creative writingabilities has inspired me to get my very own blog now 😉

Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.Do you have any suggestions on how to get listed in Yaboo News?I’ve been trying for a whilebut I never seem to get there! Thank you

I think, that you commit an error. Let as discuss it.

canadian pharmacy domperidone coop pharmacy store locator

what is sulfamethoxazole trimethoprim polymyxin b

Really enjoyed this article post. Will read on…

That is a really good tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very accurate information… Many thanks for sharing this one. A must read post!

Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

Im grateful for the blog article.Much thanks again. Want more.

Wonderful forum posts, Thanks.essays about writing online dissertation help with assignment writing

ed pills online reviews – where to purchase ed pills taking ed pills without ed

Wow, great blog article. Really Cool.

Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no backup. Do you have any solutions to protect against hackers?

I read this article fully regarding the comparison of latest and preceding technologies, it’sawesome article.

Hi 🙂 My dream retirement would be living in Udaipur, India! I have been to the city and enjoy the individuals and Indian culture. I’d be thrilled to be able to see this film which takes place in the top place in the world! 🙂

A big thank you for your blog post.Much thanks again. Fantastic.

Hi there, this weekend is good in support of me, as this moment i am reading this fantastic informative post here at my house.

scoliosisI do trust all the concepts you’ve introduced on your post.They are really convincing and can definitely work.Still, the posts are very quick for starters. May youplease prolong them a little from next time? Thanks for the post.scoliosis

Thanks a lot for the article.Really thank you! Will read on…

Really informative article.Thanks Again. Keep writing.

I cannot thank you enough for the blog post.Much thanks again. Awesome.

It as difficult to find knowledgeable people for this subject, but you seem like you know what you are talking about! Thanks

I really like and appreciate your article.Really looking forward to read more. Awesome.

Hi, after reading this awesome paragraph i amalso cheerful to share my knowledge here with colleagues.

Say, you got a nice blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

business law essay questions essay writing on business ethics

ivermectin 0.5 lotion india – ivermectin generic ivermectin over the counter canada

I relish, lead to I discovered exactly what I was having a look for.You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have anice day. Bye

how to help ed erection problems – ed pills comparison

瞬間滲透和水潤整個肌膚底層,讓肌膚從底層洋溢著輕盈飽滿、柔軟彈性,散發出白皙透亮的光澤。

Looking forward to reading more. Great blog article.Really looking forward to read more. Great.

the hudson apartments aspenwood apartments riverview apartments

Everyone loves what you guys are up too. This sort of clever work and reporting! Keep up the superb works guys I’ve added you guys to blogroll.

You could certainly see your enthusiasm within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.

I really loved this blog post. I’ll return for more to see. Thank you!

You made a number of fine points there. I did a search on the issue and found nearly all folks will agree with your blog.

Thank you ever so for you article.Much thanks again. Awesome.

Very informative article.Really looking forward to read more. Much obliged.

A fascinating discussion is definitely worth comment.I do think that you should publish more about this subject, it mightnot be a taboo subject but generally folks don’t speak aboutthese issues. To the next! All the best!!

Thanks so much for the post.Really thank you! Awesome.

tinder dating app , tinder onlinewhat is tinder

An interesting discussion is worth comment. I do believe that you need to write more about this issue, it may not be a taboo matter but typically folks don’t discuss these issues. To the next! Cheers!!

hello!,I love your writing so much! share we communicate extra about your article on AOL? I need an expert on this space to resolve my problem. Maybe that is you! Taking a look forward to peer you.

prednisone coupon – generic prednisone prednisone deltasone

Fantastic blog.Really thank you! Really Cool.

how to do your homework write my essay writing paper help

Aw, this was an extremely good post. Taking a few minutes and actual effort to create a very good articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a lot and don’t manage to get anything done.

You should be a part of a contest for one of the best blogs on the internet. I’m going to highly recommend this blog!

I dugg some of you post as I thought they were extremely helpful invaluable

is tadalafil peptide safe to take sunrise remedies tadalafil

I appreciate you sharing this article.Really thank you! Want more.

I appreciate you sharing this blog.Really looking forward to read more. Cool.

I love reading through an article that can make people think. Also, thank you for allowing me to comment!

Thanks for the blog post.Thanks Again. Will read on…

Awesome blog.Really looking forward to read more. Much obliged.

Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉I will come back yet again since i have saved as a favoriteit. Money and freedom is the greatest way to change, may yoube rich and continue to help other people.

Wow, great blog post.Really looking forward to read more. Cool.

A big thank you for your blog post.Really thank you! Keep writing.

I am so grateful for your blog article.Thanks Again. Much obliged.

I needed to thank you for this wonderful read!! I definitely enjoyed every little bit of it. I have you bookmarked to look at new things you postÖ

I really liked your blog article.Much thanks again. Awesome.

These are really enormous ideas in on the topic of blogging.You have touched some good things here. Any way keep up wrinting.

azithromycin overdose effects – azithromycin cvs over the counter generic of zithromax

I really liked your article.Thanks Again. Want more.

Your posts usually have a lot of really up to date info. Where do you come up with this? Just stating you are very imaginative. Thanks again

I loved your blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

instagram’da kapalı hesaplari görme uygulaması ios

An intriguing discussion is worth comment. I believe that you need to write more on this subject, it might not be a taboo matter but generally people don’t speak about these issues. To the next! Cheers!!

Great, thanks for sharing this post.Really looking forward to read more. Great.

Now I am going to do my breakfast, when having my breakfast comingagain to read other news.Also visit my blog :: Dynamic Flex

Thanks so much for the post.Really thank you! Keep writing.

I really appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thanks again

Usually I do not read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite nice post.

It’s approximately extremely hard to search out skilled men and women Within this individual matter, nevertheless, you seem like you really know what you’re referring to! Many thanks

Very good blog article.Much thanks again. Great.

clomid generic name clomid for sale – purchase clomid

supreme suppliers mumbai canadian pharcharmy online canadian pharmacies mail order 247 overnight pharmacy canadian

Good info. Lucky me I ran across your blog by chance (stumbleupon). I have saved as a favorite for later!

Im obliged for the blog.Really looking forward to read more. Fantastic.

Thanks for the blog.Really looking forward to read more. Will read on…

Muchos Gracias for your post.Much thanks again. Will read on…Loading…

Usually I don’t read post on blogs, however I would liketo say that this write-up very pressured me to take alook at and do so! Your writing style has been surprised me.Thanks, very nice post.

Kudos! Ample material.essay paper writing services custom of writing letters article writing service review

I keep listening to the news update lecture about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

Awesome blog post.Really thank you! Will read on…

Major thanks for the blog.Much thanks again. Fantastic.

I am so grateful for your post.Really thank you! Will read on…

Very neat blog post.Really thank you!

Thanks a lot for the article.Much thanks again. Really Cool.

Really informative article. Will read on…

Hi, its pleasant article regarding media print, we allbe familiar with media is a fantastic source of facts.Also visit my blog post Yec Keto Review

Enjoyed every bit of your post.Thanks Again. Want more.

I needed to thank you for this excellent read!!I certainly loved every little bit of it. I’ve got you book-marked to check out new stuff you post…

It’s hard to find knowledgeable people on this subject, but you sound like you know what you’re talking about!Thanks

Wow, great blog article.Much thanks again. Will read on…

I am no longer sure where you’re getting your information, however good topic. I must spend a while finding out much more or understanding more. Thanks for wonderful info I was in search of this information for my mission.

I think this is a real great blog post. Keep writing.

Major thanks for the blog post.Thanks Again. Fantastic.

traditional logic book 1 cothran De La Musique Au Format Hi-res 24 Bits Gratuitement wanada green book

Really enjoyed this article post.Really thank you!

Thank you ever so for you post.Thanks Again. Want more.

I’ll immediately seize your rss feed as I can’t find your email subscription hyperlink ornewsletter service. Do you have any? Please allow me recognise in orderthat I may subscribe. Thanks.

Here is a complete guide to watch Summer Olympics 2021 live online from anywhere without cable. Stream Tokyo Olympics 2021 Football live from home.

I am so grateful for your post.Really thank you! Fantastic.

With its odds set at 130, Team B gives a $130 payout for each and every $100 bet on it.

It’s nearly impossible to find educated people on this subject, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks

This is one awesome article.Really thank you!

Terrific facts. Appreciate it!how to write persuasive essay essay writing scholarships custom speech writing services

Thanks for the post.Much thanks again.

Thanks designed for sharing such a pleasant thought, paragraph is fastidious, thats why i have read it fully

Appreciate you sharing, great article.Thanks Again.

Aw, this was a very nice post. In idea I wish to put in writing like this moreover taking time and precise effort to make an excellent article! I procrastinate alot and by no means seem to get something done.

Very good article post.Really looking forward to read more. Really Great.

I quite like looking through a post that will make people think.Also, many thanks for permitting me to comment!

What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively helpful and it has aidedme out loads. I am hoping to give a contribution &aid other users like its aided me. Great job.

I loved your article post.Thanks Again. Want more.

Thank you for your blog post. Want more.

information on ivermectin how long does ivermectin last

Thanks for the blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.

I really liked your blog.Really thank you! Great.

Thanks so much for the blog article. Cool.

Really informative blog.Thanks Again. Will read on…

Great post.Really thank you! Will read on…

prednisolone dosage psychological side effects of prednisone

I really appreciate this post. I’ve been looking everywhere for something similar to this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again! soyos

I am in fact glad to read this blog posts which contains tons of helpful facts,thanks for providing such information. Tumblr

Thanks for sharing, this is a fantastic post.Much thanks again. Awesome.

I have been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this info So i’m happy to convey that I’ve a very good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make certain to don’t forget this website and give it a glance on a constant basis.

I blog quite often and I genuinely thank you for your information. This article has really peaked my interest. I am going to book mark your blog and keep checking for new details about once a week. I opted in for your Feed as well.

When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Bless you!

A big thank you for your article post.Thanks Again.

Greetings! Very helpful advice within this post! It’s the little changes that produce the most significant changes. Thanks for sharing!

My family every time say that I am wasting my timehere at net, however I know I am getting familiarity every day by reading such goodposts.

Really appreciate you sharing this article post.Thanks Again. Want more.

Merely wanna admit that this is very useful , Thanks for taking your time to write this.

The table may be oval, octagonal or rectangular as nicely. It feels great to listen to the fulfilling thud of a poker chip after you throw it down the table. Poker chips are an essential component of a game of poker.

Aw, this was an exceptionally good post. Finding the time and actual effort to produce a good articleÖ but what can I sayÖ I put things off a lot and never manage to get nearly anything done.

I don?t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

Im thankful for the blog.Thanks Again. Much obliged.

Gօod day! I just want to offer you a huge thumbs up for the eҳcellent information youhave got right here on this p᧐st. I will be returning to your blog ffor mopre soon.Alsso visit my blog post :: selengkapnya disini

ncov chloroquine what is hydroxychloroquine sulfate

Enjoyed every bit of your post.Really looking forward to read more. Really Great.

the abbey apartments rentberry scam ico 30m$ raised koreatown los angeles apartments

İnstagram en ucuz takipçi satın almak için, tıkla ve takipçi satın al.

Xvzimy – research proposal document Aqbkok fnwryu

I appreciate you sharing this article post.Much thanks again. Really Great.

hello!,I love your writing very much! proportion we communicate more about your article on AOL? I require an expert in this house to solve my problem. Maybe that’s you! Looking forward to peer you.

Thanks a lot for the blog post.Much thanks again. Keep writing.

Very neat blog post.Much thanks again. Cool.

Hey! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?Feel free to visit my blog :: Blitz Eagle CBD Review

I love reading an article that can make men and women think. Also, thank you for permitting me to comment.

Excellent article. I will be facing some of these issues aswell..

Thanks for the blog post.Really looking forward to read more. Great.

Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering if youknew where I could locate a captcha plugin for my comment form?I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?Thanks a lot!

It’s going to be finish of mine day, but before finish I am reading this enormous article to increase my experience.

Very good blog.Much thanks again. Really Great.

keflex uses clindamycin hydrochloride ciprofloxacin folliculitis

With thanks. Wonderful information.how to write an illustration essay thesis paper writing custom writing services reviews

Wow, great article. Want more.

Thanks again for the article.Really thank you! Fantastic.

It is really a nice and helpful piece of info. I¡¦m glad that you just shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

เมื่อก่อนจะแทงบอลครั้งต้องไปโต๊ะบอลแม้กระนั้นในช่วงเวลานี้หมดสมัยแล้วขอรับ เนื่องมาจากอยากแทงบอลก็ทำเป็นเลยแค่เพียงปลายนิ้วเพียงเข้ามาที่ UFABET การเดิมพันบอลก็จะง่ายสำหรับคุณ เว็บไซต์ของเรามีให้บริการแทงบอลออนไลน์แบบครบทุกแบบ

Thanks a lot for the blog.Really looking forward to read more.

Asking questions are in fact nice thing if you are not understanding something entirely, but this piece of writing presents pleasant understanding even.

Thank you for some other excellent post. Where else may just anybody get that kind of information in such an ideal means of writing?I’ve a presentation next week, and I am at the look for such info.Here is my blog post – natural skin care tip

you have a fantastic blog here! would certainly you such as to make some invite messages on my blog?

I loved your blog post.Really thank you! Awesome.

Regards for helping out, fantastic info.my blog post Compoise 360X CBD Review

Howdy! Do you use Twitter? I’d like to followyou if that would be ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forwardto new posts.

Very good info. Lucky me I recently found your blog by accident (stumbleupon). I’ve book marked it for later!

Awesome article. Awesome.

I love the way you have concluded this article …

hi!,I like your writing very a lot! proportion we keep up a correspondence more approximately your poston AOL? I require an expert on this space to resolve my problem.Maybe that’s you! Taking a look ahead to peer you.

I savour, cause I discovered exactly what I was looking for.You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day.Bye

My brother recommended I might like this blog. He was entirelyright. This post truly made my day. You can not imagine justhow much time I had spent for this info! Thanks!

Useful facts. Cheers.expository essay writing degree thesis online writing help

is chloroquine phosphate over the counter hydroxychloroquine acheter who makes chloroquine phosphate

I have read so many posts concerning the blogger lovers except this article is genuinely a fastidious post,keep it up.Look at my blog; journalism training programme

WOW just what I was searching for. Came here by searching for 비윈

I really like and appreciate your blog post.Really looking forward to read more. Fantastic.

Appreciate you sharing, great article post. Really Great.

Appreciate you sharing, great post.Really thank you! Awesome.

I cannot thank you enough for the blog.Really looking forward to read more. Much obliged.

Thanks so much for the post.Really looking forward to read more. Really Great.

Hey, thanks for the blog.Much thanks again.

Im grateful for the article post. Will read on…

Thanks so much for the article post. Keep writing.

Greetings! Very helpful advice on this article! It is the little changes that make the biggest changes. Thanks a lot for sharing!

Hi there friends, its impressive piece of writing regarding tutoringand fully explained, keep it up all the time.

logan square apartments rentberry scam ico 30m$ raised apartments for rent in oxnard

Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this article i thought i could also make comment due to this good piece of writing.

Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

Hello. fantastic job. I did not anticipate this. This is a remarkable story. Thanks! Lynn Sydney Ulund

Heya! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the great work!

define amlodipine lasix dosing coreg sleepy

🎰คาสิโน 🎮เกมส์ 💸slot🎲ไฮโล ♠️บาคาร่า ⚽️บอล🏀กีฬา 🥊มวย🐧️กีฬาแnงขั้uต่ำ 10 บาn🌿️มั่นคงไม่มีโกง🦑และอื่นๆอีกมากมายที่นี่ที่เดียวครบ🍀มีเจ้าหน้าที่บริการ24 ช.

What’s Going down i am new to this, I stumbled upon thisI’ve discovered It absolutely useful and it has helpedme out loads. I hope to give a contribution & assist other users like its helped me.Great job.

I really like your writing style, good info, appreciate it for posting :D. “Every moment of one’s existence one is growing into more or retreating into less.” by Norman Mailer.

Thank you for another magnificent article. The place else couldanyone get that kind of information in such an ideal way ofwriting? I have a presentation subsequent week, and I amat the look for such info.

This is one awesome blog article. Want more.

I loved your post.Thanks Again. Really Great.

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

online pharmacy indonesia northwest pharmaceuticals canada

Fantastic blog article.Really looking forward to read more. Want more.

Thank you, I have just been searching for info approximately thissubject for a long time and yours is the best I’ve found out so far.But, what about the bottom line? Are you sure about thesupply?

I cannot thank you enough for the post.Really looking forward to read more. Much obliged.

Animal Amoxicillin For Infected Porcipine Quills

Im obliged for the article. Much obliged.

I needed to thank you for this very good read!! I definitely loved every little bit of it. I’ve got you bookmarked to check out new things you postÖ

At this time it looks like Expression Engine is the preferred blogging platform out there rightnow. (from what I’ve read) Is that what you are using on yourblog?

safe canadian pharmacies rx plus pharmacy nyc

woh I enjoy your articles , saved to bookmarks !.

I appreciate you sharing this blog.Thanks Again. Will read on…

Hello my family member! I wish to say that this post is awesome, nice written and include almost all significant infos. I would like to see more posts like this.

I truly appreciate this post.Really looking forward to read more. Want more.

Looking forward to reading more. Great blog post.Much thanks again. Really Great.

At this time I am going to do my breakfast, later than having my breakfast comingagain to read additional news.

A round of applause for your blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.

Your method of describing everything in this article is genuinely pleasant, all be able to without difficulty understand it, Thanks a lot.

tadalafil liquid – ambrisentan tadalafil tadalafil generic

Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Thanks Again. Much obliged.

Appreciate it! An abundance of knowledge! tamsulosina

FastestVPN has a global network of 250+ servers.

Very informative article.Much thanks again. Want more.

A big thank you for your article.Thanks Again. Keep writing.

Wow, great blog.Much thanks again. Keep writing.

Awesome! Its genuinely remarkable piece of writing, I have got much clearidea regarding from this article.

Hi! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content. Please let me know. Cheers

What’s up friends, how is everything, and what you want to say on the topic of this paragraph, in my view its truly amazing for me.

I really appreciate this post. I¦ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again

It’s hard to find experienced people in this particulartopic, but you seem like i will make you cum with my 큰 가슴 know what you’re talking about!Thanks

Piece of writing writing is also a fun, if you know after that you can write otherwise it iscomplex to write.

Great, thanks for sharing this article post.Really looking forward to read more. Great.

I wanted to thank you for this excellent read!! I absolutelyloved every little bit of it. I’ve got you book marked tolook at new things you post?

Muchos Gracias for your blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

wow, awesome article post.Much thanks again. Really Great.

I cannot thank you enough for the blog.Thanks Again. Really Great.

hey there and thank you for your info – I have certainly picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this web site, since I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective exciting content. Make sure you update this again soon..

I appreciate you sharing this blog post.Really looking forward to read more. Cool.

Looking forward to reading more. Great post.Really thank you! Fantastic.

Thank you for your blog post.Thanks Again. Awesome.

Hey, thanks for the blog article.Much thanks again. Fantastic.

I really like and appreciate your blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.

Im obliged for the blog. Really Cool.

A round of applause for your blog article.Thanks Again. Cool.

I like what you guys are up too. This sort of clever work and coverage! Keep up the wonderful works guys I’ve added you guys to my blogroll.

Thanks-a-mundo for the blog article. Really Cool.

I truly appreciate this blog article.Really thank you! Much obliged.

I used to be suggested this blog through my cousin. I’m now not positive whether this post iswritten by way of him as nobody else know such unique approximately my problem.You are amazing! Thank you!

I am very happy to read this. This is the kind of info that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

I like the helpful info you provide in your articles.I’ll bookmark your blog and check again here frequently.I’m quite sure I’ll learn plenty of new stuff righthere! Best of luck for the next!

Thank you ever so for you article.Really looking forward to read more. Fantastic.

Heya i am for the primary time here. I found this board and I find It really useful & it helped me outmuch. I hope to give something again and aid others such as you aided me.

Hello, its fastidious paragraph concerning media print, we all be familiarwith media is a fantastic source of facts.

Very neat article.Thanks Again. Keep writing.

Thank you ever so for you blog article.Much thanks again. Want more.

Hi my family member! I want to say that this post is amazing, greatwritten and come with almost all vital infos.I would like to look extra posts like this .

It’s hard to find educated people relating to this issue, nevertheless, you seem like you really know what you’re discussing! Thanks

Thank you for your blog.Thanks Again. Fantastic.

you are really a good webmaster. The site loading speed is amazing. It seems that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you have done a excellent job on this topic!

Thank you for your blog article.Really looking forward to read more. Cool.

Im thankful for the blog. Cool.

WOW just what I was searching for. Came here by searching foris

Having read this I believed it was very enlightening. I appreciate you taking the time and energy to put this article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

Well I truly liked reading it. This tip provided by you is very effective for proper planning.

Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

I do believe all of the ideas you have presented in your post. They’re very convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are very quick for newbies. May just you please lengthen them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

Your style is very unique in comparison to other people I’ve read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just book mark this blog.

I appreciate the way you have concluded this post …

I think this is a real great post.Thanks Again. Want more.

I enjoy reading an article that can make men and women think. Also, many thanks for allowing for me to comment!

We are your optimum health advocates, shinning our investigative eyes into all that’s out there claiming to help you live healthier…we research them, review them and rave about the ones worth talking about.

Great, thanks for sharing this post.Much thanks again. Will read on…

I used to be recommended this blog by my cousin. I am now not sure whether or not this publish is written by means of him as nobody else realize such specific approximately my trouble. You are amazing! Thank you!

Heya i’m for the first time here. I came across this board andI find It really useful & it helped me out a lot.I hope to give something back and aid others like you helped me.

How many days will it take for the cheque to clear? prix de la crme europea de valencia Rating hospitals has become somewhat of a free-for-all, with competing groups using different data and definitions of quality

Thanks-a-mundo for the post.Really thank you!

I really enjoy the blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.

fantastic points altogether, you simply gaineda new reader. What may you suggest in regards to yourpublish that you just made some days in the past? Any positive?

I really like and appreciate your blog article.Much thanks again. Much obliged.

חברה שלי מוצצת עמוק ואז עולה לרכב לי על הזיןנערות ליווי

This is one awesome blog.Really looking forward to read more. Cool.Loading…

I truly appreciate this article.Much thanks again. Really Cool.

Thanks a lot for the blog.Really thank you! Really Cool.

What’s up, all the time i used to check blog posts here in the early hoursin the dawn, as i enjoy to gain knowledge of more and more.

Hi, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

I think this is a real great article.Much thanks again. Really Cool.

I feel this is among the such a lot significant information for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things, The web site taste is ideal, the articles is really excellent : D. Good process, cheers

Hello! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading through your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Many thanks!

Hiya, I’m really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and net and this is actually frustrating. A good web site with exciting content, that is what I need. Thank you for keeping this web-site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

Very neat blog article. Fantastic.

how does ivermectin work ivermectin 1.87 paste for humans

Thanks for the post.Thanks Again. Really Great.

I do not even understand how I ended up right here, howeverI thought this submit was once great. I don’t recognise whoyou might be but certainly you are going to a well-known blogger if youaren’t already. Cheers!

I think this internet site holds very wonderful written written content content.

Thanks for sharing your thoughts on ligabola.Regards

Thanks again for the article.Much thanks again. Really Great.

Thank you for your blog post.Thanks Again.

Asking questions are truly nice thing if you are notunderstanding something fully, but this piece ofwriting offers nice understanding even.

Greate pieces. Keep posting such kind of information on your blog. Im really impressed by it.

I really liked this article. Thank you for making it. I’ll return to read some more.

Great article. I’m going through a few of these issues as well..

Many thanks! Terrific stuff!essay writing service scams essay writing service letter writing service online

An intriguing discussion is worth comment. I do think that you should write more on this subject, it might not be a taboo subject but usually people don’t talk about these topics. To the next! All the best!!

Thanks so much for the blog.Much thanks again. Much obliged.

Эта статья [url=https://telegra.ph/Zagadochnyj-mir-Zverej-Otkrojte-dveri-prirodnogo-volshebstva-12-23]https://telegra.ph/Zagadochnyj-mir-Zverej-Otkrojte-dveri-prirodnogo-volshebstva-12-23[/url] затрагивает интересные аспекты животного мира, их роль в природе и культуре.

Обсуждается многообразие животных, их роль в индикации здоровья окружающей среды, уникальные способности, а также их значение в человеческой культуре. Акцентируется внимание на угрозах, с которыми сталкиваются животные под влиянием человеческой деятельности, и подчеркивается важность их сохранения.

Животные играют ключевую роль в сохранении баланса в природе. Они не только обогащают биоразнообразие, но и оказывают воздействие на экосистемы, помогая в опылении растений, распространении семян и поддержании здоровья лесов и других природных сред. Изучение животных также раскрывает множество тайн эволюции и адаптации к окружающей среде, демонстрируя замечательные способности и поведение, что развивались в ходе миллионов лет.

Не забудьте добавить ссылку на статью в закладки: https://telegra.ph/Zagadochnyj-mir-Zverej-Otkrojte-dveri-prirodnogo-volshebstva-12-23

Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have developed some nice methods and we are looking to exchange techniques with other folks, please shoot me an e-mail if interested.

scoliosisThank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I am waiting for your furtherpost thanks once again. scoliosis

When I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer,

hi , this is good content will there be more like this ? cbd gummies ervaringen

side effects of hydroxychloroquine plaquenil for sle

The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

I’ve been exploring for a little for any

high quality articles or weblog posts on this sort of

area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.

Reading this info So i am glad to express

that I’ve an incredibly good uncanny feeling I came upon just what I needed.

I so much certainly will make sure to don?t omit this web site and give

it a glance regularly.

На онлайн-сайте [url=https://antipushkin.ru/]https://antipushkin.ru/[/url], посвященном цитатам, вы окунетесь в мир глубоких мыслей великих философских мыслителей.

У нас вас ждет огромный выбор философских высказываний о смысле бытия и многих других темах.

Погрузитесь в мудрые мысли философских гигантов и получите дозу вдохновения всегда и везде. Воплощайте фразы и послания для духовного совершенствования и достижения успеха.

Присоединяйтесь к нашему сообществу и получите долю философии сейчас и всегда. Откройте для себя философскими богатствами, которые подарит вам наш веб-ресурс.

У нас на сайте вы найдете сотни цитат и афоризмов, которые помогут вам в разных аспектах бытия. На сайте есть высказывания о философии, личностном росте, доброте и сострадании.

Сайт antipushkin.ru – это место, где рождается вдохновение. Мы делаем доступными наиболее важные мысли известных философов, которые вдохновят вас в в осмыслении бытия.

Подписывайтесь на наши обновления и будьте в курсе всех актуальных фраз. Мы с радостью предоставит вам порцию философии в каждом тексте.

I truly appreciate this article post.Really thank you! Really Great.

Thanks for sharing, this is a fantastic blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

LadyTech.ru – это инновационный женский портал, предназначенный для самостоятельных женщин, стремящихся быть в тренде с новейшими технологическими достижениями. На сайте [url=http://ladytech.ru/]http://ladytech.ru/[/url] вы найдете широкую информацию о свежих инновациях в мире высоких технологий, а также полезные советы и рекомендации, как использовать технологии в повседневной жизни.

Одним из ключевых направлений LadyTech.ru является раздел “Гаджеты и устройства”. Здесь женщины могут узнать обо всех прогрессивных продуктах электроники, от модных умных часов до инновационных кухонных гаджетов. Редакция портала регулярно публикует обзоры, тесты и сопоставления, чтобы помочь посетительницам выбрать наилучшие технологии, соответствующие их потребностям и стилю жизни.

Еще одним привлекательным разделом является “Красота и стиль”. Здесь http://ladytech.ru// дает советы по использованию технологий для улучшения внешнего вида и самочувствия. Раздел включает в себя рецензии на новейшие косметические тренды, мобильные приложения для ухода за кожей и волосами, а также техники визажа, которые помогут подчеркнуть индивидуальность.

Сайт также активно участвует в создании сообщества технологически осведомленных женщин. В разделе “Сообщество” можно обсудить новые идеи, делиться опытом использования гаджетов, а также получать поддержку и советы от единомышленниц.

LadyTech.ru стремится не только предоставлять информацию о технологиях, но и вдохновлять женщин на освоение новых горизонтов в цифровом мире. Свежие идеи и актуальная информация делают этот женский портал незаменимым ресурсом для современных техно-героинь.

I really like and appreciate your blog.Really looking forward to read more. Fantastic.

I loved your blog post.Thanks Again. Will read on…

Hey, thanks for the post.Really thank you! Keep writing.

Im grateful for the post. Fantastic.

На нашем сайте [url=https://citaty12345.blogspot.com/]https://citaty12345.blogspot.com/[/url] вы откроете для себя мотивирующую коллекцию цитат, которые могут оказать глубокое влияние на вашу мышление. Цитаты от великих мыслителей собраны здесь, чтобы принести вам пищу для размышлений для развития.

Наш блог создан не только для исследователей мудрости, но и для всех, кто желает найти новые идеи в словах. Здесь вы найдете цитаты на множество темы: от жизненной мудрости до вдохновляющих идей. Каждая цитата – это глубокое послание, которое способно трансформировать ваш взгляд на жизнь.

Мы внимательно подбираем цитаты, чтобы они были значимыми. Наши посты позволяют вам погрузиться в мир мудрости, предлагая новые перспективы. Мы убеждены, что тщательно отобранные слова являются источником мотивации.

Присоединяйтесь нашего блога https://citaty12345.blogspot.com/ и открывайте для себя новые цитаты каждый день. Независимо от того, стремитесь ли вы мотивацию или желаете погрузиться в красотой слов, наш блог представит вам именно то, что вам нужно. Разрешите этим цитатам стать частью вашего регулярного вдохновения.

Hey there! This is my first visit to your blog!We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.Your blog provided us valuable information to work on. You have done a extraordinary job!

Wow, great article.Thanks Again. Fantastic.

constantly i used to read smaller articles or reviews which as well clear their motive, and that is also happening with this paragraph whichI am reading at this place.

hi!,I love your writing so so much! percentage we keep in touch moreabout your article on AOL? I require an expert in this space to resolvemy problem. Maybe that’s you! Looking ahead to look you.

Hi there, the whole thing is going well here and ofcourse everyone is sharing data, that’s truly fine, keep up writing.

Im thankful for the post.Much thanks again. Really Cool.

After you’ve warmed up, walk at your quickerpace for 2 5 minute blocks, resting for a couple of minutes in between to recuperate.

Excellent posts. Appreciate it.how to write essay for scholarship essay writing service editing and writing services

На онлайн-сайте [url=https://amurplanet.ru/]https://amurplanet.ru/[/url], посвященном женской тематике, вы найдете множеству полезных материалов. Мы постоянно обновляем полезные советы в разносторонних областях, таких как стиль и мода и многое другое.

Узнайте всю нюансы женской привлекательности и физического и душевного благополучия, следите за самыми свежими трендами в сфере моды и стиля. Мы публикуем статьи о психологических аспектах и межличностных взаимоотношениях, вопросах семейной жизни, карьере, саморазвитии. Вы также найдете рекомендации по кулинарии, кулинарные рецепты, советы по воспитанию и многое другое.

Наши материалы помогут сформировать уютный дом, ознакомиться с садоводстве и огородничестве, ухаживать за своем внешнем виде, поддерживать свой физическим состоянием и фитнесом. Мы также предоставляем информацию о правильном питании, финансовой грамотности и других сферах.

Присоединьтесь к обществу наших читателей среди женщин на AmurPlanet.ru – и смотрите много интересного каждый день. Не упустите возможность подписаться на наши новости, чтобы всегда быть в курсе всех событий. Перейдите на наш веб-ресурс и получите доступ к миру во всей его красе!

Не забудьте добавить сайт https://amurplanet.ru/ в закладки!

I like this blog so much, saved to bookmarks.

Awesome article post.Really looking forward to read more. Much obliged.

online slots free online slots slots online

This paragraph provides clear idea designed for the new people of blogging, that really how to do running a blog.

I gotta favorite this site it seems very beneficial handy

My website: эротический массаж

I am incessantly thought about this, thanks for posting.

My website: порно принуждения

I got what you intend,bookmarked, very decent website.

My website: порно на русском категории

ivermectin 0.08 oral solution — ivermectinhuma purchase ivermectin

Appreciate you sharing, great post.Really looking forward to read more. Fantastic.

That is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise information… Thank you for sharing this one. A must read article!

I quite like reading through a post that can make men and women think. Also, thank you for allowing me to comment!

Yes! Finally something about accessing medical cannabis.My blog: seed bank

Muchos Gracias for your article.Really thank you! Cool.

My website: порно на руском

apartments for rent in lancaster pa apartments for rent in columbia mo vista park apartments

Thanks for the article post. Will read on…

Wow, great article.Really thank you! Much obliged.

That is a good tip especially to those new to theblogosphere. Brief but very precise information… Appreciate your sharing this one.A must read article!

Really enjoyed this blog article.Thanks Again. Really Great.

hydroxychloroquine clinical trial chloroquine pills

Hello, all is going sound here and ofcourse every one is sharing facts, that’s genuinely good,keep up writing.

Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say wonderful blog!

I like the helpful information you supply on your articles. I will bookmark your blog and test once more here regularly. I’m rather sure I’ll learn many new stuff right right here! Good luck for the following!

Hey, thanks for the article.Much thanks again. Much obliged.

Hello there! This post couldn’t be written any better!Reading this post reminds me of my old room mate!He always kept chatting about this. I will forward this post to him.Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

That is a great tip especially to those fresh to the blogosphere.Short but very precise info… Many thanks for sharing this one.A must read post!

I got what you intend,bookmarked, very decent website.

My website: русское порно студенты

I just like the helpful info you supply for yourarticles. I’ll bookmark your blog and check once more here regularly.I am quite certain I’ll be informed lots of new stuff right here!Good luck for the following!

As a Newbie, I am continuously exploring online for articles that can be of assistance to me.

My website: русское порно студентов

As well as you yourself have acquired a better possible opportunity to connect with click here his or her partner with the larger quantity of daters. It is additionally less difficult to meet persons on the internet thanks to on the net day web pages in addition to forums.

Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Really thank you! Much obliged.

My website: порно видео принуждение

Really informative blog article.Really thank you! Awesome.

Thank you ever so for you blog. Really looking forward to read more.

My website: порно студенты

Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say excellent blog!

Very neat blog. Fantastic.

A round of applause for your blog.Much thanks again. Awesome.

A motivating discussion is definitely worth comment. I think that you should publish more on this issue, it might not be a taboo subject but usually people do not talk about these issues. To the next! Cheers!!

Major thanks for the article post. Much thanks again.

My website: секс с учителем русское

I think this is a real great article.Really thank you!

I gotta favorite this site it seems very beneficial handy

My website: порно масаж

WOW just what I was searching for. Came here by searching for tỷ lệcược

There are incredibly a lot of details this way to take into consideration. This is a fantastic examine talk about. I provde the thoughts above as general inspiration but clearly you will find questions such as one you raise up the place that the most essential factor will be working in honest very good faith. I don?t know if guidelines have emerged about things such as that, but Almost certainly that your job is clearly recognized as a reasonable game. Both youngsters feel the impact of a moment’s pleasure, for the remainder of their lives.

What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has aidedme out loads. I’m hoping to contribute & assist othercustomers like its aided me. Good job.

This is one awesome article. Cool.

กระแสพนันออนไลน์ว่าแรงแล้ว ยังแรงไม่สู้โปรโมชั่นเด็ดๆที่ UFABET ขยันเอาอกเอาใจสมาชิกมากครับผม รวมทั้งชื่นชอบผมซะด้วย ไม่ใช่แค่เรื่องโปรโมชั่นนะครับ ผมชอบที่เค้ามีเกมให้เลือกมาก ทั้งแทงบอล บาคาร่า ยิงปลา สล็อต เกมใหม่ๆมีหมด

what does hydroxychloroquine do hydroxychloride medicine

Biometric security features like fingerprint and facial recognition are common in modern phones. Repairing a phone with a malfunctioning Wi-Fi module may improve connectivity. Share your personal takeaways for a unique perspective. #Telefoni https://twitter.com/A1Expert2023/status/1721862938028376303

Great post once again! I am looking forward for your next post.Here is my blog … cowon.mix-connexion.com

Great blog.Really looking forward to read more. Want more.

מילפית שיודעת איך לעבוד מבינה שהסוד בפגישת עסקים הוא להזדיין עם הגבר ועושה את זה כמו שצריךשירותי ליווי

Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this paragraphi thought i could also make comment due to this sensible pieceof writing.

Awesome content and thanks for sharing it. I’ll be back to view more.

You actually stated this well! cbd superbugs

Fantastic blog. Will read on…

clomid tablets clomid for sale – clomid alcohol

Sportsbet.io says:Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.Reply 11/12/2021 at 9:30 am

I appreciate you sharing this post.Really looking forward to read more. Much obliged.

Hello mates, how is the whole thing, and what you want to say regarding this paragraph, in my view its reallyamazing in favor of me.

You could certainly see your enthusiasm in the article you write.The sector hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe.At all times go after your heart. asmr 0mniartist

Thank you for creating this awesome article. I’ll be back to see more.

Great, thanks for sharing this blog.Really looking forward to read more. Awesome.Loading…

Thanks so much for the blog post.Thanks Again. Awesome.

Good article. I will be going through some of these issuesas well..

This post provides clear idea for the new people of blogging, that really how to do running a blog.

Very nice design and great written content , nothing at all else we need : D. online pharmacies

A round of applause for your article post.Thanks Again. Fantastic.

Its like you read my mind! You seem to know a lot about this,

like you wrote the book in it or something. I believe that

you simply could do with some p.c. to power the

message home a bit, but instead of that, this is magnificent blog.

An excellent read. I will certainly be back.

I like it when people get together and share ideas. Great blog, continue the good work!

I do not even know how I ended up right here, however I thought thissubmit was once good. I do not recognize who you might be but definitely you aregoing to a famous blogger if you aren’t already. Cheers!

Its superb as your other blog posts : D, appreciate it for putting up. “Love is like an hourglass, with the heart filling up as the brain empties.” by Jules Renard.

I am so grateful for your blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

Thank you for your blog.Thanks Again. Much obliged.

I am so grateful for your blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

Currently it sounds like Drupal is the best blogging platform out there right now.(from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

Why users still use to read news papers when in this technologicall globe everything is available on net?

I’m on work experience premastop prix pharmacie Volvo, the dominant global player in the industry alongsideGermany’s Daimler AG, said order intake grew bydouble-digits in all major markets with the exception of Asia,which suffered a modest decline.

Fantastic post.Much thanks again. Will read on…

Hi there! I just would like to offer you a big thumbs up for the excellent info you’ve got here on this post. I will be returning to your blog for more soon.

I love what you guys tend to be up too. This type of clever work and exposure!Keep up the amazing works guys I’ve you guys to blogroll.

Really appreciate you sharing this article.Much thanks again. Much obliged.

I do not even know how to make love to a man I ended up here, but I thoughtthis post was good. I do not know who you are but definitely you’re going toa famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

Yeah bookmaking this wasn’t a risky determination outstanding post! .

provigil settlement – provigil for adhd modafinil online

This site definitely has all of the information I needed about this subject

My website: порно изнасилования

Thank you ever so for you blog. Really looking forward to read more.

My website: порно препод

Really appreciate you sharing this blog article.Much thanks again. Want more.

As a Newbie, I am always searching online for articles that can help me. Thank you

My website: Порно с худыми

Appreciate you sharing, great blog.Really looking forward to read more. Much obliged.

На интернет-портале [url=https://anekdotitut.ru/]https://anekdotitut.ru/[/url] вы окунетесь в мир неограниченного юмора и смеха. Юмор – это не просто сжатые истории, а исток веселья, который способен поднять настроение в любой ситуации.

Анекдоты бывают разные: комические, добрые, саркастические и даже абсурдные. Они могут рассказывать о ежедневных ситуациях, лицах известных мультсериалов или политиков, но всегда целью остается вызвать улыбку у читателя.

На anekdotitut.ru собрана гигантская совокупность анекдотов на самые разные тематики. Вы найдете здесь юмор о питомцах, семейных отношениях, труде, политике и многие другие. Множество секций и категорий помогут вам быстро найти юмор по вашему вкусовой установке.

Независимо от вашего разpoloжения, юмор с anekdotitut.ru сделают так, чтобы вы отдохнуть и забыть о повседневных заботах. Этот сайт станет вашим надежным напарником в положительных эмоций и беззаботного веселья.

___________________________________________________

Не забудьте добавить наш сайт https://anekdotitut.ru/ в закладки!

As a Newbie, I am always searching online for articles that can help me. Thank you

My website: арабское порно онлайн

I gotta favorite this site it seems very beneficial handy

My website: порно толстухи

Awesome blog.Much thanks again.

На онлайн-сайте [url=https://antipushkin.ru/]https://antipushkin.ru/[/url], посвященном цитатам, вы окунетесь в мир философских фраз великих философских мыслителей.

У нашего ресурса читателей ждет большой ассортимент философских цитат о философии и многих других темах.

Получите в философские высказывания мыслителей и философское прозрение всегда и везде. Воплощайте мудрые высказывания для самопознания и размышления.

Загляните на наш портал и получите долю философии прямо сейчас на нашем портале. Познакомьтесь с бесценными ценностями, которые предложит вам наш портал.

У нас на сайте вы найдете множество фраз и высказываний, которые вдохновят вас в разных областях сознания. У нас есть цитаты о философии, личностном росте, доброте и сострадании.

Сайт antipushkin.ru – это место, где рождается вдохновение. Мы публикуем наиболее важные цитаты великих личностей, которые подарят вам мудрость в вашем духовном росте.

Подписывайтесь на наши обновления и будьте в курсе всех новых цитат. Наш портал с радостью предоставит вам порцию философии в каждом тексте.

wow, awesome article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

Major thanks for the blog article.Thanks Again. Will read on…

This site definitely has all of the information I needed about this subject

My website: порно сосущие сестры

Hello There. I found your blog using msn. Thisis a very well written article. I will be sure to bookmark it andcome back to read more of your useful information.Thanks for the post. I will certainly comeback.

Very good post.Really looking forward to read more. Great.

My website: мама хочет секса