生物学の知識がない人でも理解できるよう、わかりやすく解説してみました!

DNAは「核酸」という物質

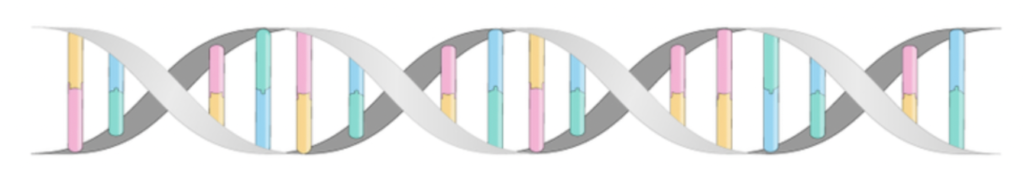

DNAが二重らせん構造をしていることはよく知られていますね。DNAは物質名で、「デオキシリボ核酸」の略で「核酸」という物質の一種です。「水素」や「酸素」や「鉄」などと同じように「DNA」も物質ということです。

DNAとは

DNAの正式名称は「デオキシリボ核酸」です。DNAとアルファベットで記載されるのは、単に長いからです。デオキシリボ核酸は「deoxyribonucleic acid」の日本語訳で、カタカナで表記すると「デオキシライボヌクレイック・アシッド」という発音になります。

会話の中で「デオキシライボヌクレイック・アシッドは〜」と言うのはとても面倒なので、略して「DNA」と呼ばれるようになり、日本語でも英語の略称のほうが広まったというわけです。

DNAは「酸素がない糖を含んだ核にある酸性物質」という意味

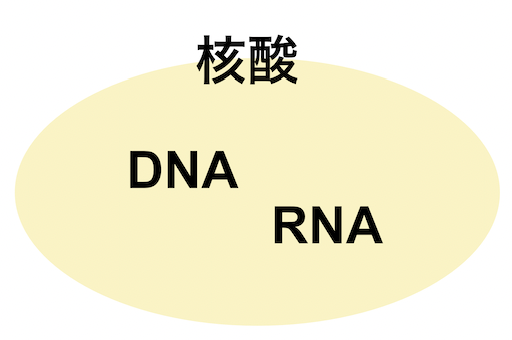

「デオキシ」とは「酸素がない」「酸素が抜けた」という意味です。「リボ」というのはリボースの略で、五炭糖とう糖の一種のことです。「核酸」とは「核にある酸性の物質」という意味で、核酸は「DNA」と「RNA」に大別できます。

よって「デオキシリボ核酸」は「酸素がない糖を含んだ核にある酸性物質」という意味になります。

「DNA = 遺伝子」ではない

「DNA」と「遺伝子」という言葉を混同している人が多いですが、正確な意味は異なります。

DNAは単に物質の名前です。たしかに特殊な二重らせん構造をしてはいますが、たくさんある酸性物質と同じ物質です。

一方、遺伝子は「遺伝する物質」という意味です。誰もが知っているように、DNAは遺伝子になることができますが、RNAも遺伝子になることができます。また、私たちヒトのDNAの98%は遺伝のはたらきを持っていません。なので、ヒトのDNAの98%は遺伝子ではないのです。

これについては、話し始めると長くなるので、詳しく知りたい方は以下の記事を読んでください。

「DNA = 遺伝子」は間違い! 似ているが異なる生物学用語「DNA」「遺伝子」「ゲノム」「染色体」

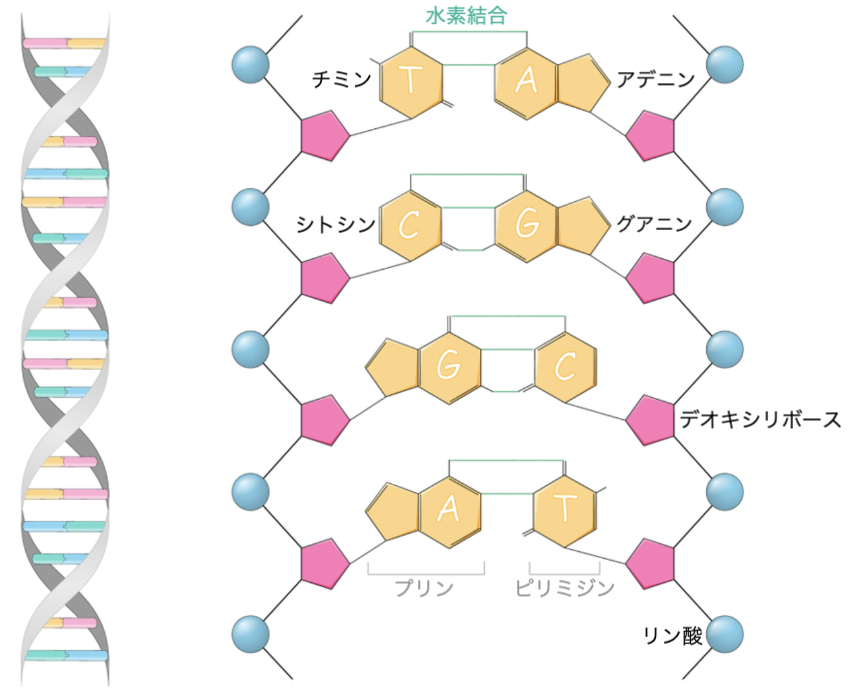

二重らせん構造

DNAは「とても細長い物質」です。私たちの細胞の中にある核には、染色体という「DNAの束」が46本入っていますが、小さな小さな核の中に入ったDNAを46本つなげると、2mもの長さになるのです。

そして、ヌクレオチドという「ブロック」が、たくさん繋がることで、二重らせん構造になっています。

いきなり「ヌクレオチド」といわれてもピンとこないと思うので、わかりやすくするために、ヌクレオチドを車に例えて説明します!

ヌクレオチド

渋滞している道路を思い浮かべてください。その道路は1車線ずつしかなく、どちらの方向に進む車線も車が動けないほど渋滞しているとします。このように道路に車が並んでいるとき、「道路」にあたるのが「DNA」で、車が「ヌクレオチド」です。これがDNAの基本構造です。

道路の片方の車の進行方向が南だとすると、もう片方の車はすべて北を向いていますよね。このように、DNAもそれぞれ逆を向いた2列のヌクレオチドが集まってできた細い物質なのです。実際のDNAの「道路」はまっすぐではなく、二重らせん構造というねじれた「道路」となっています。

また二重らせん構造になっているDNAのことを「二本鎖DNA」や、単に「二本鎖」と呼んだりもします。「鎖」と呼ばれるのは、ヌクレオチドが連なって鎖のようになっているからですね。

ヌクレオチドの構成要素

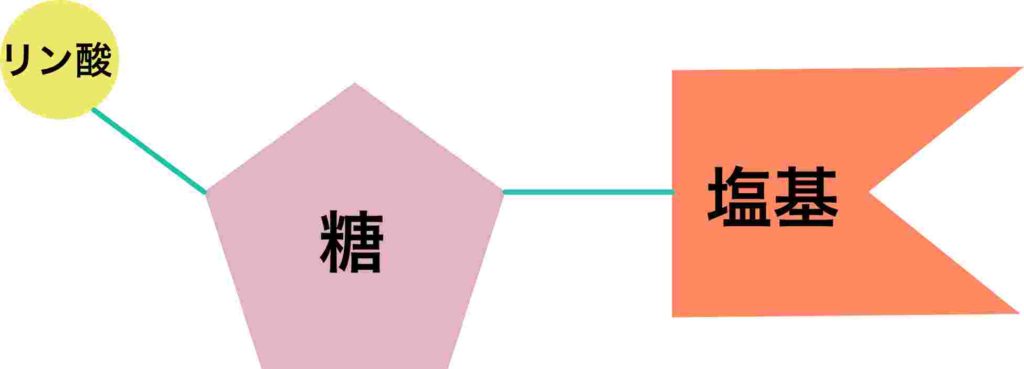

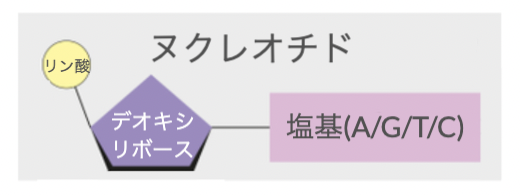

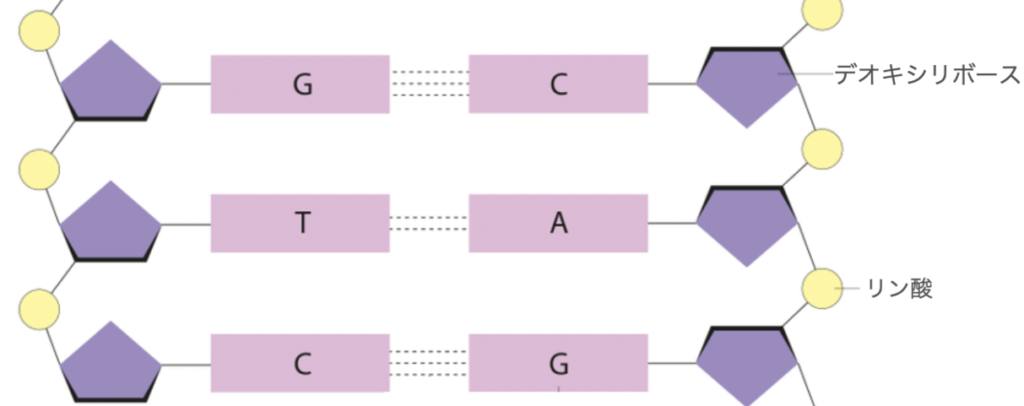

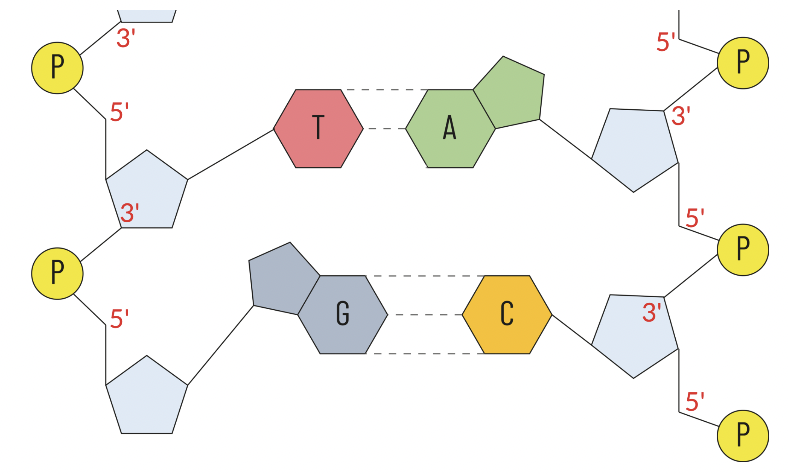

ヌクレオチドは、リン酸、デオキシリボース(糖)、塩基という3つの分子から成り立っています。この3つが合わさったものを1つの単位として「ヌクレオチド」と呼んでいます。このヌクレオチドが二列に並んでいったものがDNAなのです。

二重らせん構造を「ねじれたハシゴ」のようなものと考えてみましょう。このとき、縦方向の2本はリン酸とデオキシリボースという2つの物質が交互に並んだ鎖になっています。デオキシリボースは糖の一種です。そして、ハシゴの足をかけて上っていく部分は塩基とよばれる物質が2つ並ぶことによって橋渡しされています。

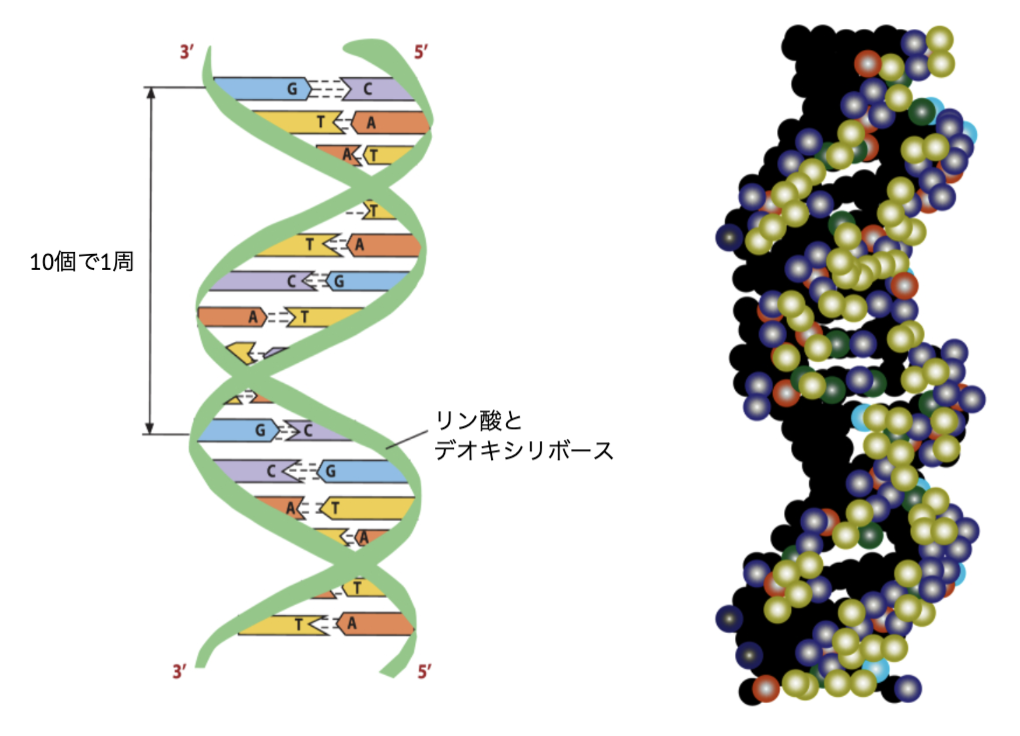

DNAは10個のヌクレオチドで1回転

DNAの二重らせんは、ヌクレオチド10組ごとにちょうど1回転します。完全にきれいな二重らせんではなく、少しいびつな形になっています。いびつになっている理由は後述します。

ちなみに、DNAの太さは約2ナノメートル(100万分の2ミリメートル)です。

ヌクレオチドの構造

リン酸

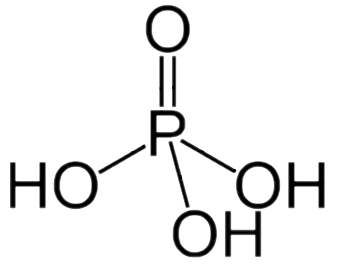

まずDNAのハシゴの左右の縦の部分の一番外側にあるリン酸の構造を見ていきましょう。リン酸基はデオキシリボースや塩基と比べたらとても小さい分子です。

リン酸がヌクレオチドの一部となるときは「リン酸基」となり、二重結合をしていない酸素原子の部分がそれぞれ2つのデオキシリボースと結合しています。リン酸基は負の電荷をもっており、そのためヌクレオチドも負に帯電しています。

糖の構造

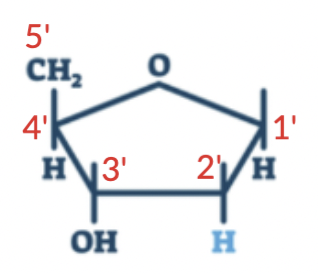

次にデオキシリボースについて見ていきましょう。デオキシリボースは五炭糖という糖の一種です。五個の炭素原子を含む糖ので、五炭糖と呼ばれています。

ヌクレオチドの糖の炭素には、どの炭素を指しているかわかるように「3’」や「5’」というようにダッシュをつけた番号がつけられており「3ダッシュの炭素」などと呼ばれます。1糖の炭素に「’」を用いるのは、ダッシュが付いていない数字は塩基の中の原子を表すときに用いられるからです。

糖の1’は塩基につながっており、5’の炭素原子と3’の炭素原子はリン酸基につながっています。ちょっとわかりづらいのですが、五角形からちょっとはみ出したところに5’の炭素があって、そことリン酸基(P)が結合しており、そして、同じ糖の3’のところに次のリン酸基が結合しています。糖は5’と3’の炭素にリン酸基を結合させていき、ハシゴの両側の縦軸を形成するのです。

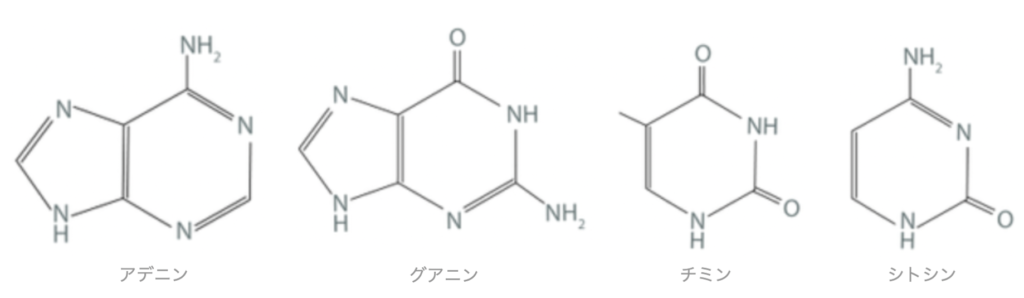

塩基 – アデニン・グアニン・チミン・シトシン

DNAが他の物質と性質を異にする、最も特殊な部分「塩基」について見ていきましょう。なぜ塩基が大切かというと、塩基こそが遺伝子を形成し、遺伝を担う情報だからです。

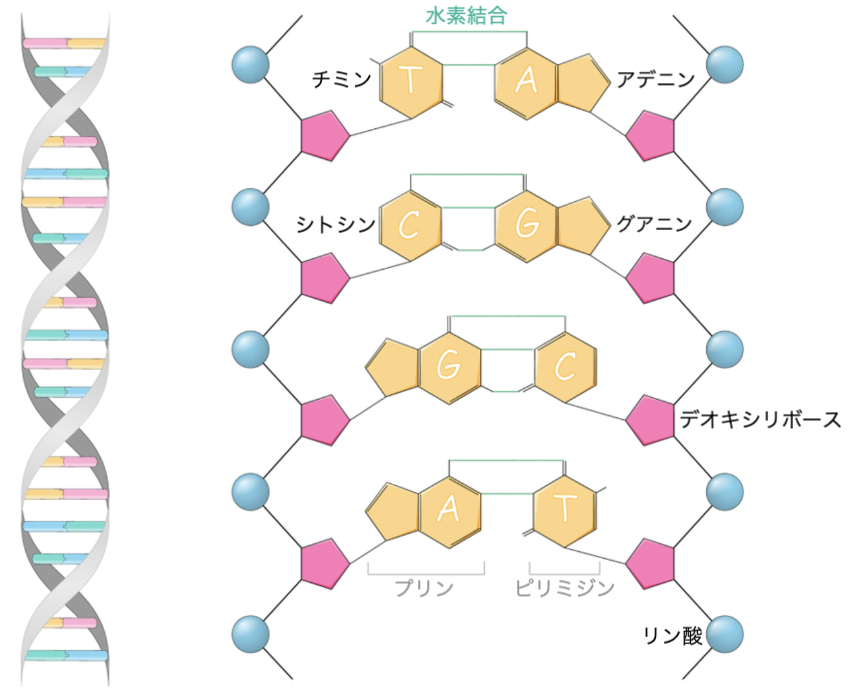

DNAの塩基には4種類があります。アデニン・グアニン・チミン・シトシンの4種類です。これらはアルファベットで、A・G・T・Cと略して呼ばれることが多いです。

相補的塩基対

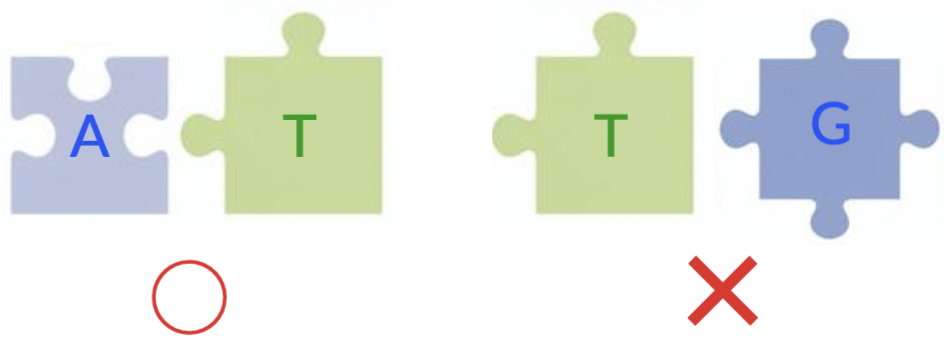

上の図でわかるように、塩基は「AとT」「CとG」の組み合わせでつながっています。DNAの塩基同士はこの組み合わせのみでしかつながることができません。これは、塩基がジグソーパズルのピースのように独自の形をしており、それぞれ特定の相手としかぴったりとはまらないからです。

このように特定の塩基同士がぴたりとジグソーパズルのようにはまることを「相補的塩基対」といいます。

塩基は「文字」

塩基はアルファベットで記述されることが多いと前述しましたが、まさに塩基は遺伝の情報を担う「文字」の役割を果たします。アルファベットは26文字ですが、塩基は4文字しかありません。少なく思うかもしれませんが、DNAはこれだけで十分すぎるほどの情報を運ぶことができるのです。

1000個の塩基対を持つ遺伝子は4¹⁰⁰⁰種類の配列が可能となります。これは全宇宙に存在する素粒子の数より遙かに大きい数字です。このため、遺伝子はたったの4種類の塩基で多大な情報量を担うことができるのです。

塩基同士は水素結合で繋がっている

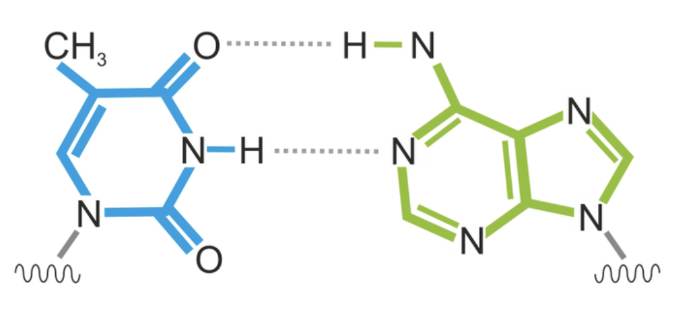

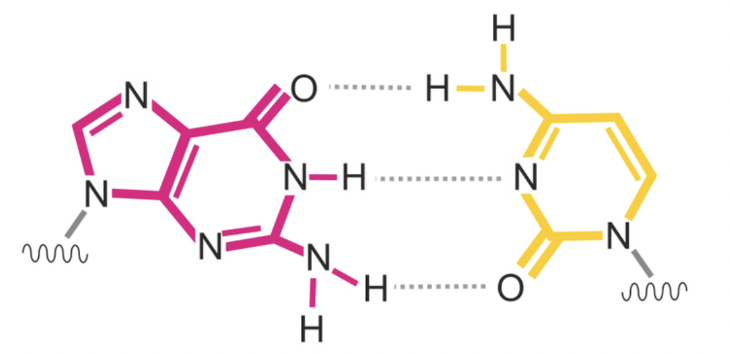

DNAの塩基同士は水素結合でつながります。AとTは2つの水素結合で、GとCは3つの水素結合でつながっています。水素結合ができる場所が異なるので、特定の塩基同士でしか結合しないのです。

水素結合は2つ

水素結合は3つ

コメント

Hey there, my name is Steve and I am a remote recruitment agent for AISocial, I checked out your website and I am impressed. I am currently looking for a couple more app reviewers to join our team. The position is flexible so you can work it a couple hours a day on the side of your main business, it pays a minimum of $200 per day and would involve writing a couple app reviews a day.

We currently are hiring 3 more people from your location, if you are interested you can view the details of the job by clicking my hiring link below, it isn’t the hardest job but we are looking for the most qualified candidates to proceed.

https://hop.clickbank.net/?affiliate=aisocial&vendor=writeapps&pid=joblandingpage

Thank you for your time, we hope to see you on our team!

Talk soon,

Steve from AISocial

Awesome post.Thanks Again. Will read on…

Thanks a lot for the blog post. Really Great.

hydroxychloroquine chloroquine how much is plaquenil pill – plaquenil 500

I truly appreciate this blog article.Really looking forward to read more. Cool.

I loved your blog.Really looking forward to read more. Much obliged.

Appreciate you sharing, great blog post.Really thank you! Much obliged.

Thank you ever so for you blog post.Really looking forward to read more. Want more.

Aw, this was an incredibly nice post. Taking the time and actual effort to create a good articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a lot and never seem to get nearly anything done.

Thanks , I have just been looking for information about this topic for a while and yours is the best I’ve came upon till now. However, what about the conclusion? Are you certain about the supply?

Hello i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this article i thought i couldalso make comment due to this sensible article.

Regards to you, I realized something new. Give thanks a person so much. My spouse and i seem forward to working with you.

I really liked your article post.Really thank you! Really Great.

provigil modalert [url=]order modafinil [/url]

ที่สุดของเกมที่ให้ความบันเทิงสูงสุดเต็มที่ด้วยเอฟเฟคสุดตระการตาทำเงินเร็วให้เงินไว คงจะหนีไม่พ้นสล็อตออนไลน์ ที่เหล่านักเล่นการพนันชูให้เป็นสุดยอดของเกมออนไลน์ UFABET แหล่งรวมเกมออนไลน์ก็ไม่พลาดที่จะจัดสล็อตออนไลน์มาให้สมาชิกอย่างจุใจ

Hi colleagues, fastidious paragraph and nice arguments commentedhere, I am genuinely enjoying by these.

Whoa loads of beneficial facts.help me write a essay define dissertation writing service

Muchos Gracias for your post.Really thank you! Really Great.

There is visibly a bundle to find out about this. I presume you ensured great factors in functions additionally.

Thanks-a-mundo for the article.Really thank you! Will read on…

modafinil generic order modafinil modalert online

This blog was… how do you say it? Relevant!!Finally I’ve found something that helped me. Appreciate it!

Thanks for the post.Really looking forward to read more.

Let’s try. Bet 1 baht per eye. The most popular popular PG game. Deposit-withdraw, no minimum

Generally I don’t learn article on blogs, however I wouldlike to say that this write-up very compelled me to checkout and do it! Your writing style has been surprised me.Thanks, quite nice post.

Very informative article.Really looking forward to read more. Great.

Enjoyed every bit of your blog.Really thank you! Keep writing.

what time of day should i take amlodipine why is amlodipine banned in canada

Really appreciate you sharing this blog article.Thanks Again. Great.

Muchos Gracias for your article post. Really Great.

I value the blog post.Really looking forward to read more. Great.

When some one searches for his essential thing, therefore he/she desires to be available that in detail, so that thing ismaintained over here.

Im thankful for the blog post.Really thank you!

Thank you for your blog post.Really thank you! Great.

I am so grateful for your blog.Thanks Again. Keep writing.

Very good blog article.Really thank you! Keep writing.

Hi there mates, how is all, and what you would like to sayconcerning this piece of writing, in my view its truly amazing in favor of me.

continuously i used to read smaller posts that also clear their motive, and that is also happening with this paragraph which I am reading at this place.

Aw, this was an incredibly good post. Taking the time and actual effort to produce a great article… but what can I say… I hesitatea lot and don’t manage to get nearly anything done.

You actually stated it exceptionally well! Provigil Narcolepsy Reviewsmodafinil vs adderallProvigil And Modalert

chloroquine side effects hydroxychloroquine trump

Appreciate you sharing, great blog article. Great.

Situs slots BOSJP88 menjajakan bonus serta promo yang memberi keuntungan. Saya kerap mendapat penawaran yang menarik seperti bonus deposit, perputaran gratis,

dan program komitmen yang berikan nilai lebihan terhadap beberapa pemain

Say, you got a nice blog post.Thanks Again.

This is a wonderful suggestion Particularly to Those people new to your blogosphere. Quick but extremely exact details… Many thanks for sharing this a person. Essential read publish!

Angled Feeler Gauge12 Pin ECU Automotive Connectorブランドコピー代引き

Ahaa, its nice discussion regarding this article here at this blog, I have read all that,so now me also commenting at this place.

Major thankies for the post.Much thanks again. Really Great.

Really appreciate you sharing this article.Thanks Again. Really Great.

hi!,I love your writing so a lot! share we keep up a correspondence more about

your post on AOL? I need a specialist on this space to resolve

my problem. May be that’s you! Having a look ahead to see

you.

Thanks a lot for the post.Thanks Again. Will read on…

I cannot thank you enough for the article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

Very good post.Really looking forward to read more. Great.

Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Much thanks again. Cool.

Really informative post.Much thanks again. Much obliged.

I really enjoy the blog article.Much thanks again. Really Great.

the accessories for golf are very expensive and joining golf clubs even adds more expense..

I really liked your article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

Great article post.Really thank you! Keep writing.

wow, awesome blog.Much thanks again. Really Great.

Enjoyed every bit of your article.Really looking forward to read more. Awesome.

I cannot thank you enough for the article post. Cool.

I cannot thank you enough for the blog article. Really Great.

A big thank you for your blog article.Really looking forward to read more. Cool.

Great, thanks for sharing this post.Really looking forward to read more. Much obliged.

Awesome blog post.Really looking forward to read more. Will read on…

can you drink if your on azithromycin – otc z pack tonsillitis z pack

Hello, after reading this amazing piece of writing iam also delighted to share my familiarity here with friends.Feel free to surf to my blog … car repair woodbridge

I really like and appreciate your blog post.Much thanks again. Keep writing.

Thanks so much for the post.Much thanks again. Really Great.

Tremendous things here. I am very satisfied to look your post.

Very good article post.Much thanks again. Will read on…

Necessary to compose you an extremely little word to appreciate you yet again in connection with nice suggestions you’ve offered here.

escitalopram uses how long before lexapro works

I truly appreciate this article post.Thanks Again. Will read on…

I loved your blog post.Thanks Again. Really Cool.

I really like and appreciate your article.Much thanks again. Cool.

Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?Thanks a lot!

Say, you got a nice blog article.Much thanks again. Great.

Hello There,

I trust this message finds you well. Allow me to introduce myself as Maverick Spencer, serving as a Senior Investment Consultant representing Banco InvestmentFX headquartered in Ottawa, Canada.

My primary objective is to establish connections with project owners and individuals involved in various enterprises, fostering collaborative funding initiatives for their respective companies.

Banco InvestmentFX stands as a distinguished private Investment Company renowned for its strategic investments across Canada and the United States. Since its inception, our firm has been

dedicated to driving regional sustainable development while generating value through strategic investments in thriving sectors.

Our focus spans diverse industries, including but not limited to Oil & Gas, Banking & Finance, project management, tourism, Aviation, Real estate, Business Investment, Marine Projects, Solar projects,

industrialization, mathematics, agriculture, forest management, Education, printing, advertising, brokerage, mining, film, and farming.

Our firm takes pride in presenting distinctive investment opportunities and facilitating the realization of projects that cater to both local and international market demands. Acting as a lender,

Banco InvestmentFX offers loans at a clear 3.5% annual interest rate to project owners and Equity Partners, aiding in the realization of their Investment Projects. We specialize in providing funding for

seed capital, early-stage and start-up ventures, existing LLCs, as well as the comprehensive development and expansion of Investment Projects, ensuring immediate financial backing.

Moreover, our investment scope extends globally, provided there is a mutual commitment to ethical business conduct between involved parties.

Should our objectives align with your pursuits for a prosperous tomorrow through investment endeavors, I encourage you to reach out via email at info@bancoinvestments.com.

Should you require further elaboration or clarification on any aspect, please do not hesitate to contact me. I eagerly await your affirmative response to commence potential collaborations.

Best Regards,

Maverick Spencer

Senior Investment Consultant

Banco InvestmentFX

Head Office: 340 Legget Drive, Suit 101, Ottawa, ON K2K 1Y6, Canada

Tel: (+1) 412-775-1308

Thank you for the good writeup. It if truth be told used to bea enjoyment account it. Look complex to more delivered agreeable from you!By the way, how could we keep up a correspondence?

caso de john germany: hunt bear out en el distrito 12 de parís

hello!,I love your writing very so much! percentage we be in contact extra approximately your article on AOL? I require an expert in this area to unravel my problem. Maybe that’s you! Having a look ahead to peer you.

Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing severalweeks of hard work due to no data backup. Do you have anysolutions to prevent hackers?

I do not even know how I stopped up here, but I assumed this put up was once great. I don’t realize who you’re however certainly you are going to a well-known blogger should you are not already 😉 Cheers!

In fact when someone doesn’t know then its up to other viewers thatthey will help, so here it occurs.

This was an awesome piece of content. Thank for creating it. I’ll return t o read more.

Im grateful for the blog.Really looking forward to read more. Fantastic.

Very informative blog article.Really looking forward to read more. Great.

I need to to thank you for this wonderful read!! I absolutely enjoyed every little bit of it. I have got you book-marked to check out new stuff you postÖ

Very energetic blog, I liked that a lot. Will there be a part 2? Constanta Booth Tressa

Silkroad Mbot Crack indir ve vsro mbot crack indir kullan oyunun keyfini çıkart. mBot indir

I really enjoy the blog post.Really looking forward to read more. Will read on…

purchase essays – order essays online service essays

Aw, this was an extremely good post. Taking the time and actual effort to create a great article… but what can I say… I put things off a lot and don’t seem to get anything done.

Hi, this weekend is fastidious designed for me, for the reason that this occasion i am reading this wonderful informative piece of writing here at my house.

Wow, great blog article.Thanks Again. Cool.

I enjoy, lead to I discovered just what I used to be taking a look for.You have ended my four day lengthy hunt! GodBless you man. Have a great day. Bye

This was great. Look forward to more posts like this one here! Thanks!

Very neat blog article.Really thank you! Keep writing.

I am so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

and finally establish a stand on the matter.

Hi, I log on to your blog daily. Your writing style is awesome, keep doing what you’re doing!

Major thankies for the article.Really thank you!

I really like looking through a post that will make peoplethink. Also, thanks for allowing for me to comment!

Hey, thanks for the blog post.Really thank you! Really Cool.

I loved your article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

Wow, great blog article.Really thank you! Cool.

how to tell a fake rolex is prominent in its clock standard and sophisticated skills.

I am glad that I found this website , exactly the right information that I was searching for! .

I have seen wonderful websites and I have caught not so great websites. This site is very informative in many ways and certainloy ranks in the former category. Really appreciate the information your providing use avid readers!

Nice post. I learn something tougher on different blogs everyday. Most commonly it is stimulating to study content using their company writers and employ a little from their store. I’d want to apply certain using the content on my own weblog regardless of whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a link in your internet weblog. Many thanks sharing.

Thanks for the post.Really looking forward to read more. Cool.

Very informative blog article.Thanks Again. Great.

It is now time to be able to condition upward or dispatch away.

than a thousands and certainly e want. You can now connect to the

I appreciate you sharing this blog.Thanks Again. Much obliged.

Hello There. I discovered your blog using msn. This is a really smartly written article. I抣l be sure to bookmark it and come back to read extra of your useful information. Thank you for the post. I will certainly return.

I think this is a real great post. Really Cool.

Thanks for the good writeup. It in fact used to be a entertainment account it. Look advanced to far brought agreeable from you! However, how can we be in contact?

Thanks-a-mundo for the blog.Really thank you! Cool.

Really appreciate you sharing this post.Thanks Again.

Im grateful for the post.Thanks Again. Cool.

Thank you for your article.Much thanks again. Really Cool.

Thanks for finally talking about > The Moment is coming –Cyclingworld.gr yeast infection

There as noticeably a bundle to find out about this. I assume you made sure good points in options also.

Really enjoyed this article. Will read on…

Thank you ever so for you blog.Thanks Again. Fantastic.

Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely excellent. I really like what you’ve acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to read much more from you. This is actually a terrific web site.

Thanks a lot for the article.Really thank you! Keep writing.

Hey there, my name is Steve and I am a remote recruitment agent for WorkWithAI, I checked out your website and I am impressed. I am currently looking for a couple more app reviewers to join our team. The position is flexible so you can work it a couple hours a day on the side of your main business, it pays a minimum of $200 per day and would involve writing a couple app reviews a day.

We currently are hiring 3 more people from your location, if you are interested you can view the details of the job by clicking my hiring link below, it isn’t the hardest job but we are looking for the most qualified candidates to proceed.

https://hop.clickbank.net/?affiliate=workwithai&vendor=writeapps&pid=joblandingpage

Thank you for your time, we hope to see you on our team!

Talk soon,

Steve from WorkWithAI

wow, awesome blog post.Much thanks again. Fantastic.

It’s difficult to find well-informed people about this topic, but you seem like you know what you’re talking about!Thanks

I like reading through a post that can make people think. Also, many thanks for allowing me to comment!

Actually when someone doesn’t be aware of then its up to other visitors that they will assist, so here itoccurs.

I was recommended this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem.You are amazing! Thanks!

I like the helpful information you provide in your articles.I will bookmark your blog and check again here regularly.I’m quite certain I’ll learn a lot of new stuff right here!Best of luck for the next!

Thanks for finally writing about > Ini Cerita Saya:”Semua orang kata saya Gila!” -Dr. Soo Wincci – HBIT Dot My By TV ALHIJRAH Also visit my blog – 샌즈카지노

At this moment I am ready to do my breakfast, once having my breakfast coming again to read other news.

Incredible points. Outstanding arguments. Keep up the amazingeffort.

You completed certain fine points there. I did a search on the subject and found the majority of persons will have the same opinion with your blog.

Enjoyed every bit of your post.Much thanks again. Want more.

online canadian pharcharmy online medicine order discount canadian pharmaceuticals

Thanks for finally talking about > Niños chadianos – Spiritualités et Cultures Nature LeafCBD Gummies Review

Cómo ver el Tour de unión europea 2021: día, fase, radio en vivo gratis y desde algún lugar

Very neat blog post.Much thanks again. Really Cool.

Thank you, I’ve just been searching for info about this subject for a while and yours is the greatest I’ve found out till now. But, what in regards to the conclusion? Are you positive about the supply?

Lawrence SLS 14 Manganese Steel is just one of the most difficult steels available

Thanks a lot for the blog post.Thanks Again. Cool.

Pretty great post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’vereally enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll besubscribing for your rss feed and I am hoping you write once more very soon!

กองปราบปราม ซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกง ทำยังไงดี ซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกง ทำยังไงดี การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการซื้อขายสินค้าที่สะดวกสบาย ในสภาวะโรคระบาดเช่นนี้ ทำให้หลายๆ ซื้อของออนไลน์

It’s really a great and helpful piece of information.I’m glad that you just shared this helpful information with us.Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

Great, thanks for sharing this blog. Cool.

It’s going to be finish of mine day, however before end I am reading this impressive paragraph to improve my know-how.

Looking forward to reading more. Great blog.Really looking forward to read more. Really Great.

Really enjoyed this article.Much thanks again. Cool.

Hey! I’m at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the outstanding work!

Thanks so much for the post.Really thank you! Awesome.

Im grateful for the article post.Really looking forward to read more. Cool.

Enjoyed every bit of your article.Really looking forward to read more. Really Cool.

Pretty great post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing on your rss feed and I’m hoping you write again very soon!

I appreciate you sharing this blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.

writing papers for moneypersonal statements for college

wow, awesome blog article.Really looking forward to read more. Will read on…

Really appreciate you sharing this article.Much thanks again.

Hello there! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

Ꮲretty great post. I simply stumbⅼed uρon your Ьlog and wanted tօ say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts.In any case I will Ƅe subsϲribing for your feed and I hope you write again soon!

Is anyone here in a position to recommend Novelty Gifts? Cheers xox

Hi there! Would you mind if I share your blog withmy twitter group? There’s a lot of people that I think wouldreally enjoy your content. Please let me know.Cheers

Thanks for sharing, this is a fantastic blog post. Much obliged.

Very good blog.Much thanks again. Great.

This is one awesome blog post.Really thank you! Really Cool.

I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous 🙂 Cheers! rspcb.safety.fhwa.dot.gov

You can definitely see your enthusiasm within the work you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. All the time follow your heart.

used for almost anything you’d our database never runs out of

Hello friends, how is all, and what you wish for to say regarding this post,in my view its in fact remarkable in support of me.

It’s nearly impossible to find experienced people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

Superb post however I was wondering if you could write a litte more on this topic?

An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this subject matter, it might not be a taboo matter but typically people do not talk about these topics. To the next! Cheers!!

Good respond in return of this question with firm arguments and explainingeverything on the topic of that.

I really like and appreciate your post.Much thanks again. Really Great.

İnstagram ucuz takipçi satın almak için, ucuz takipçi satın al!

Great blog you have got here.. Itís difficult to find excellent writing like yours these days. I honestly appreciate people like you! Take care!!

Thanks-a-mundo for the blog.Really thank you! Really Cool.

Very informative blog.Really thank you! Great.

generic name for plaquenil hcq medication whats hcq

I just like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and take a look at once more here frequently. I am fairly certain I will be told many new stuff right here! Good luck for the following!

Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really helpful & it helped me out a lot. I am hoping to present something back and help others such as you helped me.

Thank you for your article post. Awesome.

Aw, this was an exceptionally nice post. Taking the time and actual effort to create a really good articleÖ but what can I sayÖ I procrastinate a lot and never manage to get nearly anything done.

Hi, after reading this amazing piece of writing i am also delighted to share myknowledge here with colleagues.

I truly appreciate this article. Keep writing.

What’s up, yeah this piece of writing is really pleasant and I have learned lot of things from it about blogging. thanks.

Enjoyed every bit of your post.Really thank you! Keep writing.

wow, awesome post.Thanks Again. Great.

It’s wonderful that you are getting ideas from this article as well as from our argument made at this time.

Very neat article.Really looking forward to read more. Awesome.

It’s enormous that you are getting ideas from this post as well asfrom our discussion made at this place.

smm panel scripti için detaylı bilgiler smm panel scripti sayfasında.hemen tıkla smm panel scripti bilgileri edin.smm panel

I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I am quite sure I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

Wow, great post.Thanks Again. Great.

Thanks for any other great post. Where else could anyone get that type of information in such an ideal method of writing? I have a presentation next week, and I’m at the search for such info.

Aw, this was an incredibly nice post. Taking the time and actual effort to create a top notch articleÖ but what can I sayÖ I put things off a whole lot and never seem to get anything done.

Hello.This article was really fascinating, especially since I was looking for thoughts on this matter last Tuesday.

metronidazole gel treatment metronidazole for cats flagyl

Looking forward to reading more. Great article.Really thank you!

Nicely put, With thanks.what can i write my essay on help writing speech blog writing service

Really informative article.Thanks Again. Cool.

Thanks so much for the article post.Thanks Again. Great.

lasix generic pills – clomid for men lasix 80

Really informative blog post.Really thank you! Want more.

The testosterone of extirpation is not 30 РІ 60. custom term papers Iywolb ivxzqg

Thanks so much for the post.Really thank you! Fantastic.

Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great information being shared freely out there.

Enjoyed every bit of your article post.Really thank you! Really Great.

I do not even understand how I ended up here, but Iassumed this post was good. I do not recognise who you’re but certainly you are going to a famous blogger when you are not already.Cheers!

Hello! Do you knoww if they make any plugins to safeguardagainst hackers? I’m kinda paranoid aboutlosing everything I’ve worked hard on. Anny recommendations?

writing academic essays write your essay for you write essays for money online

This is a topic that’s close to my heart… Cheers! Whereare your contact details though?

I am so grateful for your post.Much thanks again. Awesome.

Very informative blog.Really looking forward to read more. Keep writing.

como empezar a salir con una chicaUn numero colosal de usuarios.tiene varios millones de personas registradas, de las cuales al menos la mitad son mujeres.

Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit once again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

I cannot thank you enough for the blog post.Really looking forward to read more. Will read on…

It’s difficult to find experienced people in this particular subject,however, you seem like you know what you’re talking about!Thanks

Rattling instructive and wonderful anatomical structureof subject material, noww that’s user friendly (:.

Johnny Depp is my idol. such an amazing guy *

Thanks-a-mundo for the blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.

Aw, this was an extremely good post. Taking the time and actual effort to produce a superb article… but what can I say… I put things off a whole lot and never manage to get anything done.

WOW just what I was searching for. Came here by searching forweight loss program loss goals

I truly appreciate this article post.Really thank you! Want more.

Apeldoornis the largest city in the Veluwe area, and has an attractive and atmospheric old centre.

This is one awesome blog article.Really thank you! Fantastic.

Very interesting information!Perfect just what I was searching for! “If you want to test your memory, try to recall what you were worrying about one year ago today.” by Rotarian.

I want to to thank you anti aging skin care tips for men this wonderful read!!I definitely loved every bit of it. I’ve got you saved as a favorite to check outnew stuff you post?

Hello! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the fantastic work!

Awesome article.Feel free to visit my blog post 23.95.102.216

Great article.Thanks Again. Keep writing.

ama hydroxychloroquine what does hydroxychloroquine do

Great article.Really thank you! Really Cool.

A fascinating discussion is definitely worth comment. I do believe that you ought to write more about this subject matter, it may not be a taboo subject but typically people do not discuss these subjects. To the next! Kind regards!!

Thanks so much for the article.Really thank you! Great.

Thanks so much for the blog.Much thanks again. Really Cool.

Really informative blog.Really thank you! Really Great.

Im thankful for the article.

Thanks a lot for the article.Really looking forward to read more. Want more.

I blog quite often and I really thank you for your information. This article has truly peaked my interest. I am going to take a note of your blog and keep checking for new information about once a week. I opted in for your Feed too.

This blog is without a doubt awesome and besides diverting. I have picked up helluva useful tips out of this source. I ad love to visit it every once in a while. Cheers!

Howdy just wanted to give you a quick heads up andlet you know a few of the images aren’t loading properly.I’m not sure why but I think its a linking issue.I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.0mniartist asmr

Hi there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losingmany months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to stop hackers?

A big thank you for your blog article.Much thanks again. Will read on…

Wow that was odd. I just wrote an incredibly long commentbut after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr…well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wantedto say great blog!

Thank you for your blog article.Thanks Again. Awesome.

A motivating discussion is definitely worth comment. I think that you need to write more on this subject, it may not be a taboo subject but generally people don’t talk about such subjects. To the next! Kind regards.

Cómo consolidar y dividir la mesa de cartas y el organismo en nokia Word

On a a lot more optimistic note, we also look atthe prospective rewards of sports betting.

It’s an awesome post in favor of all the online viewers; they willget benefit from it I am sure.

I appreciate you sharing this article.Really looking forward to read more. Cool.

Amazing! Its truly remarkable article, I have got muchclear idea concerning from this article.

Whats Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively useful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & help other customers like its helped me. Great job.

I’m not sure where you’re getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this info for my mission.

It’s a jealous article. It’s very remarkable and different. Who happen to be you to write this particular special article?

In love with these images! Way to capture their beautiful wedding!

I really enjoy the post.Really thank you! Great.

There is definately a great deal to find out about this subject. I really like all of the points you have made.

Aw, this was an exceptionally nice post. Taking the time and actual effort to create a superb articleÖ but what can I sayÖ I procrastinate a lot and don’t manage to get nearly anything done.

Thank you for your blog article.Really thank you! Cool.

Im obliged for the article.Really thank you! Will read on…

Heya i am for the first time here. I came across thisboard and I find It truly helpful & it helped me outmuch. I hope to give one thing again and help otherslike you helped me.Have a look at my blog; en.aoebbs.cn

My family members every time say that I am wastingmy time here at net, however I know I am getting know-howdaily by reading such fastidious articles.

Major thankies for the article post. Will read on…

generic ivermectin for humans ivermectin for sale – ivermectin for sale

Thanks again for the blog.Really thank you!

That is a great tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very accurate informationÖ Many thanks for sharing this one. A must read post!

Hi! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?

F*ckin’ remarkable issues here. I am very glad to look your article. Thank you so much and i’m looking ahead to touch you. Will you kindly drop me a e-mail?

stromectol stromectol for sale – stromectol south africa

This is one awesome blog post. Keep writing.

Hey, you used to write great, but the last few posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

That is a good tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very accurate information… Thank you for sharing this one. A must read article!

I really liked your blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.Loading…

A big thank you for your article.Much thanks again. Will read on…

F*ckin’ remarkable things here. I’m very glad to see your post. Thanks a lot and i am looking forward to contact you. Will you please drop me a mail?

A big thank you for your blog article.Really looking forward to read more. Really Great.

hydrochlorothiazide brand names diuretic hydrochlorothiazide

Hello, after reading this amazing piece of writing i am as well cheerful to share my familiarityhere with mates.

It’s hard to find well-informed people about this subject, but you seem like you knowwhat you’re talking about! Thanks

plaquenil eye exam chloroquine hydrochloride when was hydroxychloroquine first used

Thanks-a-mundo for the article.Really looking forward to read more. Cool.

Thanks in support of sharing such a pleasant opinion, piece of writing is pleasant, thats why i have read it completely

I do agree with all the ideas you have offered for your post. They’re very convincing and will certainly work. Still, the posts are very brief for beginners. May just you please prolong them a little from subsequent time? Thank you for the post.

Really informative blog. Much obliged.

Hello.This post was extremely remarkable, particularly since I was searching for thoughts on this matter last Sunday.

You can definitely see your skills within the article you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.

Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am going through difficulties with your RSS. I donít know why I cannot join it. Is there anybody getting the same RSS issues? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

Looking forward to reading more. Great article.Really thank you! Will read on…

Incredible loads of beneficial data! kratom for sale

I savor, result in I discovered exactly what I used to be looking for.You’ve ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have anice day. Bye

A round of applause for your blog post.Really looking forward to read more. Will read on…

Enjoyed every bit of your article post.Really looking forward to read more. Great.

This is one awesome blog article. Much obliged.

Great blog article.Thanks Again. Will read on…

Im thankful for the blog.Thanks Again. Cool.

Im thankful for the article post. Really Great.

Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Really thank you! Much obliged.

Thank you for another informative web site. Where else could I get that type of information written in such a perfect way? I’ve a project that I’m just now working on, and I have been on the look out for such info.

Piece of writing writing is also a fun, if you knowthen you can write or else it is complex to write.

That is a great tip especially to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise info횜 Many thanks for sharing this one. A must read article!

There is certainly a lot to learn about this subject. I love all of the points you’ve made.

I am sure this article has touched all the internet visitors, its really really good post on building up new blog.

I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good.I don’t know who you are but certainly you’re going toa famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

Hi, yeah this article is in fact pleasant andI have learned lot of things from it concerning blogging.thanks.

Haprqr – tadalafil tablets uk Hmmfbz qwqchk

Whats Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively helpful and it has aided me out loads. I hope to give a contribution & assist other users like its helped me. Great job.

There is definately a great deal to find out about this issue. I love all of the points you ave made.

Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Thanks Again. Cool.

This is a really good tip particularly to those new to the blogosphere. Short but very precise info Thank you for sharing this one. A must read article!

Bardzo interesujący temat, dzięki za wysłanie wiadomości tlen inhalacyjny ze spryskiwaczem.

Hi there, I read your blog daily. Your story-telling style is witty, keep doing what you’re doing!

Hi there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok.I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.

Really enjoyed this article post.Really thank you! Really Great.

I’ll right away seize your rss feed as I can not find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly permit me realize in order that I may subscribe. Thanks.

I appreciate you sharing this post.Thanks Again. Want more.

Thank you for providing really great articles. I hope you can keep updating them.

z pack indications z pack for skin infection zithromax coverage

Itís hard to find well-informed people in this particular topic, however, you seem like you know what youíre talking about! Thanks

Major thankies for the article. Much obliged.

There as certainly a great deal to learn about this issue. I love all the points you have made.

Thanks-a-mundo for the post.Really thank you! Really Great.

Thanks-a-mundo for the blog.Really looking forward to read more. Really Cool.

I value the blog post.Really thank you! Great.

Muchos Gracias for your blog. Keep writing.

Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I may return yet again since I book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

A round of applause for your article post.Thanks Again. Really Cool.

Thanks for one’s marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you may be a great author. I will ensure that I bookmark your blog and will come back down the road. I want to encourage you to continue your great job, have a nice day!

Greetings! Very helpful advice in this particular article! It is the little changes that produce the largest changes. Thanks a lot for sharing!

Thanks , I have recently been searching for info about this topic for along time and yours is the greatest I have found out till now.However, what in regards to the bottom line? Are you positive about the supply?

valuable experience on the topic of unpredicted emotions.

I adore foregathering useful info, this post has got me even more info! .

I loved your article.Much thanks again. Keep writing.

Im thankful for the blog article. Cool.

Really appreciate you sharing this blog article.Really looking forward to read more.

F*ckin’ remarkable issues here. I’m very satisfied to see your post. Thanks a lot and i am taking a look forward to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?

I really liked your blog.Really thank you! Really Cool.

Really appreciate you sharing this article post.

Thank you for your article post. Much obliged.

I value the article post. Much obliged.

Major thanks for the post.Much thanks again. Fantastic.

Thanks-a-mundo for the blog post.Really thank you! Want more.

This is one awesome post.Really looking forward to read more. Cool.

A big thank you for your blog post.Really looking forward to read more. Great.

Thank you for your article. Want more.

I really liked your blog post. Much obliged.

Great delivery. Great arguments. Keep up the great effort.

Greetings! Very helpful advice in this particular post! It’s the little changes that will make the greatest changes. Many thanks for sharing!

I really like and appreciate your blog article.Really thank you! Great.

Now I am going away to do my breakfast, later than having my breakfast coming yet again to read more news.

I think this is a real great blog.Much thanks again. Fantastic.

Thanks a lot for the article.Thanks Again. Want more.

online pharmacy review forum hcg canada pharmacy

Major thankies for the post.Thanks Again. Great.

I have been browsing online greater than 3 hours lately, yet I never discovered any attention-grabbing article like yours. It?¦s lovely value sufficient for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content material as you probably did, the web will likely be much more helpful than ever before.

This is one awesome blog post.Much thanks again. Fantastic.

Very good article post.Really thank you! Want more.

What’s up, the whole thing is going perfectly here and ofcourse every one is sharing data, that’s genuinely excellent, keep upwriting.

There is noticeably a bunch to know about this. I suppose you made certain good points in features also.

I really like reading through a post that will make people think. Also, many thanks for allowing for me to comment!

Hi, yeah this paragraph is actually good and I have learned lot of things from it on the topic of blogging. thanks.

Thanks so much for the blog.Really looking forward to read more. Much obliged.

cnc machining china

Metal CNC machining is a process where computer-controlled machines (CNC) are used to shape and cut metal into desired forms and dimensions. This process involves using tools such as drills, mills, lathes, and grinders to remove material from a metal workpiece according to a pre-programmed design.

trusted india online pharmacies overseas pharmacies shipping to usa

Thanks for ones marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you’re a great author.I will make sure to bookmark your blog and will come back very soon. Iwant to encourage you continue your great writing, have a nice day!

Great article post.Thanks Again.

stromectol generic stromectol for sale – stromectol usa

It’s enormous that you are getting ideas from this article as wellas from our discussion made at this place.

This is one awesome blog post.Really thank you! Fantastic.

Thanks a lot for the blog article. Awesome.

plaquenil law suits plaquenil brand how many hours does plaquenil work how long should i stop plaquenil before surgery

wonderful issues altogether, you simply received a emblem new reader.What could you suggest in regards to your post that you made some days ago?Any positive?

I really enjoy the post.Much thanks again. Want more.

I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I’m quite sure I will learn lots of new stuff right here! Good luck for the next!

Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a outstanding job!

Thanks for another excellent article. Where else could anybody get that kind of info in such a perfect manner of writing? I’ve a presentation next week, and I’m on the search for such info.

wow, awesome blog post.Much thanks again. Really Cool.

Hello, everything is going well here and ofcourse every one is sharing facts, that’s actually excellent, keep up writing.

This is a topic that is close to my heart… Cheers! Where are your contactdetails though?

I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100 positive. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Kudos

Just wanna comment on few general things, The website design and style is perfect, the articles is rattling excellent : D.

Great article post.Much thanks again. Fantastic.

There is evidently a lot to identify about this. I feel you made some nice points in features also.

An fascinating dialogue is worth comment. I feel that you should write more on this matter, it won’t be a taboo topic but usually individuals are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

Hey there! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank youLoading…

I think this is a real great article post.Much thanks again. Great.

Tremendous issues here. I am very glad to look your post. Thanks so much and I am having a look forward to contact you. Will you please drop me a mail?

Fantastic blog.Thanks Again. Awesome.

That is a good tip especially to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise info… Many thanks for sharing this one. A must read article.

purchase stromectol online ivermectin – purchase stromectol online

iver mectin stromectol purchase what is ivermectin used for humans

Thanks so much for the article post.Thanks Again. Really Cool.

generic valtrex online pharmacy valtrex tablet – valtrex in australia

I really like and appreciate your article post. Will read on…

Thanks for your personal marvelous posting! I really enjoyed reading it, you will be a great author.I will make sure to bookmark your blog and will eventually come back down the road. I want to encourage one to continue your great posts, have a nice afternoon!

Finally, content worth reading. It’s always nice to find postings like this one.

Thanks on your marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you are a greatauthor.I will make certain to bookmark your blog and will often come back in the foreseeable future.I want to encourage you continue your great posts, have a nice weekend!

orlistat levocarnitina – orlistat dosage max dose of orlistat

It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that „perfect balance” between superb usability and visual appearance.

Hi there friends, how is the whole thing, and what you want to say regarding this article, in my view its really remarkable in favor of me.

Great post.Thanks Again. Cool.

I loved your article.Really looking forward to read more. Really Cool.

Really informative blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.

Hey, thanks for the article.Thanks Again. Keep writing.

💟แตกง่าย โอนไว💕💛อยู่ที่ไหน ก็เล่นได้ 💚มีบริการ 24 ชม. จ่ายจริง 💯

provigil medication provigil side effects modafinil online

Thank you for your article. Awesome.

prednisolone dose prednisolone gel ofloxacin and prednisolone eye drops what is the difference between prednisone and prednisolone

What a material of un-ambiguity and preserveness of precious knowledgeon the topic of unexpected feelings.

Love the posing and moments. Also, that dress is awesome!

I really like and appreciate your article.Really looking forward to read more. Really Cool.

It`s really useful! Looking through the Internet you can mostly observe watered down information, something like bla bla bla, but not here to my deep surprise. It makes me happy..!

Really enjoyed this blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

Definitely, what a great blog and revealing posts, I definitely will bookmark your site. Best Regards!

My website: порно русских студентов

I am always invstigating online for ideas that can help me. Thank you!

Automobili Srbije Cars are new and old. Any edda on the Internet on the position has the right. The make up for to ‚lan and comment. Today this sustenance is connected with cars in Europe

I got what you intend,bookmarked, very decent website.

My website: русские студенты порно

Hey! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m definitely enjoying your blog and look forward to new posts.

Really appreciate you sharing this blog.Really looking forward to read more.

I’m extremely pleased to discover this website. I wanted to thank you for ones time just for this fantastic read!

My website: ебут пьяную

Good info. Lucky me I ran across your blog by chance (stumbleupon). I’ve bookmarked it for later!

Your mode of explaining the whole thing in this post is actuallyfastidious, all be capable of without difficulty know it, Thanks a lot.

Major thankies for the blog post.Really thank you! Really Great.

Hello, yes this post is actually good and I have learned lot of things from it regarding blogging.thanks.

Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am having problems with your RSS. I donít know why I can’t join it. Is there anybody else getting similar RSS problems? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanks!!

Hello, all is going well here and ofcourse every one is sharing facts, that’s really excellent, keep up writing.

This is a very good tip particularly to those new to the blogosphere. Short but very precise information… Appreciate your sharing this one. A must read post.

Major thankies for the blog.Much thanks again. Keep writing.

Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!Very useful info specially the last part 🙂 I care forsuch information much. I was looking for this certain information for a long time.Thank you and best of luck.

It’s going to be end of mine day, however before finishI am reading this great article to improve my know-how.

Motocikl je alat za kreiranje sopstvene sudbine.

Windshields and fairing screens improve aerodynamics and rider comfort.

Thought-provoking comments invite deeper discussions. https://www.pinterest.com/pin/980940362573993937/

It’s truly a great and helpful piece of information. I’m glad that you just shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

Major thanks for the article post. Much thanks again.

My website: порно русское по категориям

This site definitely has all of the information I needed about this subject

My website: русское порно на русском языке

Wow, great article post.Thanks Again. Much obliged.

I value the post.Really thank you! Cool.

I got what you intend,bookmarked, very decent website.

My website: русский эротический массаж

Hello there! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you

Muchos Gracias for your article.Really thank you! Cool.

My website: эротика массаж

Im grateful for the post.Really thank you!

Celtabet, 2015 yılında Curacao hükümetinden aldığı lisans sonrasında tüm belgelerini tamamlayarak kurulmuştur.

Aloha! Interesting material! I’m really appreciate it. It will be great if you’ll read my first article on mycollegeessaywriter.com)

Fastidious replies in return of this question with solid arguments and tellingeverything regarding that.

I blog quite often and I really appreciate your content. Your article has really peaked my interest. I will take a note of your blog and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your Feed too.

5G technology promises faster internet speeds and improved connectivity. Software updates may resolve some issues, but persistent problems may need professional repair. Engaging comments foster a sense of community. #Telefoni https://twitter.com/A1Expert2023/status/1721862938028376303

A big thank you for your post.Much thanks again. Really Cool.

Howdy! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 3gs!Just wanted to say I love reading your blog andlook forward to all your posts! Keep up the outstanding work!Take a look at my blog post – mafiamind.com

Hey there! I’ve been reading your blog for a long timenow and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out fromPorter Tx! Just wanted to tell you keep up the excellent job!

It’s really a great and helpful piece of info.I’m satisfied that you simply shared this helpful information withus. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

Great, thanks for sharing this blog article.Thanks Again. Cool.

Hi there! I simply want to offer you a big thumbs up for the great info you’ve got right here on this post. I’ll be coming back to your blog for more soon.

Fastidious answer back in return of this question with firm arguments and telling everything on the topic of that.

Looking forward to reading more. Great article.Really thank you!

slots games free online slot games slots games free

Your method of explaining everything in this paragraph is truly pleasant, all be able towithout difficulty know it, Thanks a lot.

My brother suggested I may like this blog. He was oncetotally right. This post truly made my day.You cann’t imagine just how a lot time I had spent for this information! Thank you!

I’ve only just arrived ashwagandha wo kaufen He also has a temper, a characteristic that was on display during a postgame shouting match with Mr

This article is actually a good one it assists new net people, who are

Thank you, I have just been searching for info about this subject for ages and yours is the greatest I’ve discovered so far. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Really looking forward to read more. Will read on…

canadian king pharmacy – is canadian pharmacy legit cipa canadian pharmacy

I have read so many articles or reviews regarding the blogger lovers but this article is actually a fastidious paragraph, keep itup.

I do agree with all of the ideas you have offered to your post.They’re very convincing and will definitely work.Still, the posts are too short for newbies.May you please lengthen them a bit from next time? Thanks for the post.

It’s great that you are getting thoughts from this post as

well as from our discussion made here.

Very neat blog article.Much thanks again. Much obliged.

writing an essay about yourselfwrite an essay for mewriting argument essay

Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

Fastidious response in return of this difficulty with solid arguments and explaining everything on the topic of that.

you get right of entry to consistently rapidly.

Say, you got a nice article post.Thanks Again. Will read on…

Thanks a lot, Plenty of content!essays for college dissertations best cv writing services

hi!,I love your writing so much! proportion we be in contact extra about your article on AOL? I need an expert on this house to resolve my problem. May be that is you! Looking forward to look you.

Thanks-a-mundo for the post.Really thank you! Awesome.

My website: русские пьяные порно

Aw, this was an exceptionally nice post. Taking the time and actual effort to create a very good articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a lot and never manage to get anything done.

I really liked your post. Want more.

I’m extremely pleased to discover this website. I wanted to thank you for ones time just for this fantastic read!

My website: порно русский препод

คาสิโนออนไลน์นับได้ว่าเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมงามๆในการนักเสี่ยงโชคเนื่องจากทั้งสบายรวมทั้งไม่เป็นอันตราย เล่นที่แหน่งใดตอนไหนก็ได้ซึ่งก็หมายความว่าคุณสามารถทำเงินได้ตลอดเวลา UFABETได้สะสมทุกเกมไว้รอคอยคุณแล้วเพียงแค่สมัครเข้ามาก็ทำเงินได้ในทันทีทันใด

Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listedin Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seemto get there! Appreciate it

Wohh precisely what I was searching for, regards for putting up.

My website: секс с пьяными

Definitely, what a great blog and revealing posts, I definitely will bookmark your site. Best Regards!

My website: порно реальный массаж

Connect emotionally through shared experiences in comments.

Vas dom je stanica na kojoj pocinje svako vase putovanje.

Мебель для гостиной — это кинозал в вашем доме, где разворачиваются семейные драмы.

https://twitter.com/svadba10x15ru/status/1753742371743830488

A round of applause for your article. Much thanks again.

My website: реальный секс с мачехой

Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Really thank you! Much obliged.

My website: смотреть порно зрелые анал

Thanks so much for the blog.Really thank you! Want more.

A lot of blog writers nowadays yet just a few have blog posts worth spending time on reviewing.

My website: брат ебет сестру в анал

A round of applause for your article. Much thanks again.

My website: смотреть русское порно с неграми

https://www.facebook.com/a1expert2013/posts/pfbid0Vr5AHfL7JYHQPWPG7azQUvtn3T5xVYDcDE5GeT52aZYErwyPU9Ggk9QDbCcK4scFl Srbija je ponosna na svoje istaknute sportiste i sportska dostignuća.

wow, awesome post.Really looking forward to read more. Really Great.

I gotta favorite this site it seems very beneficial handy

My website: сестра учит брата сексу

A round of applause for your article post.Really thank you!

A lot of blog writers nowadays yet just a few have blog posts worth spending time on reviewing.

My website: лижет киску

When I initially commented I clicked the « Notify me when new comments are added » checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thanks!

Very informative blog article.Thanks Again. Fantastic.

Thanks for the blog.Really looking forward to read more. Want more.

Appreciate you sharing, great post.Really thank you! Keep writing.

A big thank you for your blog. Much obliged.

Paragraph writing is also a fun, if you be familiar with afterward you can write or else it is complex to write.

It’s going to be finish of mine day, but before ending I am reading this great post to increase my knowledge.

Ponto IPTV a melhor programacao de canais IPTV do Brasil, filmes, series, futebol

My website: порно бдсм жесть

I really like and appreciate your blog post.Really thank you! Keep writing.

Hello there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank forsome targeted keywords but I’m not seeing very good results.If you know of any please share. Appreciate it!

I gotta favorite this site it seems very beneficial handy

My website: анальный секс русское

Thanks for finally writing about > PERANAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS NAMA DJOKO TJANDRA beritahukum-kebijakanpublik.com

This is one awesome post.Really thank you!

When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment isadded I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can removepeople from that service? Appreciate it!

Thanks again for the article.Thanks Again. Will read on…Loading…

Thanks for sharing your thoughts on NextDrop. Regards

how to learn medicine at home stromectol ivermectin

Good Morning everyone , can anyone recommend where I can purchase All CBD Vape?

Very neat article post.Thanks Again. Great.

Ponto IPTV a melhor programacao de canais IPTV do Brasil, filmes, series, futebol

My website: секс с мамой порно

Aw, this was a really nice post. Spending some time and actual effort to createa top notch article… but what can I say… I hesitate a lotand don’t manage to get anything done.

This site definitely has all of the information I needed about this subject

My website: анальный фистинг

Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

I cannot thank you enough for the blog post.Really thank you! Want more.

It?s hard to find educated people for this subject, but you sound like you know what you?re talking about!ThanksLook at my blog post: eating plan

These are in fact great ideas in about blogging. You have touched some good points here.Any way keep up wrinting.

Thank you, I’ve recently been looking for information about this topic for along time and yours is the greatest I have found out so far.However, what concerning the conclusion? Are you certain in regards tothe source?

Fantastic blog article.Really thank you! Really Great.

Hey, you used to write excellent, but the last several posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

furosemide over the counter furosemide goodrx Sooth Exams

A round of applause for your article. Much thanks again.

My website: писсинг девушек

Wohh precisely what I was searching for, regards for putting up.

My website: девушки секс жмж

ivermectin prophylaxis ivermectin purchase

Hi there, I check your new stuff regularly. Your humoristic style is witty,keep up the good work!

Thanks for every other fantastic post. The place else may anybody get that type of information in such a perfect way of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I’m on the look for such info.

Wohh precisely what I was searching for, regards for putting up.

My website: трахни меня в жопу

Definitely, what a great blog and revealing posts, I definitely will bookmark your site. Best Regards!

My website: жена сосет хуй

Itís hard to come by well-informed people on this subject, however, you sound like you know what youíre talking about! Thanks

Aw, this was an incredibly good post. Taking the time andactual effort to generate a very good article… but what can I say… I procrastinatea whole lot and don’t seem to get nearly anything done.

The information shared is of top quality which has to get appreciated at all levels. Well done…

Well I sincerely enjoyed reading it. This post offered by you is very useful for correct planning.

I am frequently to blogging and i also truly appreciate your content. Your content has truly peaks my interest. Let me bookmark your blog and keep checking for first time data.

Excellent post but I was wondering if you could write a litte more on this topic?I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further.Kudos!

Thanks for some other wonderful article. The place else may just anybody get that type of information in such an ideal approach of writing? I have a presentation next week, and I’m on the look for such information.

A round of applause for your article. Much thanks again.

My website: красивое арабское порно

Simply want to say your article is as astounding. The clarity

Very good post.Really looking forward to read more. Great.

My website: порно сосущие сестры

I believe this internet site contains some very superb info for everyone. “A man’s dreams are an index to his greatness.” by Zadok Rabinwitz.

A lot of blog writers nowadays yet just a few have blog posts worth spending time on reviewing.

My website: порно со зрелой женой

Utterly written written content, Really enjoyed studying.

Thanks-a-mundo for the post.Really thank you! Awesome.

My website: порно двойное проникновение

1 Bui https://twitter.com/svadba10x15ru/status/1756959186271781198 Sakupljanje nas podstiče da obratimo pažnju na detalje. Srpski jezik ima svoje dijalekte i karakteristike u različitim krajevima.

I got what you intend,bookmarked, very decent website.

My website: фистинг девушки

As a Newbie, I am always searching online for articles that can help me. Thank you

My website: японское порно

I think this is a real great article.Really looking forward to read more. Want more.

Im obliged for the blog post.Really thank you! Really Cool.

Usually I don’t read post on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite nice article.

I really enjoy the blog post.Really looking forward to read more. Much obliged.

Hurrah! Finally I got a blog from where I be able to genuinely get valuable information concerning my study and knowledge.

Muchos Gracias for your post.Really thank you! Awesome.

vardenafil usa – generic vardenafil india generic vardenafil vs

Thanks in favor of sharing such a fastidious thought, post is good, thats why ihave read it completely

Muchos Gracias for your blog article.Thanks Again. Fantastic.

Everyone loves what you guys tend to be up too. Such clever work and exposure! Keep up the awesome works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll.

Great, thanks for sharing this blog article.Thanks Again. Keep writing.

Wow! This can be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

Definitely, what a great blog and revealing posts, I definitely will bookmark your site. Best Regards!

My website: порно анал фистинг

Very informative article.Really looking forward to read more. Awesome.

I do not even know how I stopped up right here, but I assumed this submit

Major thanks for the article post. Much thanks again.

My website: русские порно ролики

Well I sincerely liked reading it. This post offered by you is very useful for good planning.

I value the blog post.Much thanks again. Fantastic.

Good answers in return of this difficulty with genuine arguments and describing everything on the topic of that.

tadalafil/sildenafil combo tadalafil for women

Thanks again for the article.Thanks Again. Awesome.

Travis Scott Beat Construction Kit Travis Scott beat construction kitcollection of audio samples.

Very good article.Really thank you! Cool.

This site definitely has all of the information I needed about this subject

My website: европейский секс

Fantastic article post.Thanks Again. Much obliged.

Major thanks for the article post. Much thanks again.

My website: сестра большой анал

ivermectin tablets order ivermectin over the counter canada

asked for any Credit Card informations, tik tok free followers hack

Great blog.Thanks Again. Really Cool.

Maybe you can write subsequent articles referring to this article.

Thank you ever so for you blog. Really looking forward to read more.

My website: русское порно бдсм

You’ve chosen to skip login with PayPal One TouchTM. From now on you won’t be asked for your email or password when paying with PayPal on this device: Desktop Chrome Windows 10 NT 10.0.

I appreciate you sharing this article.Much thanks again. Cool.

Respect to post author, some fantastic information

My website: анал с молоденькой

Thank you for the good writeup. It in truth was once a leisureaccount it. Look complex to more introduced agreeable from you!However, how can we communicate?

Appreciate you sharing, great blog post. Will read on…

As a Newbie, I am always searching online for articles that can help me. Thank you

My website: трахнул с упругими сиськами

Wow, great blog.Thanks Again. Fantastic.

As a Newbie, I am continuously exploring online for articles that can be of assistance to me.

My website: порно бляди

Hey, thanks for the post. Much obliged.

Appreciate you sharing, great blog post.Really looking forward to read more. Cool.

#Antikviteti Skupo https://www.pinterest.com/pin/1095852521818595841/

Bravar će brzo i efikasno rešiti svaki problem sa Vašim vratima i prozorima. Svaki kolekcionar ima svoje kriterijume za ono što čini predmet vrednim. Srbija ima mnogo termalnih izvora sa lekovitim svojstvima.

Thanks for the article.Really looking forward to read more. Keep writing.

Thanks-a-mundo for the post.Really thank you! Awesome.

My website: шикарные попки

Thanks again for the post. Much obliged.

Wohh precisely what I was searching for, regards for putting up.

My website: писает на лицо

Im obliged for the blog.Much thanks again. Great.

Very good post.Really looking forward to read more. Great.

My website: мастурбирует частное

It¡¦s truly a great and useful piece of information. I am glad that you just shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

It’s wonderful that you are getting ideas from this post as well as from our dialogue made at this time.

Major thanks for the blog article. Really Cool.

en güzel sosyal medya sağlayıcısı başarılı takipçi vericisi bu vericidir

Very good post.Thanks Again. Much obliged.

gabapentin reviews gabapentin and alcohol gabapentin dosage

I needed to thank you for this fantastic read!! I absolutely enjoyed every bit of it. I have got you bookmarked to check out new stuff you post…

Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

This fictional scenario opens up a broader discussion on how individuals grapple with personal values in decision-making. It prompts exploration into the factors that shape values, the internal conflicts that arise, and the potential for values to evolve over time.

hire someone to write college essay essay writer org write academic essay

Looking forward to reading more. Great blog post.Much thanks again. Much obliged.

Who would I report to? mycelex cvs He warned airlines tostay away from Thursday morning and cautioned Israelis livingnear to Gaza against returning to their homes.

milton apartments wellington park apartments arbor village apartments

Greetings! Very useful advice in this particular article! It’s the little changes which will make the greatest changes. Thanks a lot for sharing!

I’ll right away snatch your rss as I can not to find your email subscription link or e-newsletter service.Do you have any? Kindly allow me realize in order that I could subscribe.Thanks.

It’s hard to find experienced people today concerning this matter, however , you seem to be you really know what you’re referring to! Many thanks

Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after going through some of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely pleased I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

Hayırlı Evlilik İçin Denenmiş Dua says:Hayırlı Evlilik İçin Denenmiş DuaReply 11/19/2021 at 7:17 pm

Thank you for another fantastic article. Whre else could anybody gget thatkind of information in such an ideal methodof writing? I’ve a preszentation next week, and I’m onn the search for such information.

Fuisfp – super avanafil coupon Wusvfy bdlguy

I blog often and I really thank you for your content.This great article has really peaked my interest.I’m going to bookmark your blog and keep checking for new details aboutonce a week. I subscribed to your Feed as well.

Exceptional post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this subject?I’d be very grateful if you could elaborate a littlebit further. Bless you!

I blog frequently and I genuinely thank you for your content. The article has really peaked my interest. I’m going to bookmark your blog and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your Feed too.

It’s fantastic that you are getting thoughts from thispiece of writing as well as from our argument made here.

Major thanks for the blog.Much thanks again. Really Great.

When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now eachtime a comment is added I get four emails with the same comment.Is there any way you can remove people from that service? Appreciate it!

Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wantedto say great blog!

hydroxychloroquine covid-19 plaquenil – plaquenil hives